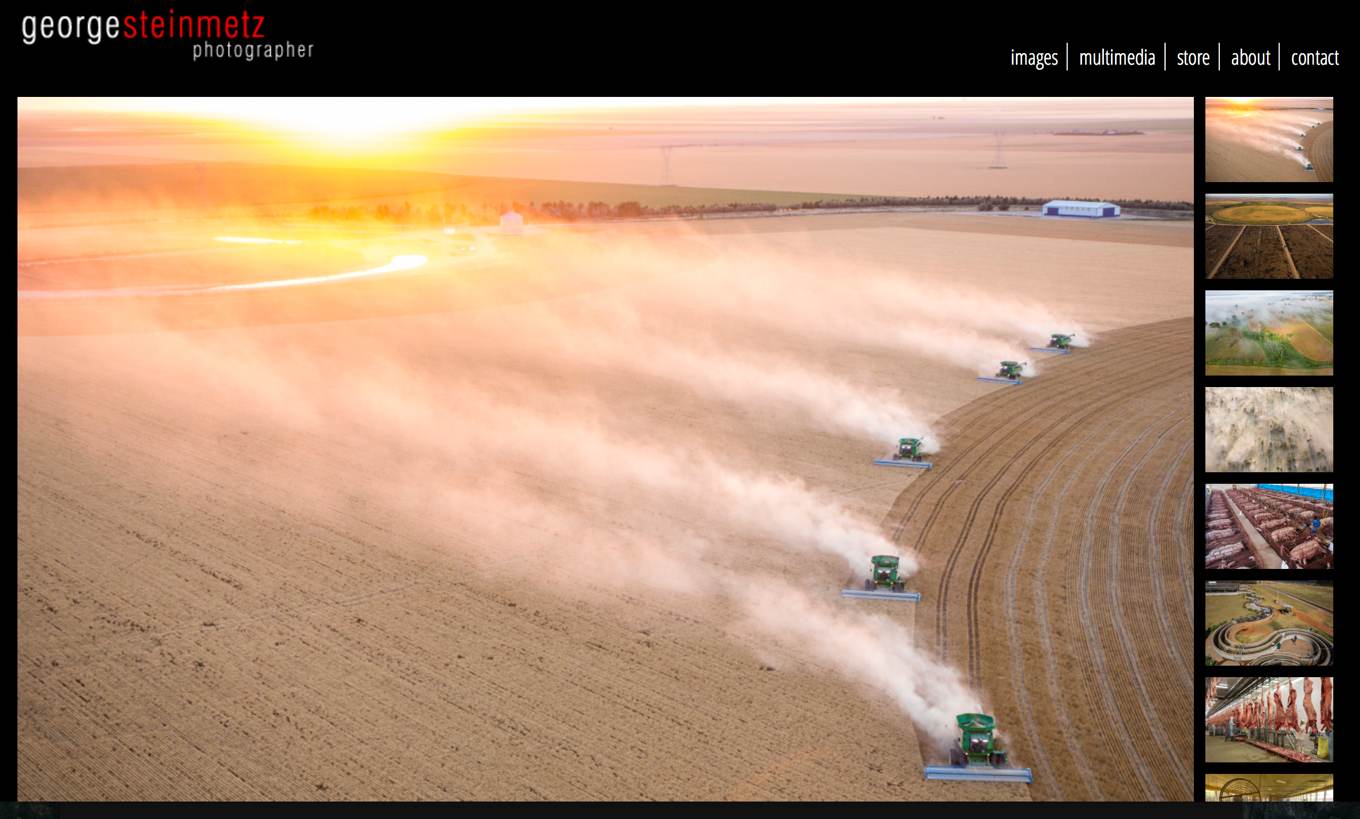

在回答關於拜耳併購孟山都的問題前,馬西尼(Stefano Masini)先翻開雜誌,向我展示一張又一張的照片:一望無際的牧場上牛隻微小得像螞蟻,成千上萬的火雞一隻挨著一隻擠在碩大的雞棚裡,全身包得密不透風的工人在廠房的輸送帶旁整理包裝沙拉,卡車在自動裝卸的支架上往大水池傾倒小紅莓。

「這些照片像是在火星拍的,和義大利的農業模式截然不同。對我們而言,食物是連結著風土、動物與植物,保持差異性、各地不同」,馬西尼說著。他在中、小農組成的「農牧協會」(Coldiretti)擔任環境與消費部主任,並在羅馬托爾維加塔(Tor Vergata)大學教授農產食品法。

大農作的工業化邏輯,與農業扞格不入

馬西尼展示的,是知名攝影家史丹梅茲(George Steinmetz)「大農作」系列的部分照片。「拜耳與孟山都的聯姻就是順著大農作的邏輯,代表著農業進一步集中化,水平的規模擴大外,還有從種子、農藥到服務的垂直整合,目的在打造主宰市場的單一巨大組織,這是在老藥方裡找解答。」

詩人徐志摩曾說「數大便是美」,但巨無霸農業生產的影像卻讓人驚心,若非噁心。食品商明白這道理,所以包裝上都是農人荷鋤或是農婦下廚的返樸歸真照片,沒人放上飛機噴灑農藥或是成排移工在田裡採收的巨型農業景象。

「很難把這樣的生產模式稱為『農業』,因為工業模式的標準化與簡單化,和農業是扞格不入的」,馬西尼說,「講起食物,我們要的不是一個漢堡,而是來自某個地方、產自特定時節,由不同方式料理的菜餚;若是紅酒,則來自不同的葡萄,不是一瓶紅酒,而是有上百種的紅酒。」以文法比喻,農業與食物都是複數,不是單數。

工業化農業扼殺生物多樣性,消解農人的知識與技術

科學哲學家孔恩(Thomas Kuhn)說:「革命是世界觀的改變。」1960年代的綠色革命顯然改變了人類對農業一詞的看法。

「一百年前,農業是指農人與天候、土壤的合作,利用糞便或植物的有機肥料,管理水源並選擇合適的種子。如今種子加上化學藥劑,忽略了這些差異,套用於任何地方,但不管是經濟、社會或環境層面,這個模式都是無法永續發展的」,馬西尼指出。

工業化的農業追求制式化和單一化的最大量產出,「可是在大自然裡,純粹、單一意謂著脆弱,大自然是多元的,因此與之相關的農業也是百花齊放的。相對的,工業化農業卻是扼殺了生物多樣性」,馬西尼表示。

對生態的威脅外,工業化的農業也讓農人去技術化,像是在流水線重複單調動作的工人。依照說明書把IKEA分切好的木板組裝成衣櫃,雖然動手做、參與生產的過程,「可是,你還是不知道怎麼自己設計、裁切和製作一個衣櫃,因此稱不上是個木匠,仍是個門外漢。」

把種子與農藥等化學品一起賣的「套裝」商品增加企業利潤,此外也「消解了農民的知識,無法分辨什麼時候要用和種子一起買來的化學藥劑。農人的依賴讓大廠有了剝削的空間,也疏離了農人與市場的聯繫,農人根本不知道、不在乎誰是消費者」,馬西尼繼續解釋著,「他們生產的是『商品』,不是『食物』,與消費者想吃的東西失去了關聯。」

拆穿大農業的假科學

農化、食品、大盤商、連鎖店、超市拉長了現代「食物鏈」,訊息越來越不透明,農人與消費者之間有著難以跨越的鴻溝,甚至彼此相互指責。「我想,如果消費者知道實情,不會接受這個模式的。」

「跨國農化大廠的模式就是訊息越少,他們就可以用更低的價格銷售、主宰市場」,然而,廉價的商品沒有計入外部成本,低價的背後總是有人為此付出代價,「像是肥胖症等健康問題、被剝削的勞工、環境的污染、生態的威脅,以及碳排放對氣候變遷的影響。」

相較於與在地聯繫有歷史脈絡,但進展較緩慢的小農、家庭農業技術,農化大廠宣稱在實驗室研發的技術,比較科學並有助於提高產量、解決飢餓問題。然而,產品的副作用經常在多年後浮現,像是與基改種子搭配的除草劑嘉磷塞(glyphosate),在環境與人體中都偵測到廣泛的殘留,而且世界衛生組織的國際癌症研究所指出「極可能致癌」。

「這說明了,這些農化大廠主張的是假科學,我們需要堅持預警原則(precautionary principal)」,馬西尼說。

美國與加拿大在歐洲洽談自由貿易協定遇到阻礙,「從德國、法國、比利時到義大利,反對聲音都很大,這表示大家都注意到其中的農業問題」,馬西尼指出。當美國在亞洲推動「跨太平洋夥伴關係」(TPP),也在歐洲力推「跨大西洋貿易與投資夥伴」(TTIP)。不過,綠色和平(Greenpeace)揭露在農業與食安議題,美方都施壓歐盟降低標準,引發公民團體的反感與批評。

不是反全球化,而是反抹去地方特色的單一化

馬西尼強調,「我們不是反對全球化,即使在羅馬帝國時代,也有跨國的農產品交易。問題在於,當前全球化要的是單一化、均質化,不在乎地方的差異,抹去產品的特色、不在乎生產者」。

美國、加拿大、中南美洲的阿根廷和巴西,乃至後起之秀中國都走上大規模生產道路,義大利面對極大的競爭壓力,「我們的問題在於,太多人喜歡義大利製造(Made in Italy)的食物,但產量有限,全球市場中有太多的冒牌貨,必須有明確的標示讓消費者知道產地與生產者。」

拜耳併購孟山都以及其他農化大廠的合併,市場更集中、勢力也更強大,馬西尼認為,對非洲、亞洲的影響較大,「義大利已經另一列火車上,在植物育種、連結小農與市場、讓資訊更透明等,還要繼續努力,但方向已經確定,和孟山都模式是不一樣的。」

小蝦米對抗大鯨魚,馬西尼保有信心:「我們已經打贏反基改的戰役,這在十年前是不可想像的。面對新的挑戰,我們也不害怕,一點烏托邦的想像,總是需要的」,

聖經故事中,牧童大衛一人巧用投石器擊敗巨人歌利亞(Golia);成千上萬的大衛農人團結一致,也可能智退農化鉅子。

To Davey Nelson,聖經中大衛挑戰的巨人歌利亞,義大利文為Golia,英文為您說的Goliath。謝謝您的細心閱讀與提問。