文/上下游特約記者李柏寬

由魚籃文化策劃主辦的「讓花東不再是後山,讓世界在南港被聽見」生態保育系列活動,5月27日邀請了中研院民族所博士後研究學者林浩立,分享他在斐濟第三大島Taveuni東岸的小村莊Waitabu,長達一年的田野觀察,他發現,Waitabu從捕魚轉向發展「禁漁生態旅遊」事業,雖面臨各種難題,卻仍繼續投入海洋生態保育,主因不是對觀光收入的期待,而是在護魚行動中,重新找回身份認同,及失去的地方意識。

斐濟花園之島Taveuni 地方發展宛如台灣縮影

林浩立表示,斐濟是許多人陌生的國度,但它位於太平洋中央的地理位置,使斐濟在文化上的歧異性較高,融合了酋幫體制與海洋文明。當地具有英國殖民的歷史,農作物以芋頭為大宗,而產業則以紡織業、旅遊業為主,旅遊更被視為解決當地經濟發展問題的重要策略。

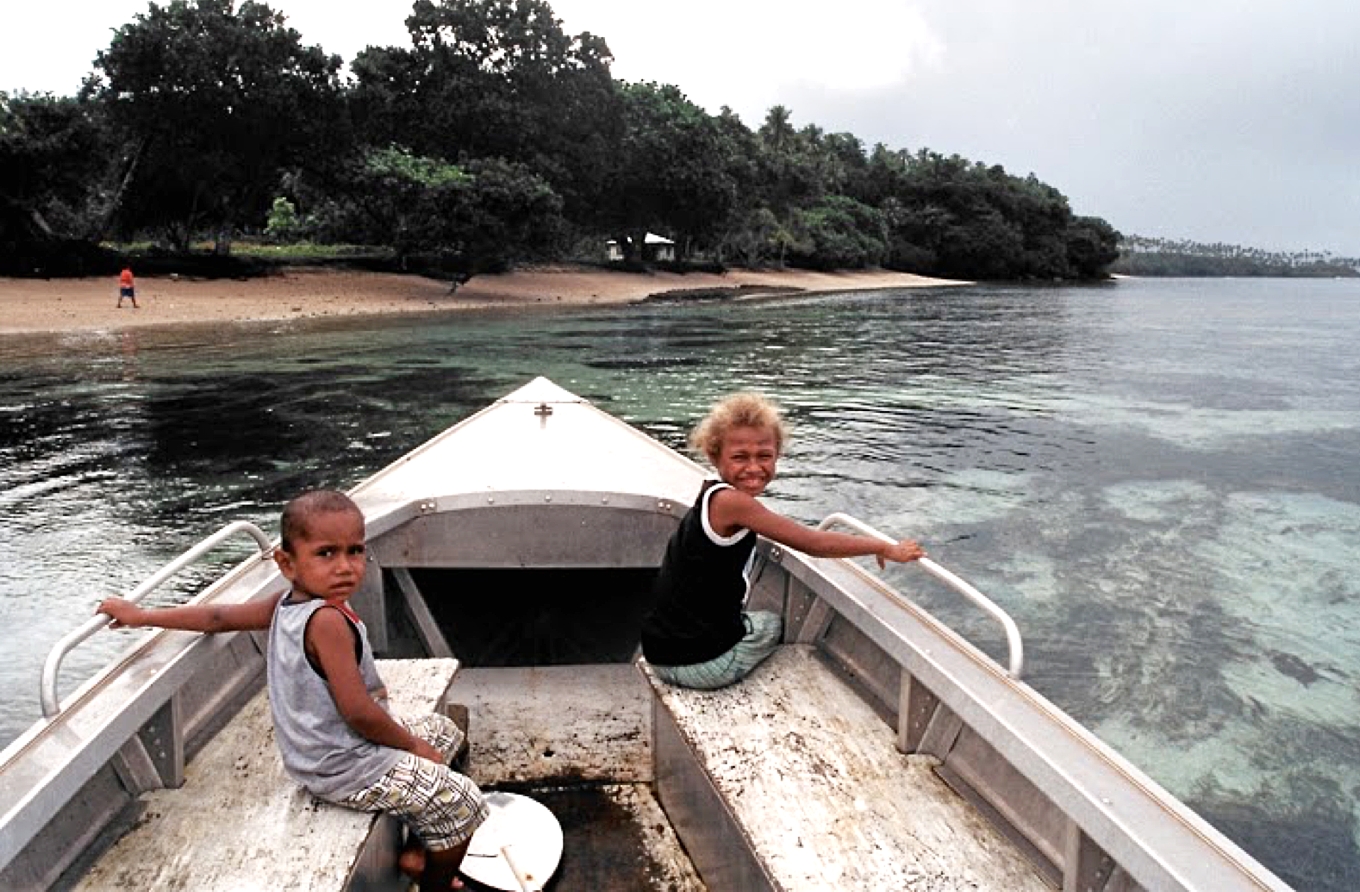

素有「花園之島」之稱的Taveuni,則是斐濟的第三大島,在地理分佈上,島中央一樣都是高山群,而西側則為經濟發展較佳的主要城鎮,東側則是交通相對不便的「後山」,地方發展宛如台灣的縮小版。而林浩立參與的Waitabu聚落,就是島上東側Bouma地區,地勢最為崎嶇的地方,卻也因此保有相對完整的生態環境。

Waitabu海洋生態公園 保育成果豐碩 生態旅遊事業卻慘澹經營

1998年開始,當地由於長期以來居民的捕魚行動、撿拾海洋資源,導致海岸線珊瑚遭踐踏而對生態產生衝擊,Waitabu聚落於是來自英國的生態保育專家海倫的帶領下,開始設置了「禁漁區」,至今為止是斐濟持續最久的禁漁保育區之一。

當地居民不僅積極投入海岸珊瑚礁生態調查,更在2001年起設立「Waitabu海洋生態公園」,吸引遊客至當地浮潛,以聚落為單位發展生態旅遊事業。

但生態旅遊事業的發展,卻面臨許多困境。由於部落對於經濟的分配偏向共有制,但生態公園的經理人則經常讓特定的家戶負責餐飲、嚮導,分配的不公平引發質疑;生態復育後,更造成鄰近聚落的居民入侵保育區盜捕,聚落間的流血衝突也因此而生。

「魚群回來」被視為重建傳統,找回身份認同

生態旅遊經營儘管看似問題重重,但這些狀況為何沒有讓當地居民放棄生態保育的行動?林浩立從他的訪談與調查中分析,他發現,劃設禁漁區與生態保育的行動的背後動機,並不是如一般人所想像的,透過觀光收入的誘因,來促進生態保育的需求。

林浩立說,當地人有一個觀念,那就是漁獲量的減少,被視為與傳統的流逝有關,正因如此,Waitabu村民在看到生態復育的成果,就會被當地人視為一種「重建傳統、找回身份認同」的方式。

不想再被視為「後山」生態保育行動找回失去的地方意識

此外,林浩立從耆老的訪談中,也發現Waitabu村的居民,對於西邊人將東方視為「後山」居民很不是滋味。Waitabu居民認為自己才是Taveuni島上最原初的居民「森林之人(kai lekutu)」,他們更不願意受西邊大酋幫體制的主宰。

因此,透過生態復育的計畫與護漁區的劃設,而由居民共同進行生態調查和生態旅遊事業,某種程度上也讓部落有別於酋幫體制的共有制度重新獲得了確認,強化了他們的地方意識。

禁漁區強化Waitabu居民「自主權」

另一方面,海岸生態保育區的劃設,也正如聚落之間「漁場」的劃分與維護一般,有助於強化當地人過去模稜兩可的海岸所有權。禁漁區於是成為Waitabu居民強化「自主權」意識的方式,打破過去殖民政府擁有海岸所有權,而居民只有捕魚權的二分。

在經過海岸保育後,過去被當地人視為和諧象徵,但卻消失已久的綠磯沙蠶又再度浮出水面,更加強了他們對於海岸保育計畫的認可。雖然這些生物的再次出現與保育不盡然有直接連結,但卻也鼓舞了Waitabu居民對於該計畫的認可。

林浩立說,從Waitabu推展生態保育的行動中,經濟收入確實並非讓居民持續下去的誘因。「很多時候,看似無關的面向才是當地人的關心重點」,他認為,若我們在推動生態保育計畫時,也能從貼近地方社會文化的觀點來理解,或許也是推動生態保育的另一種方式。

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助 人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)

-293x293.jpg)

好奇文中的綠磯沙蠶的學名