全台首例鮮食基因改造蔬果即將叩關?食藥署12日公佈「基因改造食品原料審議中案件清單」中,除了大多用於榨油加工的黃豆、玉米、油菜、棉花有新增轉殖品系審查之外,表末可見「木瓜」、「馬鈴薯」也在基改食品審查名單之列。

經農糧署作物生產組證實,目前「基改木瓜」作物並未通過農委會的農糧署審議委員會,因此無法在國內種植;而今名列「基因改造食品原料審議中案件清單」,是否意味國內種不成,但可從國外合法進口販售?對此,食藥署回應,一切尚在審查中,至於何時審查完、審查會不會通過,現階段仍未可知。

進一步致電「基改審議小組」專家委員陳明汝也表示,「基改木瓜」要進入審查階段「還有很長一段路要走」。陳並直言,基改木瓜審查申請已經提出一陣子了,「但要補件的資料還很多,相關安全性資料也有缺漏。」並不會那麼快進入審查程序。

基改木瓜國內不能種,現申請由國外進口

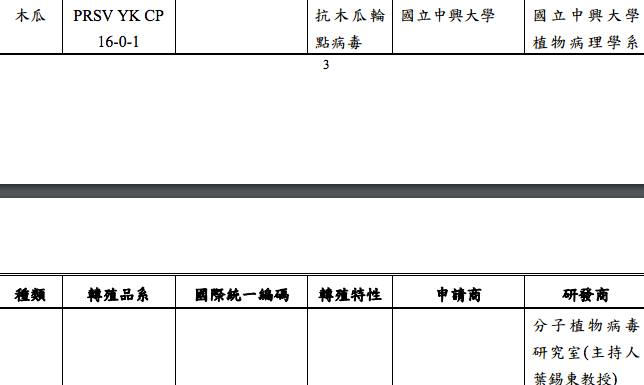

「基改木瓜」一案由國立中興大學提出申請、並由分子植物病毒研究室教授葉錫東負責研究,是國內第一宗轉基因作物田間試驗範例,當時曾被看好可能成為率先上市的本土基改作物。

葉錫東耗費20餘年研究,認為基改木瓜不僅能露天種植、又可防止蚜蟲造成木瓜輪點病毒,並在日前申請「食品查驗登記審查許可」仍未取得許可證;基改木瓜更在2015年2月被農糧署審議小組以「生物毒性試驗沒做完」為由,未予以通過田間試驗審查,而不得在國內種植。

現雖然「基改木瓜」因未通過農委會田間試驗而不得在台灣種;但既在食藥署「基因改造食品原料審議中案件清單」之列,一旦審查通過,是否代表可移往夏威夷、美國等可以合法種植基改木瓜之處種植,再行輸入進口至國內?

食藥署食品組科長周珮如坦言,確實如此,若通過基改食品審查,有意種植基改木瓜者只要有辦法在境外「合法種植」,便可「合法輸入」國內、進入國內消費市場,「但前提是有通過基改食品審查。」周再三強調。

若通過審查,基改木瓜將成首例鮮食基改水果

然而,不像黃豆、玉米、油菜、棉花等食品原料,大多會再行加工;國人大多習慣鮮食木瓜。若基改木瓜通過食品原料審查,是否意味開放首例「鮮食基因改造食品」?

對此,周珮如表示,「不太能如此解讀。」食藥署會針對提出申請的基改食品原料的產品特性、營養成分、過敏誘發性、抗藥性、以及抗生素識別標示進行審查,「必須確定該基改食品原料與傳統非基改原料『實質等同』,」才有可能通過。

「既然實質等同,傳統非基改原料能怎麼利用,基改原料就能怎麼利用。」周珮如表示,玉米、黃豆、油菜、棉花是為了加工、榨油而存在,「但不代表作物都要做加工處理。」一切必須回歸作物特性、用途,若木瓜的用途是「鮮食」,只要確認基改木瓜與傳統非基改木瓜「實質等同」,自然也能做為鮮食食品。

若基改木瓜進口是否會污染本土木瓜?

但過去國內曾爆發基改木瓜污染,一旦開放基改木瓜進口,是否又增加污染風險?國內負責檢驗基改木瓜實驗室的農業試驗所鳳山分所熱帶果樹系主任李文立表示,基改木瓜具有繁殖與雜交能力,是有可能增加本土木瓜污染的風險,「只要進來就有可能性」。

不過他也認為,基改木瓜進口,到底有沒有商業利益才是重點。「台灣木瓜並不貴,若千里迢迢進口,價格又比較高,而且基改木瓜必須要強制標示,不見得大家會選擇。」

不過我國並未核准種植基改作物,開放基改木瓜進口是否可能影響我國木瓜的內外銷市場?李文立推論「應該不至於」,因為木瓜的利益沒那麼高,專業農戶應該不太會去碰,目前種苗管控制度嚴格,且若被驗到基改,罰款很高,農戶毋需去冒這個風險。

基改馬鈴薯叩關,薯條是否也基改?

除了基改木瓜有與本土木瓜雜交風險以外,審查清單中具低丙烯醯胺潛力及減少黑斑的「基改馬鈴薯」同樣引發外界關注,憂心未來薯條、洋芋片等馬鈴薯加工食品可能會慢慢使用基改馬鈴薯為原料。

對此,台大農藝系榮譽教授郭華仁也發表看法指出,「就連食安相對嚴謹的歐盟、日本都還沒開放基改馬鈴薯使用許可,台灣沒必要那麼急著開放!」在食藥署討論「要不要開放」之前,反而應該回過頭來檢視國內的「基改標示、稽查」是否已經周延。

郭華仁表示,一旦未來通過審查、基改馬鈴薯得以進口、上市,「那麼基改馬鈴薯做成的薯條應該如何標示?」食藥署應該先建置完備的基改食品追蹤追溯系統,確保消費者不會在不知情的情況下食用基改食品,才能夠進一步來談要不要開放。

周珮如強調,未來若基改木瓜、基改馬鈴薯真的有辦法通過審查,也有辦法在合法的地方合法種植、輸入台灣作為食品原料,「都必須明確標示。」散裝整粒販售必須插立牌,加工食品也必須在包裝上明確標示「基改食品」,以保障消費者知情權。