文/林愛龍(海龍王愛地球協會執行長,美國賓州州立大學法學博士候選人)

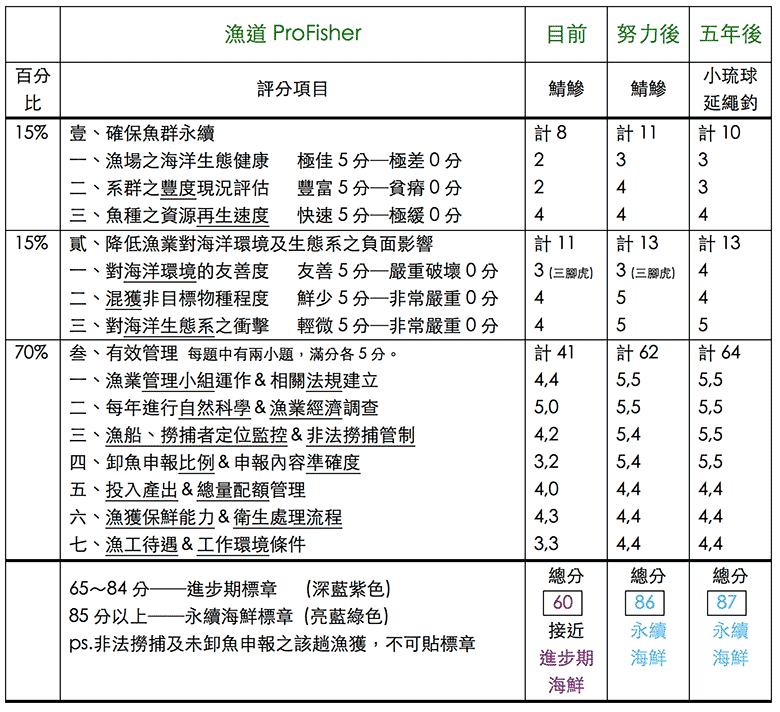

(承前文)在瞭解台灣永續海鮮標章的必要性,以及推動架構後,以下,簡單介紹漁道的評分項目。

◎ 有魚,才有漁業

第壹大題:確保魚群永續 15分

- 漁場之海洋生態健康狀態

極佳5分──極差0分 - 系群之豐度現況評估

豐富5分──貧瘠0分 - 魚種之資源再生速度

快速5分──極緩0分

以海洋生態學者(有別於漁業學者)的眼光來看,有健康的海洋生態系、完整的食物鏈,才能「年年有魚」。這三項評分相當考驗國家的海洋科研實力,永遠沒人能精算出海裡有多少隻魚,但有比較準確或比較離譜的推估。

如果我們把「澳洲大堡礁、南沙太平島」當作滿分5分的海洋生態標準,那工業發展之後的台灣本島與離島,大概都2分以下吧。當然,詳細的評估要交給海洋學者實地考核。

魚類系群的豐盛度,也是一道複雜題。網路文章不時會看到對MSC、MEL Japan的質疑,認為它們標章發放浮濫,例如白令海的狹鱈及太平洋無鬚鱈,資源量都明顯衰退,卻拿到MSC的認證?!

◎ 海洋是全民的,不只是漁民的

第貳大題:降低對海洋環境及生態系之負面影響 15分

- 漁法漁具對海洋環境的友善度

友善5分──嚴重破壞0分 - 混獲非目標物種程度

鮮少5分──非常嚴重0分 - 撈捕後對海洋生態系服務功能之衝擊

輕微5分──非常嚴重0分

這大題的保育目標,正是民間最關切海洋保育點──例如反對拖網破壞海床、反對拖網撈捕大量稚魚;有些團體則致力於防止混獲海龜海鳥海豚等。因此近岸底拖在第貳大題中得0分,符合國際保育潮流與社會觀感。

第三項,是海龍王協會海洋學者特別堅持、而漁業界過去時常忽略的:撈捕過後,對海洋的服務功能造成什麼影響?例如「吻仔魚」在某些月份混獲了太多其他魚種的寶寶,可能造成上層的生物鏈崩解。「魚槍」爭議也在此。跟拖網刺網相比,魚槍對海洋環境友善可得4~5分,也絕對不會混獲非目標物種,你要打龍王鯛,就是牠了!5分。

問題是,珊瑚礁魚類一向「多樣卻少量」,而越大隻的母魚,產卵量遠勝於青少年媽媽魚。把大魚移除,對該海域的生態可能有致命的影響。除非每年有完整的科學調查,知道該區海域有哪些魚、多少量,仿照澳洲嚴格限制打魚數量與體長,而這就是漁道標章的第三目標「有效管理」。

◎ 控制我們的撈捕力道

第叁大題:有效管理

每項有兩小題各5分。優秀典範5分 ── 百廢待舉0分

- 漁業管理小組運作&相關法規建立

- 每年進行自然科學&漁業經濟調查

- 漁船、撈捕者定位監控&非法撈捕管制

- 卸魚申報比例&申報內容準確度稽查

- 投入產出管理&總量配額管理

- 漁獲保鮮能力&衛生處理流程

- 漁工待遇&工作環境條件

有效管理,其實很辛苦!首先,把所有潛在的撈捕者都找來開會,就不是容易的事。更遑論得到共識。NGO開會,常常發生10個團體有12種立場的情況,最後還有兩個沒來開會的團體,事後說他們不同意。

在研究能量上,目前台灣有長期做科學調查的漁業,都是漁業署出錢的,但漁業署十分拮据,多數漁業都沒有追蹤評估,例如澎湖土魠魚。「漁業經濟」資料也因此付之闕如。但為了產業與海洋生態的永續發展,蒐集並深入分析從撈捕成本、加工、銷售到周邊產業的經濟數據,是意義重大的。

第三項與第四項,從掌握「漁船動向」到落實「卸魚申報」,與稽查「申報內容的準確度」,在在都對科學研究的準確度和漁業管理的政策制定,有著關鍵重大的影響。在第三與第四項的基礎之上,我們才能真正訂定出防止過度撈捕所需要的規範,例如設禁漁期、禁漁區、總漁船數限制等等。

而「總量與個別配額」則是更理想的境界。鯖鰺漁業諮詢小組兩次開會下來,仍未就「總量管制」的噸數達成共識,根本原因是漁民卸魚申報的功課還要再多多加油。西澳龍蝦花了九年做到了個別配額。個別配額可以避免總量管制產生的「捕魚奧運賽」──大家爭先恐後在短短的開放撈捕時間內,就把魚捕光了(例如澎湖海膽的現況),也可避免擁有市價數百萬元先進魚探機的「大漁」對那些憑感覺找魚群的「小漁」,產生不平等的競爭與生存壓迫。

第六項漁獲物的保存,牽涉到糧食保存與食品安全。若我們能有效減少腐壞的浪費,就能少捕很多魚、還能維持良好的價格,對海洋、對漁民都好。如果漁業署能鼓勵小船設置活魚艙,或在漁港建超低溫冷凍庫,都能落實這項概念。

事實上,漁獲物的保鮮能力這小題,是一條產業鏈的一大題。從船體的「作業區隔設計」、船上「冷藏冷凍等設備」的配置與維護,到卸魚之後的冷凍廠、加工廠都有關。目前台灣鯖魚業只有一艘冷凍船,其他都是冷藏。而衛生處理流程,包括船上人員的衛生觀念教育、冰塊水質、作業區清潔、避免把漁獲堆在甲板太久等等都是一環。建議可採輸歐盟的衛生評鑑標準及相關專業論述,作為評分標準。

最後,第七項關於漁工薪資待遇與工作環境,雖然與海洋保育沒有直接關係,但是卻是普世人權價值的實踐。在待遇部分,若給漁工簽不平等契約、任由仲介亂扣薪資,不投勞健保、不準時發薪、休假少於法定日數;環境部分,工作常受傷、雇主常語言暴力相向、總是只能睡船上、無設置禱告空間等,再環保的海鮮都是灰暗的,要嚴重扣分。

為什麼是這樣的評分設計?

看了【漁道ProFisher】的評分設計,許多人第一反應都是:「怎麼攸關海洋生態的前兩大題,只佔30分,而漁業管理卻佔了70分呢?」答案很簡單:三分天注定、七分靠打拼。管理最好的漁業,才會生產環保海鮮。

一竿釣固然很環保,但如果上萬艘漁船都安裝數十支電動釣竿,日以繼夜地釣,海洋再豐,也會釣光。因此,再環保的漁法,都需要良好的監控管理。

我們與海洋專家試算過,若是稍為把生態比重拉高到40%,台灣恐怕永遠沒有任何漁業會過關。甚至連總分50分的邊都搆不到。那麼耗費這麼多腦力財力人力而設的標章,將失去意義。試想,連目前管理最進步的鯖魚產業,窮盡五年努力,先不說永續海鮮,如果連進步期的標章都拿不到。那麼,漁民還會願意接受管理嗎?這部分已非科學範疇了,這是政治決策要承擔的。

因此,海龍王協會將分數很難上漲的【生態健康與漁法】,在漁道評分設計中,只佔30%。剩下70%靠漁業產業鏈共同打拼,愛拼海洋才有未來。

ProFisher的數學時間

說了這麼多,拿支筆,我們一起來試算看看吧!

先拿鯖鰺漁業來算。由於缺乏精準資料(如漁工勞健保狀態),假設普遍沒有很糟,以中位數計算。初步試算有60分耶!非常接近「進步期」的標準,相信若投入一年準備,包括增加漁業經濟調查、落實卸魚申報等,就可能貼上標章了;再經過三年努力,達到「永續海鮮」指日可期。

再拿已經實施「三浬禁網」的小琉球來試算。小琉球有很多海龜、但魚群與珊瑚礁生物數量不足,能否”文藝復興”要看天意。禁網後,小琉球有小型延繩釣撈捕黑喉、白帶魚、紅目鰱等。小琉球的優勢是曾經為了劃禁漁區與三浬禁網,有召集當地居民開會的經驗。且琉球漁會自有巡邏小船、巡守隊,漁會幹部李益利也勤於開船巡邏與潛水檢視。在非法撈捕管制上,應可得很高分。

經過試算,假設給小琉球五年時間,將漁業有效管理提升,包括組織當地的漁業管理小組、做卸魚申報、補助科學與經濟研究調查、提升漁民處理漁獲的能量等,假以時日,有潛力達標「永續海鮮」喔!

結語

雖然,環保標章不是仙丹,省電燈泡、再生紙、有機蔬果都無法保證100%拯救地球生態;海鮮標章也不必然挽回海洋之心,但是有努力就有光明。國民如果有機會能享用對環境負起更多責任的食物,也是幸福的。我們希望,透過永續海鮮標章與消費市場,協助海洋之母用自己的能量恢復生機。福爾摩沙的海洋,終須自己踏出這一步。