早餐時刻、運動之後來一杯豆漿是許多人的習慣,不過市面上的豆漿百百款,你知道杯子裡的豆漿要怎麼選,才能選到CP值最高的嗎?董氏基金會食品營養中心於今(12)日公開百款豆漿大調查,其中味全雞蛋風味香豆奶、味全花生香豆奶、光泉雞蛋豆奶含糖量高,喝兩瓶即接近每日糖攝取上限。

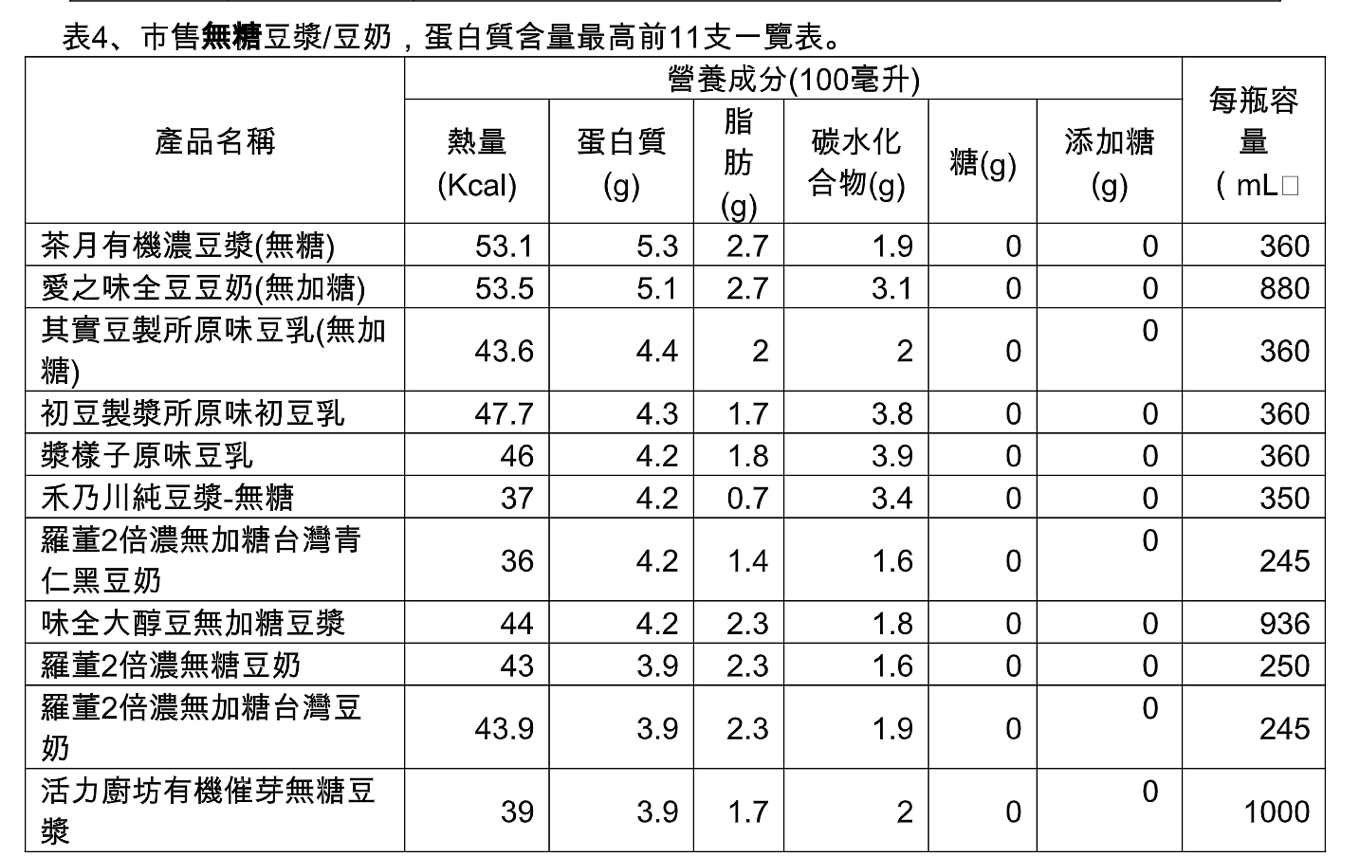

在無糖豆漿濃度部分,茶月有機濃豆漿、愛之味全豆豆奶、其實豆製所原味豆乳蛋白質含量高,分居前三名。

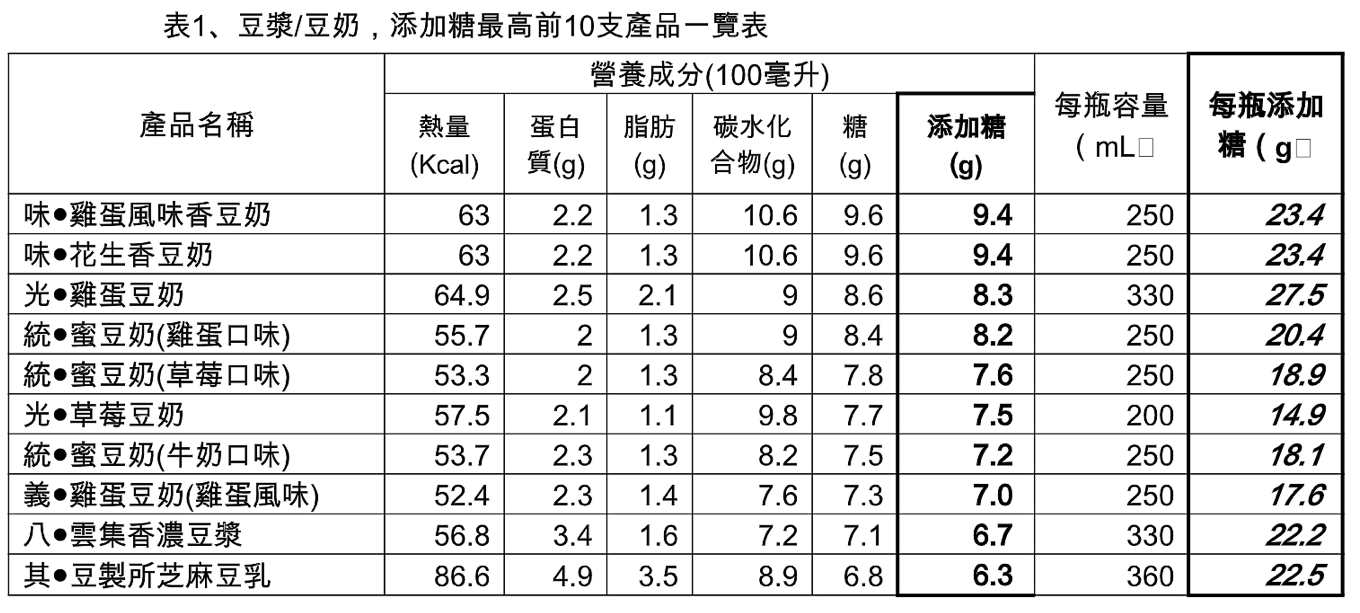

含糖量前3名豆漿,喝2瓶就超過每日糖攝取上限

董氏基金會於民國107年11-12月,調查市售115件的豆製飲品(含105件液態豆漿 / 豆奶,10件豆漿粉)濃度與產品標示,發現「產品名」、「含糖量」與「營養標示」等三大問題。

根據調查結果,市售豆漿產品有含糖量過高的問題,含糖量前三高的液態豆漿(分別為味全雞蛋風味香豆奶、味全花生香豆奶、光泉雞蛋豆奶)每瓶(250-330毫升)添加的糖大於23公克,喝2瓶就接近每日50公克的糖攝取上限。

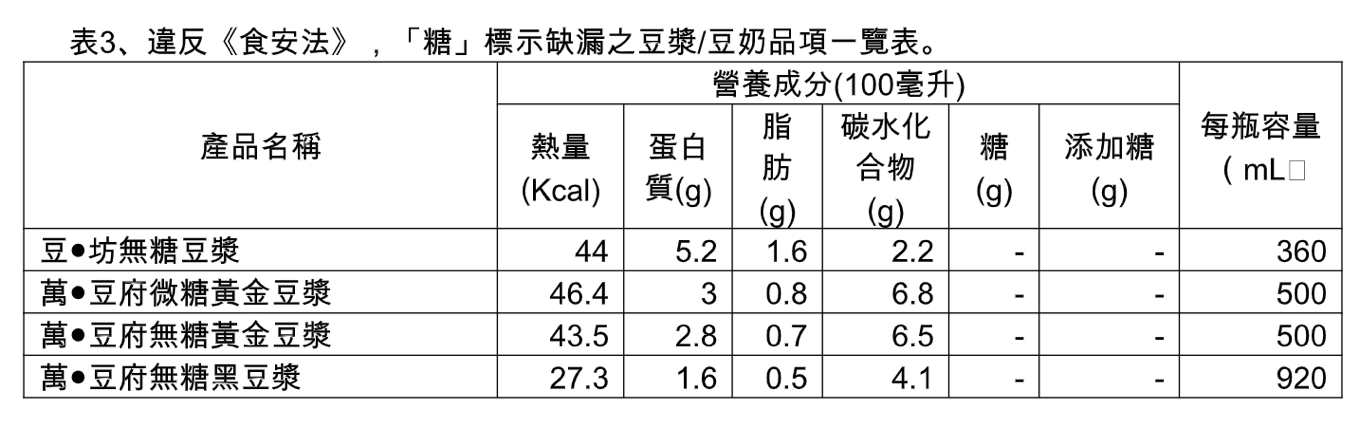

另有4支包裝產品營養標示缺漏「糖」標示。董氏基金會食品營養中心呼籲,政府應該更明確規範豆製飲品的標示,不要讓消費者在購買時霧煞煞,喝下含糖量高且蛋白質低的豆製飲品。

董氏基金會營養師莫雅淳表示,長期攝取過多的糖會對身體和心理都造成影響,包括血糖不穩、免疫力降低、皮膚老化、肥胖、精神不濟、容易昏昏欲睡等症狀。

豆漿/豆奶國家標準,蛋白質應含2.6%以上

董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷解釋,市面上的豆製飲品,包含了豆漿、豆奶、豆漿粉等名稱,廣義來說是以大豆為原料製成之飲品。根據國家標準(CNS),目前將豆製飲品分為「豆漿 / 豆奶」和「調製豆漿 / 豆奶」兩個類別。

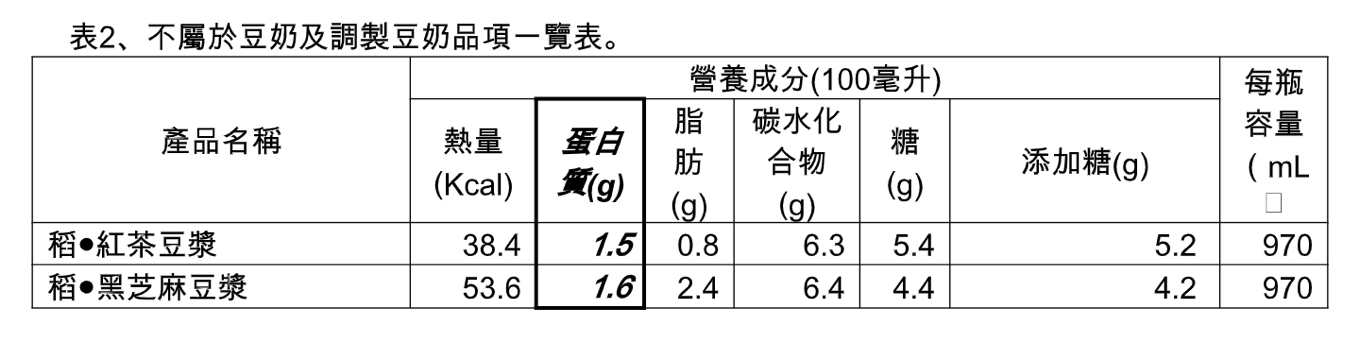

「豆漿 / 豆奶」指的是「大豆經加工處理後製成並包裝之乳狀飲料,粗蛋白含量為2.6%以上」;「調製豆漿 / 豆奶」是指「含50%以上之豆奶為原料,以大豆或大豆蛋白產品經加工處理後製成並包裝之乳狀飲料,必要時得添加營養劑及風味料,粗蛋白為2.0%以上」。陳醒荷補充,我們常聽到的「豆奶」其實是「豆漿」的台語,許多人會誤認豆奶是豆漿加牛奶,但其實指的就是豆漿。

但因豆漿、豆奶、調製豆奶等「豆漿名」多樣、模糊,許多產品利用此特性,技巧性規避法規。董氏基金會調查發現,有一些品項在「豆漿 / 豆奶」和「調製豆漿 / 豆奶」品名的這一關就未標示清楚。

此次115件調查品中,有2件名為「豆漿」的產品,當中的蛋白質含量低於2.0%,連調製豆漿 / 豆奶的標準都未符合;另外,還有23件產品應該列為調製豆漿 / 豆奶的類別,但在包裝上卻毫無標示,令消費者無從辨別。

董氏基金會:微甜?微糖?混淆不清

根據食藥署規範,「微糖」定義為含糖量應小於2.5公克/100毫升。不過市面上有些產品卻以「微甜」標示,陳醒荷直言,「連我們營養師都看不懂了,要怎麼要消費者去辨認?」 她表示,微甜跟微糖是不一樣的東西,食藥署不能用「主觀口感」去解讀標示上的「微甜」就等同於「微糖」,讓廠商將含糖量的標準矇混過去,應該都要符合且明確標示「微糖」的規定。更有4支大豆飲品的包裝上沒寫標明「糖」的營養標示,違反了《食管法》。

豆漿濃度未強制標示,董氏調查蛋白質含量最高前11名

而消費者如何在購買時選擇到營養價值含量相對高的豆製飲品?莫雅淳建議,包裝豆漿的選擇,蛋白質含量每一百毫升要大於二點六克(也就是豆漿 / 豆奶的標準),糖分則是微糖、低糖或是無糖。每日攝取一到兩杯,就能補充到足夠且健康的蛋白質。

另外,對於豆製飲品的濃度,也無法從現行標示上得知,只能靠消費者自行觀察。將豆漿表面加熱,豆漿接觸到冷空氣後會形成一層薄膜,也就是豆皮。若是這杯豆漿濃度越高,豆皮會更快出現、也會比較厚。反之,豆皮則會較慢出現且較薄。

早餐店散裝豆漿未標示,董氏:建議買清漿,糖另外裝

早餐店也是另一個消費者常常購買豆漿的地點,這類散裝豆漿大多沒有標示,含糖量也可能相當高。消費者若是想知道散裝豆漿的含糖量到底有多少,陳透露,「如果你去早餐店跟他點清漿,然後糖另外裝,就能直接知道加了多少糖進去。」

董氏呼籲,食藥署應建立統一營養標示規範

董氏基金會食品營養中心呼籲,廠商應該在包裝上明確標示出「豆漿 / 豆奶」或「調製豆漿 / 豆奶」,並且要求食藥署針對營養標示作出統一、規格化的規範。陳醒荷解釋,「每一罐豆漿的容量都不一樣,很多消費者根本算不清楚。」另外,也要求政府對標示「微甜」之產品進行更嚴格的規範,以及散裝豆漿也應該比照包裝豆漿的標示規範,明確標示出含糖量、熱量以及其他營養成分,以建立全面的消費資訊,保障消費者的權益。