加在咖啡或花茶中的一匙糖,於個人只是調味劑,卻是資本主義全球化的動力,更寫下奴役勞工的帝國史。甜味不只是甜味,糖在過去幾世紀改變世界體系的運轉,也體現國家統治者的意願──對台灣人而言,從荷蘭時期、日治時代到國民政府,製糖史正是一頁頁由政治權力寫就的篇章。

想知道為什麼人人都渴望甜味?為何婚宴和特殊節慶上要食用甜食?究竟是什麼力量,讓原為奢侈品的糖成為大家的日常生活必需品?「飲食人類學之父」西敏司 (Sidney W. Mintz) 用微觀又宏觀的視角,帶您一探糖的權力演進。

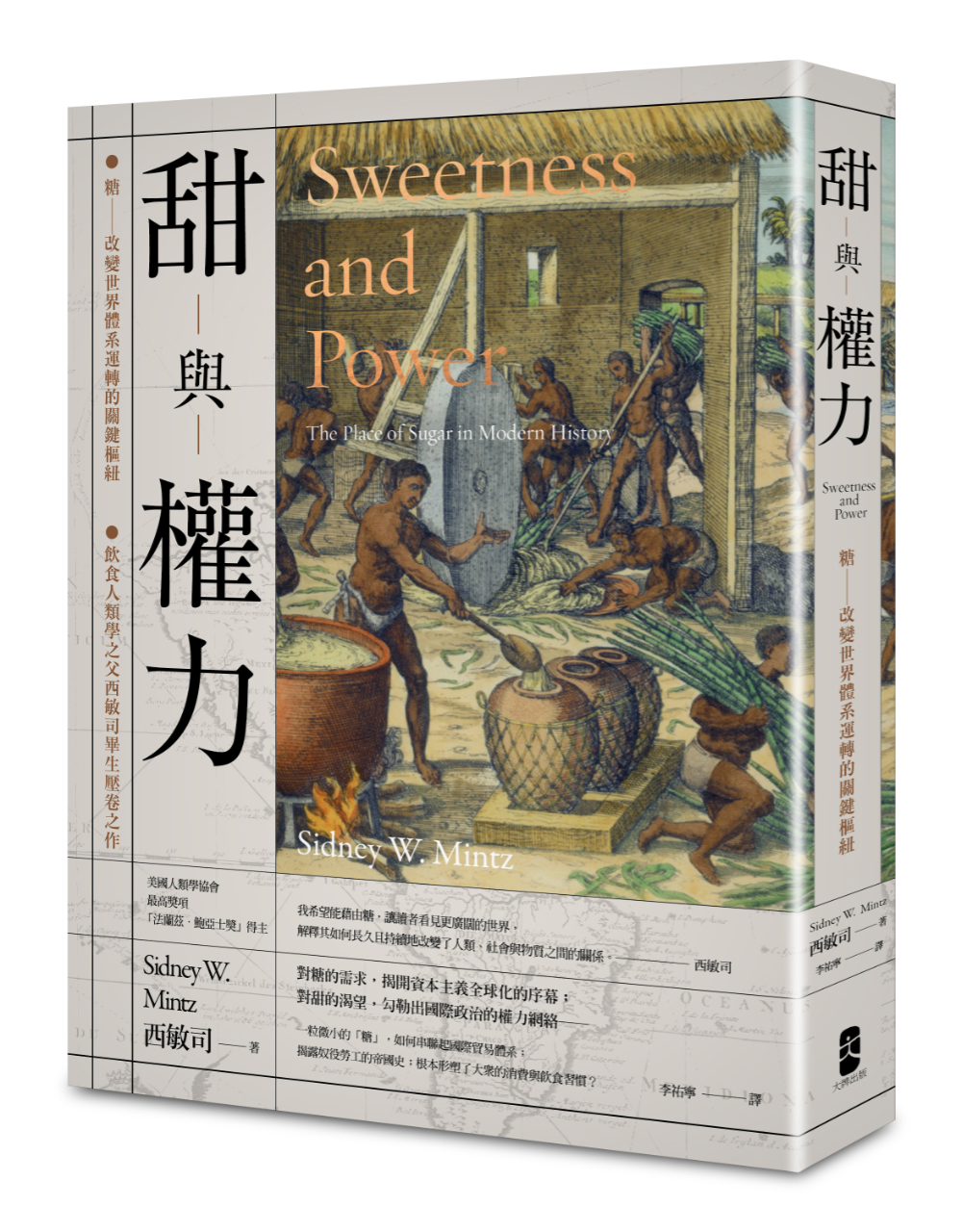

(以下內容摘自《甜與權力:糖──改變世界體系運轉的關鍵樞紐》一書,由大牌出版授權轉載。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,更多精彩內容請詳見該書。)

甜味廣受大眾喜愛

以嬰兒為研究主體的美國研究者指出,人類天性上喜歡甜味,且此種喜好「出現在人類發育早期,相對而言與自身經驗並無因果關係」。儘管目前尚未有充分的跨文化數據來支持此一結論,但甜味廣受大眾喜愛,讓我們很難不去推論這是與生俱來的傾向。

值得一提的是,糖與含糖食物經常伴隨著刺激物一起出現(尤以飲料形式最為常見)。在新食用者嘗試新食物的過程裡,或許同時混雜著多種因素:迄今為止,世界上沒有任何一個傳統上從未出現過糖,且拒絕接受糖、煉奶、含糖飲料、蜜餞、點點心、糕點等含糖食物進入其文化的團體。

事實上,根據近期一篇針對北阿拉斯加愛斯基摩人蔗糖不耐症 (sucrose-intolerant) 所進行的研究更指出,儘管蔗糖會引起身體上的不適,許多蔗糖不耐症患者仍持續食用蔗糖。許多學者主張,哺乳類對甜味的反應之所以如此,是因為百萬年來,甜味對味覺器官而言向來是判定某種食物是否可食的指標。

人類製糖原料多元

就某一方面來說,有各式各樣的證據證明了人類並非由後天習得甜味偏好。但另一方面,我們也知道一個人「嗜甜如命」的程度,往往與強化此種傾向的習俗環境,密不可分。

我們的祖先與早期人類對於甜味的認識,來自於莓果、水果和蜂蜜。儘管在人類發展史上,蜂蜜於非常早期就為世界各地不同文明發展階段的人類所熟知,利用甘蔗製作成的糖(蔗糖),卻是非常晚期才出現的產品,並在其出現的頭一個一千年裡,以相當緩慢的速度散播開來,直到過去五百年間才迅速地蔓延至各地。自十九世紀起,甜菜(溫帶作物)也逐漸成為製糖的重要原料,從甜菜提煉糖的技術,更改變了全球糖產業的面貌。在近幾個世代裡,其他熱量甜味劑 (caloric sweetener) ──尤其是玉米開始威脅到蔗糖高高在上的優勢,而無熱量甜味劑 (noncaloric sweetener) 也逐漸在人類飲食中贏得些許分量。

.jpg)

十七世紀前蔗糖對人類就有吸引力

就蔗糖的歷史而言,從早期十七世紀英國、荷蘭與法國紛紛在加勒比海地區建立種植園,到古巴和巴西成為新世界製糖霸主的十九世紀中期,都出現了幾點特別顯著的特徵。在這段漫長的期間內,糖的產量穩定成長,有越來越多的西方人食用糖,且個別食用量更巨幅成長。

然而相較之下,技術層面的改良(如榨汁或精煉)卻很有限。整體而言,是藉由逐步提升產量(而非迅速拉高每英畝土地的產量、每噸甘蔗的榨汁量,或勞動生產率),來滿足不斷擴大的市場需求。

一六○七年,英國在新世界建立了第一個殖民地──詹母斯鎮 (Jamestown)。一六一九年,甘蔗被帶到此處,非洲奴隸也首度踏上英國的殖民地。然而,甘蔗卻無法在當地生長。就在三年前,百慕達也開始種植甘蔗,但這個面積狹小、氣候乾燥的島嶼,並未產出糖。這些事實點名了早在十七世紀之前,人們就強烈地感受到蔗糖對人的吸引力,以及某種程度的市場潛力(亦即其作為商品的長期獲利能力)。因此,我們可以得知早在十七世紀之前,「取得殖民地好供應母國糖」的目標早已浮現。

.jpg)

茶、咖啡和巧克力在英國彰顯蔗糖的存在

而蔗糖的甜味劑功能,則是因其他三項異國進口商品:茶、咖啡和巧克力,才得以彰顯。其中茶也自此成為全英國上下最重要的非酒精性飲料。糖、咖啡、巧克力全是熱帶商品,也全在十七世紀的第三季進入英國,更都包含了足以被規範為藥物的興奮劑(另外還可以加上菸草、蘭姆酒,儘管其具有的效果與成癮性不太一樣)。而它們也為搶奪英國人的喜愛而彼此競爭,因此每一種商品於某種程度上,都影響了其他商品的命運。

前述三種飲品都是苦的。而人們喜愛苦味(甚至是極苦的味道),是屬於「自然的」味覺感受,故此偏好能快速且穩固地深入生活之中。基於此種喜愛而廣受歡迎的食物還有西洋菜、啤酒、酸模、蘿蔔、辣根、茄子、苦瓜、醃黃瓜和奎寧等,再再體現了人們的苦味耐受範圍。而要讓一種食物成為偏好,往往需要以文化為根基的習慣化行為。有鑒於前述的例子,我們自然不難想像那些食物如何在特定情境下,打進人類的生活圈。

茶、咖啡和巧克力原本不與糖同時使用

儘管如此,甜味卻顯然讓自己迅速、巧妙地融入新消費者的生活。基本上,苦味通常具有「限定苦味」的特性,舉例來說,喜歡西洋菜的人不一定喜歡茄子。但相反地,喜歡甜味的人卻傾向於表現出「非限定甜味」偏好。倘若將糖加在苦味的食物中,能讓這些食物吃起來更相像(至少就「這些食物都會變甜」此一特性來看)。

關於茶、咖啡和巧克力此三種幾乎在同一時期來到英國的苦澀食物,最有趣的一點便是其在之前所處的文化環境裡,並不會和糖同時使用。直到今日,中國人與海外華人們依舊喝著不加糖的茶。(印度的飲茶習慣之所以不同,是因其深受英國文化所影響,且那是英國刺激下所發展出來的習慣。)雖然咖啡普遍與糖一起飲用,但並非總是如此,也不是各地皆然。即便是那些最早開始飲用咖啡的地方如北非和中東,也情況不一。至於巧克力在其熱帶美洲發源地,通常(但不一定)是一種不加糖的食物佐料或醬汁。

蔗糖價格變低使得吃甜點成為一種習慣

在一七○○年以前的英國,蔗糖除去用來裝飾或製成果醬外,其非藥用用途主要有三: 香料和糖果、本身帶有甜味或加入糖的酒精飲料、烘焙甜點。而最後一項也成為英國上百萬名工人習慣在家享用的「甜點 (sweet)。此種料理的標準化,也成為英國日常飲食史及蔗糖史的特色。

十五世紀以前,烘焙甜點並不常出現在英國食譜中,但在那之後就變得非常普遍。奧斯汀 (Austin) 從兩本十五世紀的出版品中,挑選了部分內容集結成食譜選集,裡面提供了許多菜譜,包含使用蛋黃、鮮奶油、 番紅花等各式香料與糖(有時為蜂蜜),將其混合並製作成擠在酥皮杯、托盤或貝殼模具中的卡士達。

在接下來的世紀裡,這樣的食物變得越來越常見,但要一直等到蔗糖發展史的晚期,甜點在餐點中的地位才真正穩固。我認為只有當具有甜味的物質價格夠低,且產量充足到人們每一餐都不禁念及它時,特定菜餚與特定甜味間的關聯才能牢繫。

每一餐都要攝取甜食或期待甜食端上桌,並非一件自然或必然發生的事。事實上,也不過在數個世紀前,上述情況才成為西歐人飲食的常見特徵,並於更晚近時,才確立甜點為最後一道餐點。

英國展現政治力 國民的糖消費量增加

蔗糖史有力地點出了,作為大英帝國內最炙手可熱食用商品的蔗糖,其可得性以及可得的環境,實際上是由英國大眾所觸及不到的外力所決定的。畢竟曾有一段沒有任何英國人知曉蔗糖的歲月,而在數世紀之後,蔗糖卻搖身一變成為無比昂貴的珍稀品。

約略要到一六五○年以後,蔗糖對英國統治階級才漸趨重要,致使進口量開始成長:節節攀升的經濟實力與迅即出現的政治力量,支持了可種植甘蔗、生產粗糖的殖民地占領行動,以及滿足勞動力需求的奴隸貿易。英國國內消費量占進口蔗糖量的比例成長,而糖價下跌。儘管那些渴望蔗糖的消費者購買力有限,消費量卻仍舊穩定增長。這也意味著有越來越多的人,消費越來越多的糖。

而蔗糖的用途和它在飲食中的地位也出現變化且蓬勃發展著。無論是在人們的意識中、在家庭預算中或國家經濟、社會、政治生活中,蔗糖都變得越來越重要。而這些改變都與「外在」意義相關──蔗糖在殖民地歷史、商業、政治陰謀、政策與法律制定上的地位──卻也和「內涵」意義相關。這是因為賦予蔗糖意義所根據的規定或條件,多是由蔗糖提供者決定,而非消費者。

延伸閱讀

.jpg)

看到美洲原住民等群體的相關酵素遺傳,查了一下,突然看到這段敘述,就突然覺得,之前就有覺得,一些強調自然的甜味之類的群體,應該是不太可能有迥異於一般人類的甜味受體或神經細胞,比如說就算是會呈甜味胺基酸,應該產生的甜味,也不可能更多更常見更強烈於更常見的植物用來儲運的葡萄糖果糖蔗糖麥芽糖等,應該也不太會特別有味覺受體去更強烈感受到到另一系列植物也常用來儲運的形式,比如有半乳糖的棉籽糖、水蘇糖、毛蕊花糖之類的? 或是山梨糖醇之類的! 當然也包含半纖維素的阿拉伯糖木糖等五碳糖,或是甘露糖之類的! 那,該不會是這些常會強調自然的甜味的群體,可能也是屬於比較缺乏相關酵素,或是反過來的、環境或腸道微生物組成比較會在相關成分被消化分解前就作用產氣等造成不適的狀況? (包含更偏好蜂蜜等的,因為通常就算花蜜有蔗糖,也會被細胞表面或蜜蜂酵素分解成葡萄糖跟果糖等單醣? 甚或一些製作酵素的群體?) (雖然果糖也是屬於比較FODMAP)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sucrase

Cedar waxwings (Bombycilla cedrorum) and American robins (Turdus migratorius) have evolved to lose this enzyme due to their insectivorous and frugivorous diets.[3] This absence produces digestive difficulty if challenged with unusual amounts of the sugar.[3]

照片中的紅色甜菜,不太像是一般煉製食用糖的品種,反而像是一般做菜用的.可煉製食用糖的甜菜,必須在較冷的地區才有可能產生足夠的甜度,一般性食用品種可在熱帶或溫帶生產,但無法煉製糖出來或不合經濟效益煉糖.兩類差別極大,像在美國南邊就無法種出可以煉糖的甜菜.