提到曾文溪,您腦海中浮現的畫面會是什麼?是嘉南平原上的廣袤水路?還是阿里山山脈陡峭山壁上的清泉?2022Mattauw大地藝術季將於明(15)日在台南麻豆總爺藝文中心正式開幕,由11位策展人共同策劃,以「曾文溪的一千個名字」為題,歷時超過三年的蹲點、踏查、積累與創作,重新凝視與詮釋這條河流的過去、現在與未來。

透過竹、影、植、聲、土、農、水、原、小等九大主題,創作團隊向全台灣講述這條全長138.4公里、孕育整個嘉南平原的母親之河,如何與多元人群在不同的時空相遇,同時也重新反思,在可預見的將來,人們究竟該如何在極端氣候下與之相處共存。本文專訪總策展人龔卓軍,完整說明這個宏大計畫的背後策展理念。

藝術起源於日常,從生活動線開始追尋曾文溪母親河

「當我沿著171縣道開,從南藝大到總爺,這12多公里的日常道路,充滿著各種人群互動與競逐的歷史」,麻豆大地藝術季總策展人、台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班副教授兼所長龔卓軍表示,這段與曾文溪共同蜿蜒的道路,過去滿是甘蔗田,今日則有無數芒果園、柚子園,這些田園與生活在此的人們都因曾文溪的溪水而繁盛,這是他發想本屆大地藝術季的起點。

龔卓軍在嘉義出生、於台南成長,當他思索著該如何讓這場以「大地」為名的藝術季更加聚焦時,滋養嘉南平原的曾文溪,便隨之每日往返學校與住家的171縣道一同浮現。但這條母親河的源頭究竟位在何方,這個疑問推著他邁出籌辦此次活動的第一步:「溯源」。

「在台南人的概念裡,曾文水庫屬於台南,但整個水庫實際上都在嘉義」,龔卓軍認為,人們之所以有此印象,應與整個台南受惠於曾文水庫甚多有關,這也讓台南人對曾文溪上游缺乏更多的想像與認識。他便坦言,「曾文水庫以上對我來說完全是空白的」,但攤開曾文溪的流域圖,曾文水庫其實已到曾文溪流域的一半了。

-1.jpg)

「獵人帶路」溯源,填補平原居民對上游的空缺印象

曾文溪上游是鄒族傳統的生活領域,當2019年龔卓軍決定將曾文溪作為大地藝術季的主題時,便由鄒族獵人帶著藝術書寫者、攝影家組成的策展團隊,朝曾文溪發源的山林走去。

在獵人的帶路下,策展團隊認識了曾文溪不同的名字,她叫特富野溪、長谷川溪、伊斯基亞那溪,這些名字的含義是水源地、是紀念某位日本人,以及「熊鷹之地」。龔卓軍解釋,之所以會將大地藝術季取名為「曾文溪的一千個名字」,正是受到鄒語的啟發,鄒人透過地名來承接族群與河流的各種故事或歷史記憶,並散落在曾文溪的各個流域,這些名字在團隊踏查的過程中一個個浮了上來,也一點一點地填補他對曾文溪上游的空白印象。

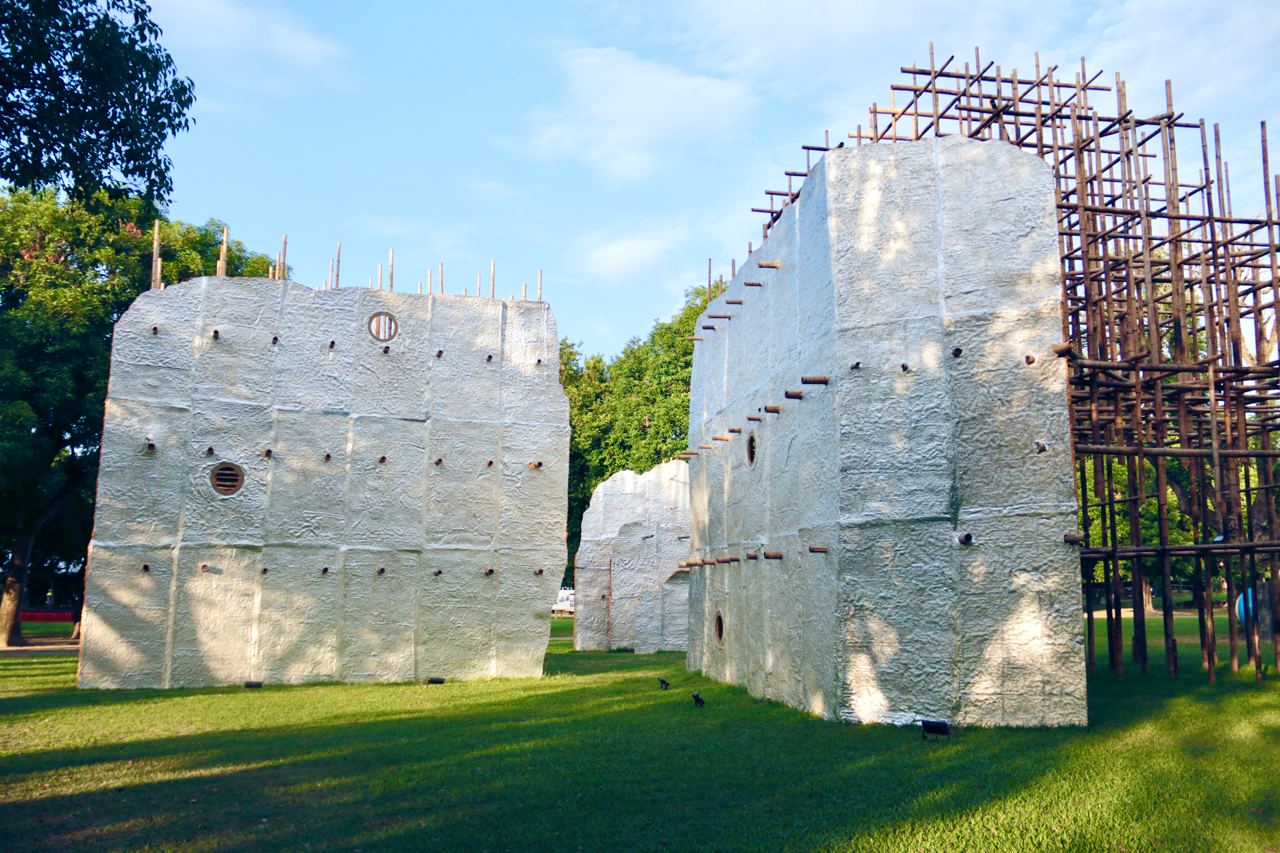

隨著溯源步履的深入,策展團隊也在曾文溪上游發現無數人類加諸的水利工程痕跡。龔卓軍指出,從上游的固床堤岸、攔砂壩到中游的水庫,猶如人造的地質紀念碑。這個發現造就了總爺藝文中心主展場旁的藝術作品:兩座約四層樓的巨大銀白色高牆,之間有道三公尺左右的裂縫,象徵曾文溪上游水利工程「福山壩」遭溪水切穿的意象。當人們望著眼前這龐大的人造地景,想像人類試圖在那深山之中建立人造物向自然索要資源,但最終卻又被自然討回,進而反省人與自然的關係。

一場倡議型的藝術季,打開觀看曾文溪的眼睛

龔卓軍強調,「在上游的探索,讓我們找到了藝術季的參照點,並思索到我們應跳脫中下游固有的觀點,回到源頭了解曾文溪如何成為嘉南平原的母親,以及她又是如何因為我們的需索無度,而被過度利用」,在面臨氣候變遷日漸加劇的當下,這是必要的反思過程。

「麻豆」在西拉雅語當中,有著眼目與樞紐之意,龔卓軍希望打開人們觀看曾文溪的眼睛,因而邀請知名攝影家沈昭良組成20人的潛行攝影隊,從空中、地面以及水下拍攝曾文溪流域的地理與人文多元樣貌,建立以影像作為藝術季最核心的展覽論述。

曾文溪集結著無數的矛盾與衝突,不論是人與人、或人與自然,龔卓軍表示,這場大地藝術季不單只是藝術展演的集結,它更肩負著倡議的任務,他希望以感性的方式,而非社會運動式的抗爭,不論是透過攝影作品、裝置藝術或共做工作坊,向觀眾傳達人們過去對曾文溪的過度開發,究竟對自然生態、萬物與人造成什麼影響,並且應重新反思自身與自然的關係。

農人帶路,看見曾文溪的豐厚給予和過度開發

農業與曾文溪的流域開發密切相關,本次大地藝術季九大主題中的農計畫與土計畫,恰巧也是直面曾文溪在滋養大地與被過度開發的重要對照組,龔卓軍表示,這也是繼上游有獵人帶路之後,藝術季在中游以農人作為重要引路人的起點。

本次展區之一渡頭工作站,有一塊2.5分大的田區,農計畫的策展人吳克威和蔡郁柔,與十多位大學生、記者等幾乎毫無農作經驗的共耕者,共同在此種下稻米與菱角。他們藉此重新想像與建立人和土地、萬物的關係,耕作的土壤、灌溉田區的水源,全來自曾文溪的給予。蔡郁柔指出,共耕是一個對土地想像的測量計畫,以農事作為人跟萬物連結的重要節點,曾文溪則透過圳溝水路參與每一位共耕者的生命。

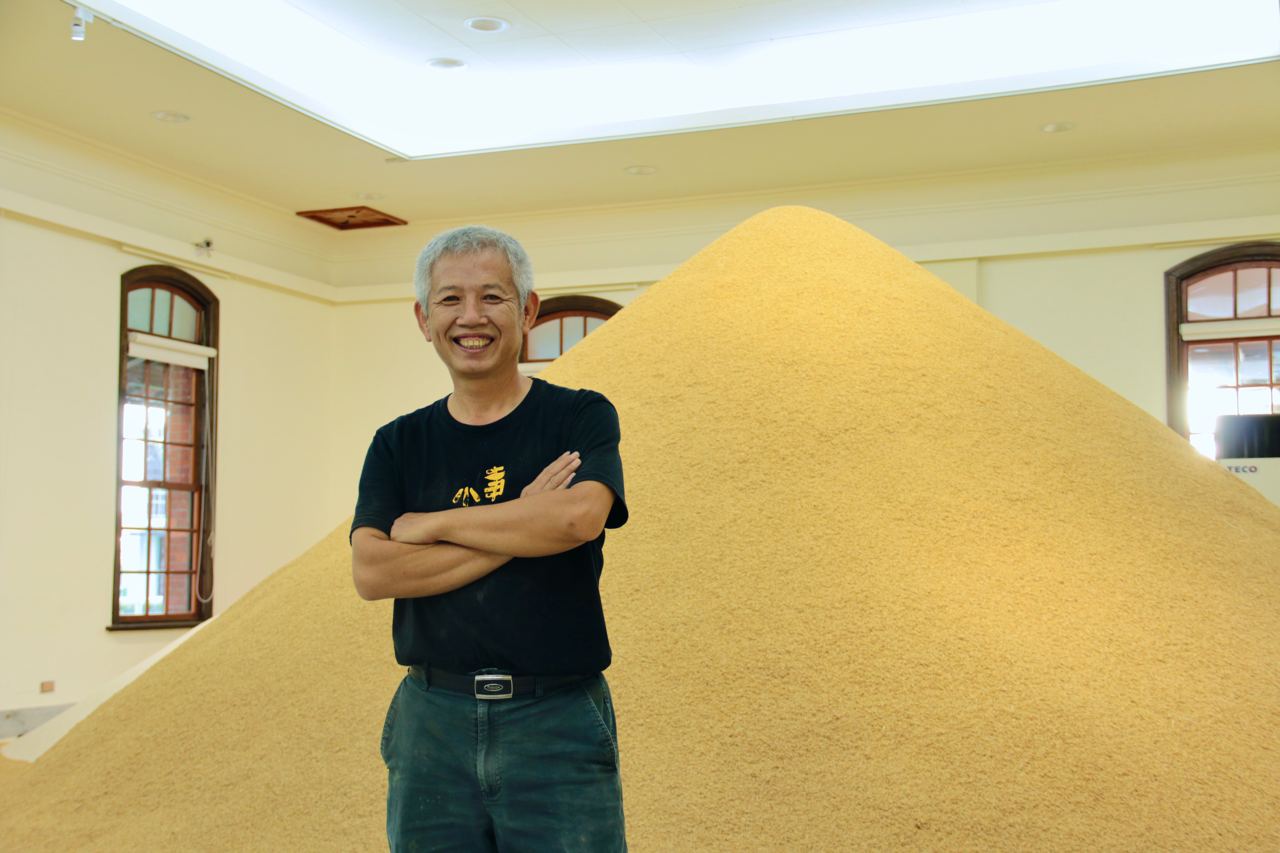

「被故鄉的土、曾文溪的水包圍是種很溫暖的感覺,很像回到媽媽懷抱裡面」,土計畫藝術家楊順發在總爺展場中堆起一座尚未脫去稻殼的稻穀山,旁邊則依偎著一座由精米堆成的小丘。他在離家40年後,因爲這個計畫重新回到故鄉並耕作家族的稻田,踏上了自我的尋根溯源之旅,「曾文溪餵養了我的家族兩百多年,她對我來說就是一條母親之河」,作品也因此取名母子山,而這一大一小的米山,分別象徵著曾文溪與楊家,同時也是「我的母親」與「我」。

遺珠之憾:未能開啟曾文溪下游的討論

大地藝術季如何呈現曾文溪的下游呢?當《上下游》向龔卓軍提問,他坦言,下游確實是本次計劃中相對不足與缺乏的一塊。

透過在曾文溪上游、中游的調查與積累,計畫主題開展得越來越多,從兩個、四個到現在的九大主題計畫,當他們將目光看向下游時,策展團隊發現各種現象遠比中上游更為複雜,不易找到適當的切入點去觀察,甚至尋找帶路人都相當的困難。為了藝術季能如期在今(2022)年10月正式開幕,團隊必須開始收攏、整理既有的素材與成果,因此未能真正進入曾文溪下游的討論。

然而,當前曾文溪下游七股、安南等流域正燃燒著各種議題,例如農地種電、漁電共生脈絡下不斷冒出的光電板,或農村人口老化與勞動力不足等問題。龔卓軍表示,名為「流變國土」的萬物議會活動,將在藝術季正式開幕的隔天於七股曾文溪口舉行,透過議會論壇形式的討論,發起流域居民對曾文溪未來20年的想像,推進對「流域治理」以及「流域共同體」的倡議,作為下一次大地藝術季的基礎積累和未來開展。

我們的生命,被曾文溪所貫穿

這場以曾文溪為主軸的藝術季,經過超過一千個日子的積累與籌備,龔卓軍表示,在這場展覽有限的連結裡,希望讓所有的參與者對自己、對社群,乃至對環境中一切的生命,有更進一步的思考。因為在不同空間與時間縱深中,瞭望曾文溪的變化,提供了當代人們一種更為開闊的視野去面對未來環境的劇烈變動,以及做出不同價值選擇的可能性。

雖然古希臘哲學家Heraclitus曾說過,人不可能踏進同一條溪流兩次,世界正在劇烈變化當中,但龔卓軍表示,一切的啟發都來自觀看與參與,「與其說我們走過整條曾文溪的流域,不如說,我們的生命被這曾文溪所貫穿。」

.jpg)

延伸閱讀:

本文中「這個發現造就了總爺藝文中心主展場旁的藝術作品:兩座約四層樓的巨大銀白色高牆,之間有道三公尺左右的裂縫,象徵曾文溪上游水利工程「福山壩」遭溪水切穿的意象。當人們望著眼前這龐大的人造地景,想像人類試圖在那深山之中建立人造物向自然索要資源,但最終卻又被自然討回,進而反省人與自然的關係。」值得商榷,以該照片顯示福山壩的平整切割面,應非屬溪水切穿的自然作用力所形成,研判應屬人工拆除部分壩體造成,建議貴報導應詳加查證,如洽詢轄管的河川局等單位。