究竟什麼才叫做鮮奶?是指非冷藏保鮮不可的牛乳,或是保存時間長達 90 天的進口乳也能稱做「鮮奶」?過去台灣沒有明確標示定義,導致消費者難以區分,也讓國產鮮奶失去市場優勢。

農業部於昨( 1 )日和經濟部、衛福部、學者與酪農代表召開「乳品包裝標示文字研商會議」,研議如何制訂更精準的鮮乳標示,農業部承諾,一個月內提出鮮乳與非鮮乳的明確定義方案。

進口長效乳標示為鮮乳,降低國產乳競爭性

義美公司契養酪農聯誼會會長楊梅貴指出,目前台灣對於「鮮乳」與「保久乳」的殺菌溫度與時間、保存期限有較明確的規範,但介於兩者之間的「長效乳」如何標示,卻尚無依據,才會導致許多進口牛乳應屬於「長效乳」,外包裝卻用斗大的「鮮乳」標示。

楊梅貴直言,台灣酪農近年精進自己的生產技術,品質幾乎都是最優質的「A 級乳」、營養成分保留最完整、保存期限僅有 14 天。

但許多進口國家的長效乳,保存期限動輒一至三個月,殺菌方式迥異於鮮乳、營養價值也較低,卻以「鮮乳」與國產乳並列,混淆消費者認知,等同降低台灣鮮乳的競爭性「這樣是不公平的!」

澳洲美國以殺菌溫度、時間、儲存方式,制訂鮮乳定義

鮮乳標示不清,不僅有損酪農權益,也有損消費者權益。台大動物科學技術系教授徐濟泰解釋,若依標準流程殺菌,國外鮮乳難以符合銷售效期,也就難以進口來台。因此,進口牛乳勢必需要用更高的溫度、更長的時間滅菌,才可以延長保存期限。

然而台灣沒有詳細分級不同滅菌溫度、時間的牛乳標示,讓消費者無法區別營養價值最高的國產鮮乳,與實際為長效乳的進口牛乳,儼然是牛乳市場亂象,「消費者權益未受保障」。

許多國家對於境內牛乳皆有相當明確的分類標示,徐濟泰舉例,澳洲明確定義「鮮奶」僅適用於:冷藏於 4℃ 環境、商品壽命約 10 天的乳品;美國則是詳列牛乳殺菌的溫度與時間組合,唯有符合特定的殺菌流程,才可稱為「鮮乳」,至於「長效乳」則是透過「超高溫殺菌」,以超過 137.8℃ 溫度、殺菌超過兩秒鐘後裝填的液態乳。

台灣也有公佈鮮乳、保久乳的殺菌與存放條件,例如台灣若用「超高溫瞬間殺菌溫度」(約 125 至 135℃)殺菌液態乳時,只歷經數秒、產品全程冷藏時可稱為「鮮乳」,而處理時間久完全滅菌、經過無菌包裝後可常溫保存,則會稱為「保久乳」。

但徐濟泰指出,台灣並未如美國明列鮮乳的殺菌的溫度與時間組合、定義相對不明確,且若殺菌時間未久至完全滅菌、卻又高於鮮乳殺菌時間,理應稱為長效乳,台灣目前也未制定其殺菌、存放的明確定義。

低溫殺菌、殺菌時間短的鮮乳,營養價值、口感有明顯差異

因為鮮乳殺菌溫度較低或殺菌時間較短,徐濟泰表示,鮮乳的乳清蛋白等營養「被破壞程度最低」、奶香味也比較明顯,反之長效乳的營養元素會因加工製成而流失較多,也會因為高溫殺菌產生較明顯的焦味。

台灣大學動物科學技術系特聘教授陳明汝也曾發表,台灣鮮乳以較低溫、較短時間的殺菌製成,乳鐵蛋白、免疫球蛋白等物質較能保留,因此與進口牛乳的口感、營養有所區分。

徐濟泰強調,只要台灣有明確的鮮乳定義,當市場上有疑似用鮮乳標示的長效乳時,可透過檢驗其中的化學物質,鑑定殺菌流程,辨別是否為鮮乳,更能防止業者恣意使用「鮮乳」一詞。

但正因台灣牛乳標示較寬鬆,國外牛乳才會有「自我詮釋空間」。他痛陳,現在「進口鮮乳」充斥市場,台灣不加緊加嚴標示規範,當 2025 年紐西蘭液態乳零關稅輸入台灣,對台灣酪農將有更劇烈的打擊。

酪農:明定鮮乳標示規範、所有乳品公平競爭

針對牛乳的標示規範,學者與酪農皆認為「應該更明確」。楊梅貴表示,對消費者而言,產品背後的細小資料不及正面明確的「鮮乳」、「牛乳」等標示來得搶眼,唯有規定殺菌流程、保存期限限定在 14天的產品才可標示鮮乳,才有利於消費者快速判讀,選擇真正的鮮乳。

楊梅貴強調,酪農們並非蓄意阻擋國外牛乳進口,而是國際長效乳與國產鮮乳本質差異甚鉅,本應透過標示區別差異,「把所有牛乳都置於公平市場競爭」,讓消費者依據自己的需求與偏好選擇。現在進口牛乳標為鮮乳,等於覆蓋國產鮮乳的競爭優勢。

徐濟泰說明,農業部應把台灣牛乳的綜合殺菌流程、保存期限、乳源等依據,制定更細緻的名詞定義,再交付給經濟部標準檢驗局公告新的標示準則,食藥署也以此監督國內市場牛乳與乳製品應更新產品標示。農業部也應積極在學校等場域推廣國產鮮乳,才能完全保障台灣酪農與消費者。

還原乳標示不清,亦需要明確規範

除了直飲牛乳,酪農也關注餐飲中經常使用的乳粉、冰磚乳(進口濃縮牛奶再進行還原)的標示規範。

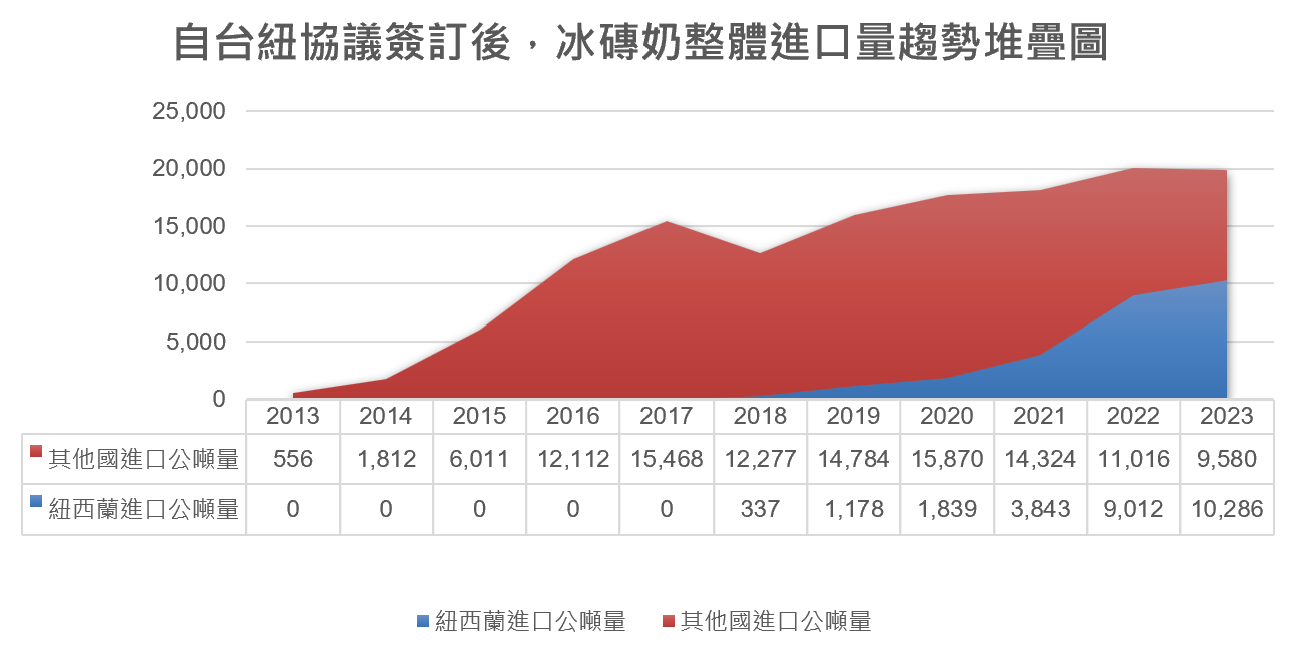

台灣酪農永續協會研究員陳文嫺舉例,冰磚乳經常用於調製飲品,紐西蘭冰磚奶進口量於 2023 年已達 52%。然而市含乳製品若用冰磚乳,多以「業務用奶」、「自然牛乳」、「咖啡專用牛奶」等名詞標示,消費者完全無法看出使用的乳源,更不可能確認是否是「使用鮮乳」。

現行法規無法協助消費者辨認含乳產品的乳源是鮮乳、乳粉或是冰磚乳,陳文嫺表示應增列「還原乳飲品 」,規定業者製作乳製品時若使用一定比例的乳粉、冰磚乳等非牛乳時,應在產品正面標示,才能與用鮮乳製成的產品區別。

另外她也呼籲調整現場調製飲料的法規,要求業者比照「豬肉來源標章」等方式,揭露使用乳品的源產地、乳含量等資訊,以保障消費者權益。

農業部:一個月內更新標示定義

針對學者與酪農意見,農業部畜牧司副司長李宜謙表示,將於一個月內搜集國外對牛乳標示的規範,再依據台灣的牛乳市場,草擬鮮乳、長效乳等不同加工製程的乳品定義,並交給經濟部標準檢驗局與食藥署。

徐濟泰表示,十分肯定農業部態度積極,但乳品標示規範是否能快速上路,要看經濟部與食藥署後續更新、公布規範的態度。雖然會議中兩者皆同意重新定義乳品標示的重要性,但更新規範需耗費大量時程,他表示,若經濟部、食藥署不積極推動,更改標示的期程延宕越久,「對台灣酪農產業傷害就越大」。

上下游的報導以前都滿中立的,但是在這次的報導上,明顯偏向意見領袖以及在檯面上感覺弱勢的酪農,沒有盡到媒體最重要的平衡報導以及查證事實

乳品加工早已不是只有殺菌和滅菌兩種作業方式,在工業技術的發展下,以欄柵效應的觀念,利用與鮮奶同樣的殺菌條件配上無菌包裝加工,也能達到有效且長效期的保存能力,難道大家還只能喝用電鍋蒸過殺菌的奶才較鮮奶嗎?

文中學者所舉的兩個國家,澳洲也沒有所謂長效奶(ESL)的定義,但明確要求牛奶需經過至少攝氏72度,15秒以上的加熱,或是可以對病原菌有效的殺菌溫度時間組合,另又或使用對病原性微生物同樣有殺滅作用的製程(例如薄膜過濾、高壓製程,電漿殺菌等方法);美國除了表定殺菌溫度時間組合外,也認可其他有效殺滅微生物的溫度時間組合,另外定義使用Ultra-pasteurized, 是可以在冷藏狀態有較長的有效日期,也是為了增加架售期,減少食物浪費。

各國都是鼓勵工業科技發展以增加產品及市場競爭力,唯有台灣是被個人利益為優先的意見領袖,挾著情感勒索大家跟他一起不能發展,殊不知每個酪農都在政府保護下已經荷包滿滿,如今又這樣貪得無厭的跟政府和民意代表來勒索業者,請上下游編輯摸摸自己良心