他是育種家,用傑出二字,不足以形容他變換出各種瓜果的甜與蔬菜的美,用征服味蕾的方式,帶給人們植物的營養。

他是企業家,用卓越一詞,難以道盡他做生意是為了改善農民貧苦生活,用「利他」的經營精神,提升第三世界國家的生活水準。

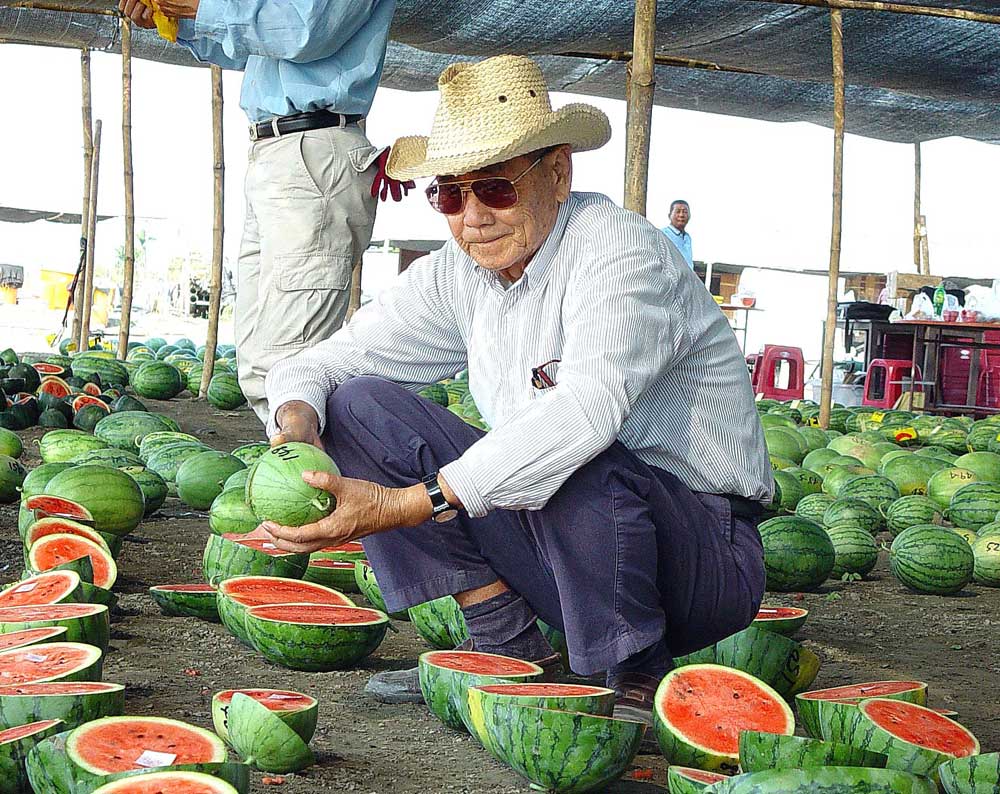

研發出全球第一顆「無籽西瓜」、曾經獲選Discovery頻道《台灣人物誌》介紹給全世界的農友種苗公司創辦人陳文郁,於2012年12月7日辭世,享壽88歲。知名歷史學者柏楊在世時,曾將陳文郁列為對台灣最有影響力的人物之一。

用台灣之光形容陳文郁,都不足以形容他五十多年來,研發出超過600項新品種蔬菜水果的貢獻。〈農友〉的無籽西瓜、聖女小番茄、洋香瓜與紅妃木瓜等令人陶醉的甜美水果,打造出台灣水果王國的美名,羨煞眾多外國觀光客,這些MIT種苗也成為嘉惠許多第三世界國家「農友」,豐收賺錢改善生活的憑據。

時下許多主流媒體與財經雜誌喜歡用「世界帝國」、「成吉思汗」等字眼,吹捧台灣知名大企業如何到經濟起飛國家攻城掠地與擴張版圖,但早在三、四十年前,陳文郁就選擇「利他」精神與「水牛」性格,將農友種苗的觸角,伸入第三世界國家的貧苦農村,默默散播與耕耘台灣農業的軟實力。

用利他精神與水牛性格 協助農民脫貧

「東南亞的農民很可憐,他們被歐洲國家殖民了四百多年,沒給他們教育,也沒有提供任何的農業知識。農民吃不飽,也缺乏營養,沒力工作,年紀輕輕就去世了,」年輕時的陳文郁在日本求學時經常和同學感嘆,將來一定要研究好的蔬果品種,幫助落後地區農民吃得營養,改善生活。

陳文郁學成歸國後,1968年創立農友種苗公司,朝自己的夢想邁進。他的大學同窗,也陸續在日本知名農業大學任教,對陳文郁經營的農友種苗成為台灣最大的農業公司,都與有榮焉。

「發展好的品種讓農民先賺錢,我們再賺錢,」陳文郁長子、農友董事長陳龍木說,不管國際政經局勢如何變化,賠錢吃虧的風險有多高,農友種苗始終沒有改變把農民放在第一位的經營理念。

因此,當東、西方冷戰對峙正烈的時刻,陳文郁選擇到泰國北部投資設分公司,幫助窮困的農民改善生活,免於被共產黨煽動吸收作亂,協助泰國穩定政局。

當1989年中國大陸發生六四天安門事件受各國經濟制裁之際,陳文郁卻想到中國還有上億萬的農民活在貧困中,決定登陸發展,將好的種苗推廣到大陸偏遠農村。他當時寫了一封信給曾任日本千葉大學的副校長伊東正,討論農友種苗公司想到大陸發展的想法。

伊東正是陳文郁在日本千葉大學園藝學部進修時的同窗。1983年受中國政府之邀,到大陸指導蔬菜育種技術,並且與陳文郁合作,將一些新的品種導入大陸,希望改善大陸窮苦農民的生活。

天安門事件發生後,伊東正難過地回到日本,並發誓再也不要到中國了。回到日本時,伊東正恰好收到陳文郁寄來的信件,內容提及陳文郁想到大陸做一番事業,改善農民生活的想法。

伊東正一邊讀信,腦海中浮起大陸南部的山村與西部的沙漠地帶,饑餓瘦弱的農民,無助望著遭病蟲害或乾燥枯死的大片菜園,過著無米可炊的窮困日子。受到陳文郁的感動,伊東正決定配合農友種苗在大陸的發展計畫,重回大陸農村,指導農民提升耕種技術。

八九年底,陳文郁在廈門設立中國農友種苗公司的前身「太陽種苗」,從大陸的農業院校,招募了30名優秀畢業生培養做為中堅幹部,拓展農友公司在大陸的市場。

陳文郁回憶,「大陸農學院學生資質很好,理論很強,但都沒拿過鋤頭。」因此,他像一頭水牛,踏實的從最基本的田間管理技術教起,讓這些大陸學生下田實作,培養這些種子幹部,深入中國,讓原本有許多無法栽種植物的大陸農村,引進農友種苗生產的耐熱性與抗病性良好的蔬果品種,開花結果。

許多大陸農民因為農友培育的種子,重燃生命的指望。但中國大陸市場惡性挖角的風氣與層出不窮的仿冒行為,也讓陳文郁感嘆。

隨著貿易全球化,陳文郁把關懷的觸角,放到農業博士最多,但貧困農民也最多的印度。他說:「印度的農業博士很多,餓死的人更多。農民的小孩很可憐吶,讀不起書,窮到得乞討或當童工,才能勉強讓全家糊口。」

另類全球化 台灣研發、日本精神與印度生產

看到印度為數眾多的貧窮農民,已經退休的陳文郁又激起使命感,1999年交待已接班的長子、農友種苗董事長陳龍木,規劃前進印度設立分公司。陳文郁想起印度農民處境,總是不由得疼惜,心想如果能讓印度農民種植品質良好的蔬果,不但可增加收成,也可改善飲食營養。

陳文郁的利他精神與水牛性格,吸引了日本年輕人井星純陽到台灣農友種苗公司見習,並且一肩扛起農友種苗印度分公司的業務,忍受著交通不便、環境衛生條件欠佳與物資缺乏的困苦環境,到落後的印度農村推廣種植物美價廉的台灣種子,交織出「台灣研發、日本精神與印度生產」的另類全球化樂章。

在柏利貝爾,一個距離印度孟買約需七、八個小時車程的小農村,在烈日令人乾渴的環境下,來自台灣品種的小巧圓滾碧玉西瓜,在斯文的日本年輕人手裡,被一群黝黑的印度農民包圍著。大夥兒接續用手指輕彈著碧玉西瓜,發出「咚咚」的厚實聲響,傳達出甜美多汁的訊息,頓時暑氣消去不少,每個人都泛起滿意的笑容。

站在這個仍有三億五千多萬農民過著每天收入不到一塊美元的國家,農友印度分公司總經理井星純陽靦腆地說:「我要把好的台灣作物品種推廣到世界各地,造福世人,協助困苦的農民改善生活品質。」

紅土地上的瓜藤牽引著一顆顆如翡翠般亮麗的小西瓜,打開了印度農村封閉的眼界,也讓農民賣得好價錢,將停車格般大小的茅草屋,改建成水泥磚樓。

品種脫貧 才是真價值

農友種苗董事長陳龍木承續父親陳文郁的理念指出,「一種品種,能夠讓農民脫離貧窮,才是品種的真正價值!」

他說,一個好的品種不是能賺越多錢越好,而是如何能夠幫助農民脫離貧窮,要有這種毅力與使命感。這樣才會有越來越多農民來種,才能夠賺錢,田地也才有農民去種植。有越來越多農民賺錢,願意投入種植,糧食也才會越來越多。

陳文郁曾經寫道,「農友,這兩個字比富和貴更(讓我)喜歡」。對他來說,只要能改善世界上窮苦農民的生活,他就會歡喜地笑了;對台灣來說,農友種苗將「利他精神」發揚光大,為農民帶來豐收,豐富人們的味蕾與營養,也讓這世界充滿歡笑。

備註:陳文郁先生的告別式將於12月19日上午9時在高雄市立殯儀館舉行,上下游新聞市集為紀念這位用甜美的蔬果品種帶給世人幸福的育種家,特地在網路上發起追思活動,希望大家能夠在網路上寫下對陳文郁先生感念與追思。

一個不為己利的企業家,造福眾多人,令人敬佩。

感謝陳文郁爺爺 為台灣付出精采的一生

阿公的貢獻實在令人感恩,阿公的精神著實叫人感佩,太讚了!!!

真是孤陋寡聞的我…原來這位「農友」做了這麼多事,受教了…

自從電視上認識陳文郁阿公之後,非常佩服高齡的他, 依然悠遊在研究、創造與改良上。電視上的阿公沒有老態,研究精神就像年輕人意氣風發。視阿公為偶像後,開始看有關介紹阿公的書與DVD,感覺自己離阿公很近,似乎著阿公的腳步前進,卻從沒想過阿公有一天會離開,如今聽到令人不捨的消息,心中除了感恩阿公此生的貢獻外,更感謝阿公用身教告訴我們身為”人”的基本態度與任務。

阿公!謝謝您。

雖然我不認識您、但我謝謝您!請在天堂繼續守護台灣!

以前讀農校時,在農友實習的時候見過一面,那時候是當成偶像看待,現在還記得讀的第一本關於育種的書就是他寫的,每次想起他的時候,還是很感動,很感念

謝謝您陪伴我們年輕人的農業啟發與成長,陳爺爺。