這一家水果攤很特別,不賣水果,卻蒐集全台數十種柑橘、鳳梨品種作成美圖,還詳細介紹果樹如何修剪才會健康,在臉書免費放送!這個佛心「菓子擔」,是由嘉義大學園藝系果樹研究室師生共同經營,將專業知識轉換成生動文圖,讓農民輕鬆學到專業知識,也拉近大家與水果距離。

創立「網路水果攤」,替學生留下田間果樹資料

名為菓子擔的「線上水果攤」於 2017 年成立,背後「攤主」是嘉義大學園藝系教授張栢滄、副教授江一蘆共組的「果樹研究室」。

江一蘆表示,兩人研究鳳梨、柑橘、紅龍果、釋迦等水果,因為不同水果產區差異極大,他們常帶著學生在嘉義、台中東勢、台東各處奔走。兩人認為田間實況比制式教材更生動,於是將每次田野教學紀錄下來,作為歷屆的「台灣果樹學」資料,同時創立臉書粉專「菓子擔」,讓所有學生包含外界都能分享。

張栢滄補充,因傳統水果攤是台灣最直接認識水果的場所,所以用「水果攤」的台語諧音(kué-tsí tànn)作為粉專名稱。正如水果攤每天供應不同水果,菓子擔也隨時更新農業知識,豐富文圖,也比論文、教科書更加美味,吸引學生目光。

老師與學生共營,打造吸睛水果攤

江一蘆表示,相較於他跟張栢滄兩人,學生對轉化農業知識擁有更多創意,也比較熟悉能吸引年輕讀者的主題跟方法。於是兩位教授將經營菓子擔的大任,交付給研究室的學生們。

怎麼鼓勵學生經營菓子擔?江一蘆回應,每位學生擁有不同興趣或專長,兩位教授在討論分享主題時,鼓勵學生「發揮所長」,例如對文學有興趣,就讓介紹文字編排成詩句;分享內容想嘗試用漫畫般的分鏡排列圖片,就交給喜愛看動漫的學生提供意見。學生從中找到樂趣,更願意投入。

掰下鳳梨果目、挖出香蕉吸芽,博得大眾目光

已畢業的嘉義大學果樹研究室學生蔡錦葉、陳冠聿,是菓子擔「元老級」經營者。陳冠聿回憶,最初她跟著教授摸索菓子擔分享主題,都是從平凡的研究中「找亮點」,像她第一篇貼文是介紹釋迦鳳梨。它整顆果實上的小果目,可輕鬆用手指掰下來食用,於是她剝下釋迦鳳梨果目,依序排列後拍照,呈現它的特色。

當時花費不少時間思考呈現方法、撰寫介紹文字,但陳冠聿分享,過去文本資料描繪釋迦鳳梨,多是單以文字或是呈現拍攝縱剖照,較難想像獨特性。她一一分離果目後拍照,不僅大眾一眼就可明白「可一粒粒吃果目」的意思,也體會它為何俗稱有「釋迦」兩字,至今仍覺得成就感滿滿。

蔡錦葉則舉例,她最初研究水果為香蕉,跟教授們討論後,把香蕉特別的「吸芽」挖出來,拿回研究室洗淨、依萌發順序拍照。吸芽完整結構多潛藏在地下,不僅是學生,有些蕉農也不清楚吸芽構造與生長方式,她當時分享吸芽「形象照」,有蕉農回饋「第一次看清楚(吸芽)」,讓她明白看似平凡的紀錄,對許多人都可能是驚喜。

江一蘆分享,比起校內園藝系學生,菓子擔發現更多閱覽者是農民、甚至是一般大眾,雖然跟創立目標不同,但他們也喜於分享內容被外界賞識,逐漸不把「銷售客群」限於學生,嘗試尋找更活潑、有趣的方式呈現農業專業知識給民眾,「讓大家都覺得果樹有意思」。

蒐羅 83 種柑橘,品評從下午到凌晨

菓子擔規模愈做愈大,其中較盛大的主題包含蒐羅台灣柑橘,舉辦實體「柑橘饗宴」,蒐集 83 種柑橘並一次亮相,帶領大眾知道台灣柑橘資源的豐富性。

蔡錦葉身為柑橘饗宴主籌,與負責的同學煞費苦心,不僅是在短時間內找到最多種柑橘,如何辨認、保存都是挑戰,菓子擔特別請嘉義大學名譽教授呂明雄跟李堂察,分別協助柑橘品種分類以及採後儲藏。加上江一蘆期望學生親自試吃,再撰寫各柑橘品種特色,他們還將所有柑橘香氣、質地品評一輪,過程「從下午 2 點吃到凌晨 2 點」。

自行架設網站,走訪鳳梨田製作精美作業曆

菓子擔生意越做越大,例如系上學生籌辦以鳳梨為主題的「鳳起群遊」活動,透過菓子擔把鳳梨知識製成珍貴線上資料,保存活動精華。

現在果樹研究室碩士生詹仟翊,是鳳起群遊副召集人,他們從生產、銷售、消費三大面向去找出「亮點」,爬梳資料或田野調查後,再集思廣益呈現方式,學習跟外界傳遞農業知識。

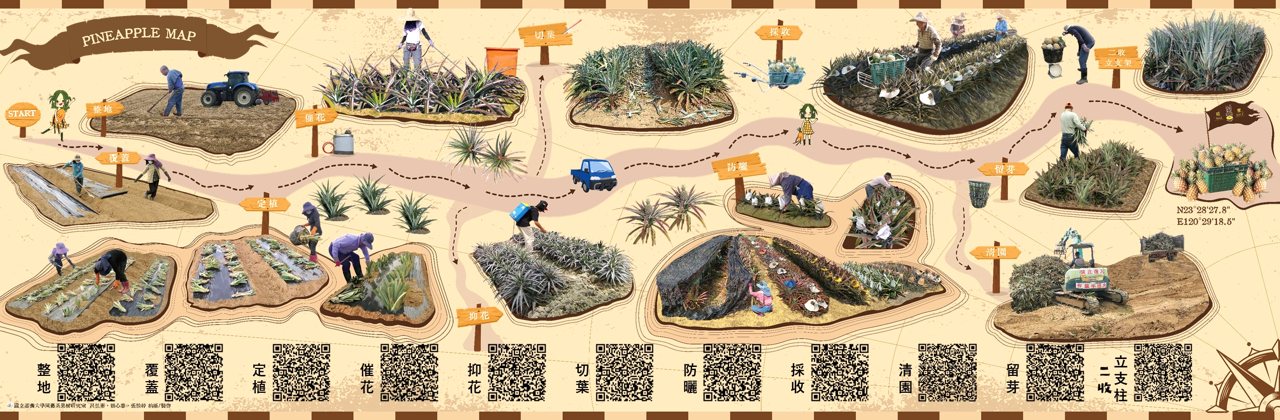

以「鳳梨生產」為例,從整地、栽種、產果到採收,江一蘆覺得僅用文字無法吸引大眾,於是請賴心慈等學生走訪台灣鳳梨產區,找農民交流、紀錄生產所需的技術、工具等,再回來與張怡婷彙整成「鳳梨作業曆」,一張大圖囊括鳳梨生產流程,還有對照影片,至今大眾到網站點選照片、影片仍可一目瞭然。

賴心慈表示,之前在課堂上學習鳳梨生產,大至用整地機翻土、小至套袋防曬,生產工作都只是紙上文字,親自到田間與農民交流後才更有所感,也發現台灣不同地方栽種鳳梨各有特色,光是套袋防曬就五花八門。

張怡婷表示,因為興趣是平面設計,協助學生討論與整理田間紀錄,並編輯成包含精美圖畫、影片的作業曆,果然引起大眾目光,「把農業故事變有趣,大家願意瞭解」令她成就感滿溢。

跟拍教學紀錄修剪技術,籌備草莓食農教育

菓子擔受眾有許多農民,近年分享內容也不時提供實用的農業資訊。江一蘆舉例,果樹修剪是「難以言傳」的技術,向農民教學多次「依舊很難領悟」,但開立實體課程,不是所有農民都方便參與。菓子擔便以柑橘樹修剪為主題,由學生參與呂明雄的修剪課程後,把技術、知識轉化為更利於農民線上揣摩的圖像與影片。

搜集資料就相當不易,蔡錦葉解釋,田間拍攝時沒有抓好角度,照片或影片就無法凸顯呂明雄修剪過程細節,學生要不斷臨場反應,隨時「走位」取景。回到實驗室後,菓子擔也只花一週時間後製課程內容,輸出成有圖案標示重點、插圖解釋操作方法、輔佐文字描述的圖像,才能讓農民望看幾張對照照片、知識插圖就能領悟,也因作圖精美明確,受到農民不少正面回饋。

繼續「擺攤」留下紀錄,讓後輩耕耘果樹產業

不同於常規研究室的師生多專注在學術研究上,菓子擔背後的師生不覺得經營粉專太「不務正業」嗎?江一蘆回應,推廣農業、博得外界關心相當困難,生產與研究都較長期的果樹更是如此,替學生與大眾不斷探尋果樹的樂趣、傳承果樹栽培知識,也才得以讓台灣果樹產業後繼有人,「做這些完全值得」。

蔡錦葉說明,菓子擔的經營,讓學生在校時練習與產業對接、與農民交流、與大眾對話,甚至在研究室內一起學習修圖、美編、企劃活動等,收穫往往比單純讀書更多。想到每位從菓子擔「畢業」的學生,都會是果樹產業的翹楚時,「就會願意多給時間,好好經營它。」