(承上文)昨夜大雨再度侵襲嘉南地區,部分地區情況更緊急到必須停班停課,許多破損屋舍暫蓋的帆布因積水下陷、撐破後整面潰落,雨水傾瀉而下,直接灌進屋內,居民飽受風雨之苦,恐懼與不安與日俱增。

針對重建前的長期安置,社會局反應「多數災民不願集中安置」僅能以補助金因應;但地方基層與民間組織則建言,可在社區裡放置貨櫃屋,快速方便,長者也不必離開熟悉環境。台灣義築協會表示,在受損老屋裝設「木構外架」,形同「老屋防護罩」,最快 3 天即可完工。

離家近、合乎習慣,才是真正的安置

台南市政府社會局社會救助科科長楊瑞美表示,在尊重居民安置意願與確保居住安全之間,社會局始終拉鋸。例如今年楠西地震後,社會局曾媒合附近旅館,也請南水署提供部分宿舍,作為中、長期安置之用;但多數災民認為「太遠了、沒辦法照顧果園」,最終無人入住。即便在偏遠地區另設貨櫃屋,也幾乎乏人問津。

楠西地震災民呂英瑛回應,當時社會局的確提供入住旅館選項,但政府僅能補助部分費用,災民仍需自付差額,加上地點離災區較遠,交通十分不便。社會局雖然貼心安排接駁車,但果農每天清晨 5 點就得到果園忙農事,而且災民也想要緊盯房屋修繕進度才會安心,絕非接駁可以解決。

至於南水署的宿舍雖然距離很近,卻需與其他家庭合住,許多災民因而卻步,後來經過隔間改造,一家人能住在同一空間,目前已有 30 多戶家庭入住。呂英瑛認為,這證明「離家近」並非唯一要素,安置處所能兼顧生活習慣與作息,才能真正發揮安定作用。

她也提到,有些長者原本被家人帶離災區安置,一個月內又搬回受損的家,只因熟悉的鄰里才是生活的支撐。

貨櫃屋即可在地安置,救災不是發錢就好

國發會前副主委曾旭正指出,農村許多家庭仍居住在傳統合院,即使主屋受損,合院空間仍可容納貨櫃屋。如今貨櫃屋改造技術已相當成熟,相關業者也不難尋覓,政府可先動用預備金或民間捐款,採取租用或徵用方式,讓貨櫃屋進入農村緊急安置災民,「至少先讓老人家離開危屋,安心一點」。

這種「原地安置」的好處在於不需離鄉背井,也方便照顧房舍、田園與日常作息。即使沒有合院空間,農村也常能就近找到學校操場、活動中心停車場等空地,只要能接通學校或活動中心的水電並搭配移動式廁所,即可迅速安置。

曾旭正強調,許多民間單位具備高度機動性與愛心資源,但若牽涉到學校或公有地,就需要政府出面協調整合。「政府若只是發補助金,是最省事也最無感的做法。」他認為,八八風災後已證明「集中式安置」存在嚴重問題,應該根據不同災民的需求,提供更有彈性的安置策略。

安置絕非集中管理,需考慮長者生活習慣

九二一大地震受災戶聯盟秘書長黃志翔建議,政府應立即啟動組合屋安置政策,選擇鄰近社區的公有地搭建,兼顧快速、便宜與生活熟悉感。「安置不是叫大家搬到一個大地方集中管理,而是讓每個社區就近設點,讓災民能持續回家看看,也不會被迫脫離原本的生活圈。」特別是這次受災者多為長者,更應考慮他們的生活節奏與習慣。

黃志翔認為,真正的重建不只是把屋頂補好,更要讓人有地方喘息,有信心活下去。他直言,若政府繼續怠惰,災民不只對重建失望,更可能徹底失去對這個國家的信任。

政府只補助不安置,災民難以立足

璞育文教發展協會長期關注台南後壁與周邊農村的長者居住條件,理事長黃雅聖指出,這次風災讓不少年邁住戶的脆弱處境一夕曝露。「本來房子就昏暗,常常連燈都不開,如今『天光敞亮』了,」他調侃,光終於照進屋內,卻是悲劇打開了天窗。

面對災後重建,市府雖提供租金補貼,但黃雅聖表示,農村可租空屋原本就少,房東又多半不願意短租給年長災民。他建議設置「可搬移、可重複使用」的組合屋,地點可彈性選擇,像是學校操場、活動中心或廟埕。

他認為,政府須主動盤點資源、整合廠商與場地,才能有效因應,這同時涉及社會、民政、經發、環保等局處。他批評:「政府的橫向聯繫能力實在太差。」一次風災就是一次教訓,該建立一套 SOP,每次都要修正精進。

「英雄在民間。」黃雅聖感慨,救災現場真正發揮即時動員能力的往往不是中央政府,而是第一時間站出來的在地組織與公民力量。這次中央沒有成立應變中心,彷彿只要發補助金就能解決問題,但高齡災民仍得填寫層層表格,「我們都已經數位化了,政府手上有身分證、有戶籍謄本、有建物登記,這些資料不能整合一下嗎?」

黃雅聖也提醒,民間怒火正盛,如今願意捲起袖子救災,是出於對土地的疼惜,但如果政府持續把災後安置當成例行公事,忽略制度創新與跨單位協作,「這一雙雙捲起的袖子,下一次會揮向哪裡,真的很難說。」

義築創新方案:木構外架做防護罩,快速耐用

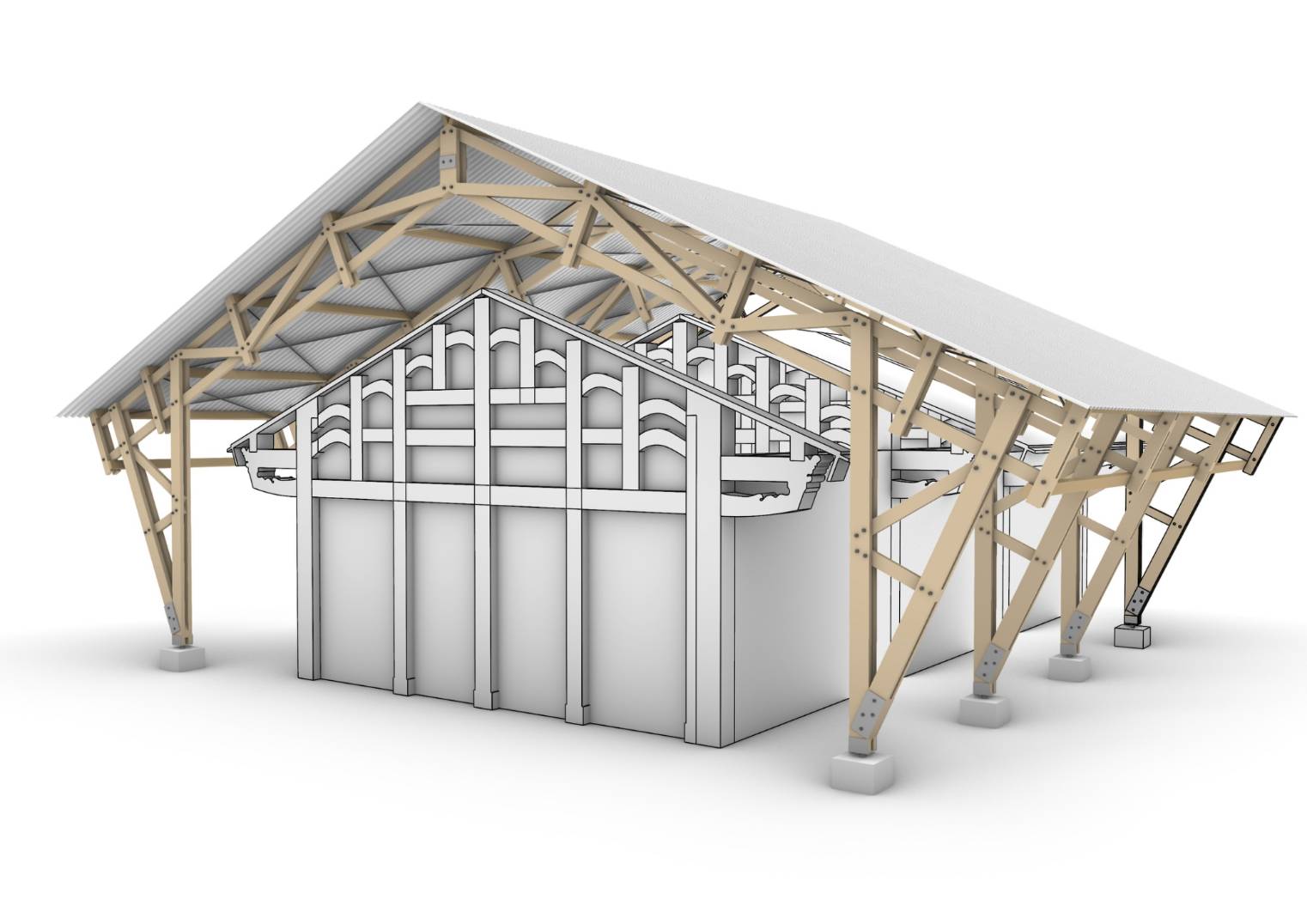

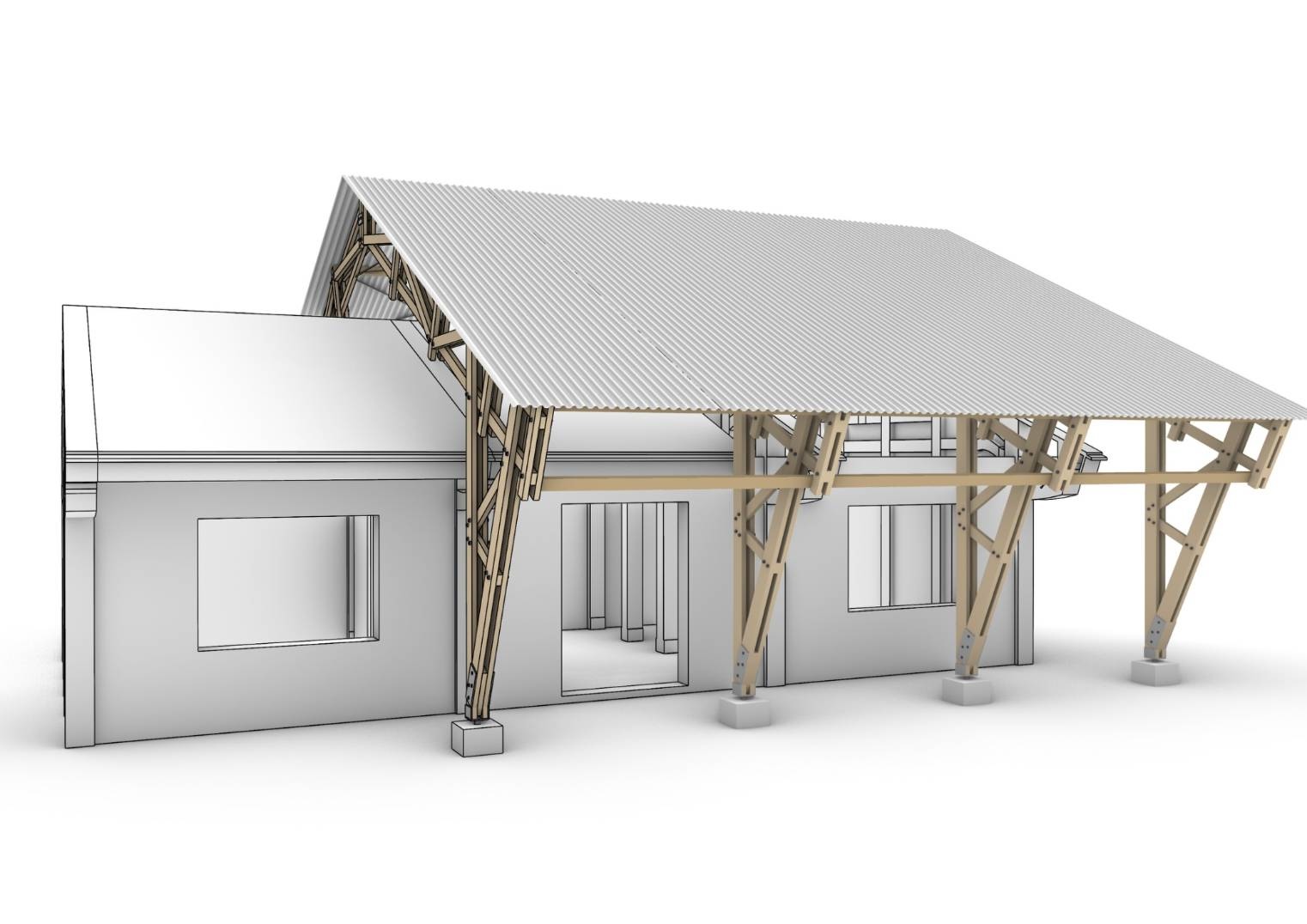

台灣義築協會長年在花東地區進行建築實作,為嘉南地區 2.3 萬戶待修老屋,提出一項環保且具實務可行性的解決方式:在受損老屋外搭建「木構外架」,再以鋼片或竹片等就地取材的建材覆蓋在木構外架頂端,所有結構可拆解、可移動與重複使用,極具彈性與可持續性等特色。

協會執行長簡志明表示,木構外架可以視為「老屋的救災包」或「老屋的防護罩」,由國產材製材廠提供「已鑽孔、裁切」等處理的木材,組裝簡便,甚至無需使用大型機具,只要將新式五金等螺栓系統鎖固即可,志工或以工代賑(註)的工人經過訓練即可上手,不需高難度的木匠榫卯技術。

以協會去年在台東太麻里搭建的經驗為例,十名高職生在兩位老師、兩位助教帶領下,十天完成木構外架搭建,熟練後甚至能縮短至三天,這對於災區常見的極限環境與技術人力短缺尤其重要。

簡志明表示,以社會韌性與防災角度思考,此構架災後是房屋的緊急救災包,作為備而不用的防災物資;平日亦可以作為農村社區集會空間、農機具儲藏棚,甚至有機會作為廟埕前棚架,創造公共空間跟居住形式的多元思考,不至變成額外的木構收納儲藏負擔。

義築協會近日與成功大學建築系、都計系教授們,針對嘉南地區傳統房舍進行修繕討論,希望尋找一個示範點,讓公部門知道此法可行。這不僅是最能回應災區需求的作法,同時也能促進國產材的活用與永續發展。

社會局:貨櫃屋可討論但成本高,安置仍需個案協調

台南市政府社會局社會救助科科長楊瑞美指出,在屋前空間設置組合屋或貨櫃屋的方式「可以討論,但成本很高」。目前社會局已依照屋損程度、居住者的經濟與身心狀況等條件,全面盤點台南市需修繕屋頂的住戶,並依優先順序安排媒合修繕作業。

她表示,這份名單同時也是安置工作的優先順序,「看是依親、還是另行租屋,都要跟災民個別討論」。若災民難以自行尋找住所,也會由社工根據個案狀況提供協助。換言之,目前仍未有具體且即時的安置方案。

對於義築協會提出的「木構外架」臨時防護構想,台南市府表示,凡是有助於災後復原與災民生活安定的作法,市府都樂見其成。社會局也將主動與義築協會聯繫,瞭解該方案的可行性與協作方式。

延伸閱讀:

丹娜絲 0728》嘉南再降豪雨,帆布撐不住,災後臨時安置刻不容緩(災後 22 天)

註:「以工代賑」是指災區重建時,政府或組織提供工作機會,讓災民以勞動換取救助,既能維持生計,也能加快災區復原,避免單純發放現金的依賴問題。