西海岸是全台光電核心區,尤其七股、北門、義竹等四處都是漁電共生案場,但這裡卻是丹娜絲颱風後停電最久的災區。為何光電板無法供電給地方使用?《上下游》調查,現行太陽能系統缺乏儲能或微電網設計,政策制度與電價設計則讓「自發自用」難以實現。當下一個颱風侵襲,該如何避免災難重演?

為什麼災後無風雨時,太陽能光電仍「無能為力」?

許多人好奇,風雨過後陽光滿滿,太陽能板不是正在發電嗎?為什麼滿是光電案場的災區仍持續停電?

答案很簡單──因為現在的太陽能板是把電全送回「大電網」去,就像各地的水要送回自來水廠,在颱風過後,若電線被吹斷、電桿倒塌,該地的大電網就無法運作。而太陽能系統只要感應不到台電訊號,就會啟動「斷開」的保護機制(註 1),導致儘管農漁村有滿滿的光電板,也無法將電送出來。(閱讀電線桿脆弱議題點選這裡)。

怎麼樣才能「把電找回來」?微電網登場

太陽光電發電系統同業公會榮譽理事長鄭博文指出,如果現有的「大電網」可以加上「儲能設備」(如水塔可以存水的概念),就能讓太陽能在停電時也能派上用場。也就是說,平常用大電網的電(自來水),但停電時就可以靠水塔的水(儲能電池)來應急。

不過,如果水塔沒有接水龍頭,一樣派不上用場,因此,除了大電網,還需要搭配「微電網」,亦即,在某些地方準備好「小型的電力系統」──裡面有儲能設備或柴油發電機,一旦大電網失能,這些小系統就會啟動,把電「灌」到某一條線路上,讓線路下的太陽能板重新開始工作。

台電設置五個微電網示範區,目前僅屬示範

據瞭解,台電目前在全台設有五個變電所進行示範,一旦上游線路停電,就能啟動設備,對其中一條饋線「灌入」電壓,讓該線路下的太陽能系統恢復運作,微電網動起來,就能提供用電。不過,這些仍屬示範性質,且丹娜絲風災中,重災區都不在示範區內。

鄭博文也提醒,過去原民會曾在偏鄉部落設置太陽能光電搭配儲能設備,希望推動能源自主,但因長期閒置、缺乏維護,許多系統短短兩年就失效。

能源署研擬「魚塭防災供電」,讓漁電可為地方所用

微電網的概念,也可以運用在漁電共生案場,目前魚塭上的光電板,發電後只能送到全國電網,能源署與台電公司於風災後正研擬,在漁電案場推動「災防韌性」供電模式,亦即,魚塭上架設的光電板,可以送電到光電板下的魚塭,不受停電影響。

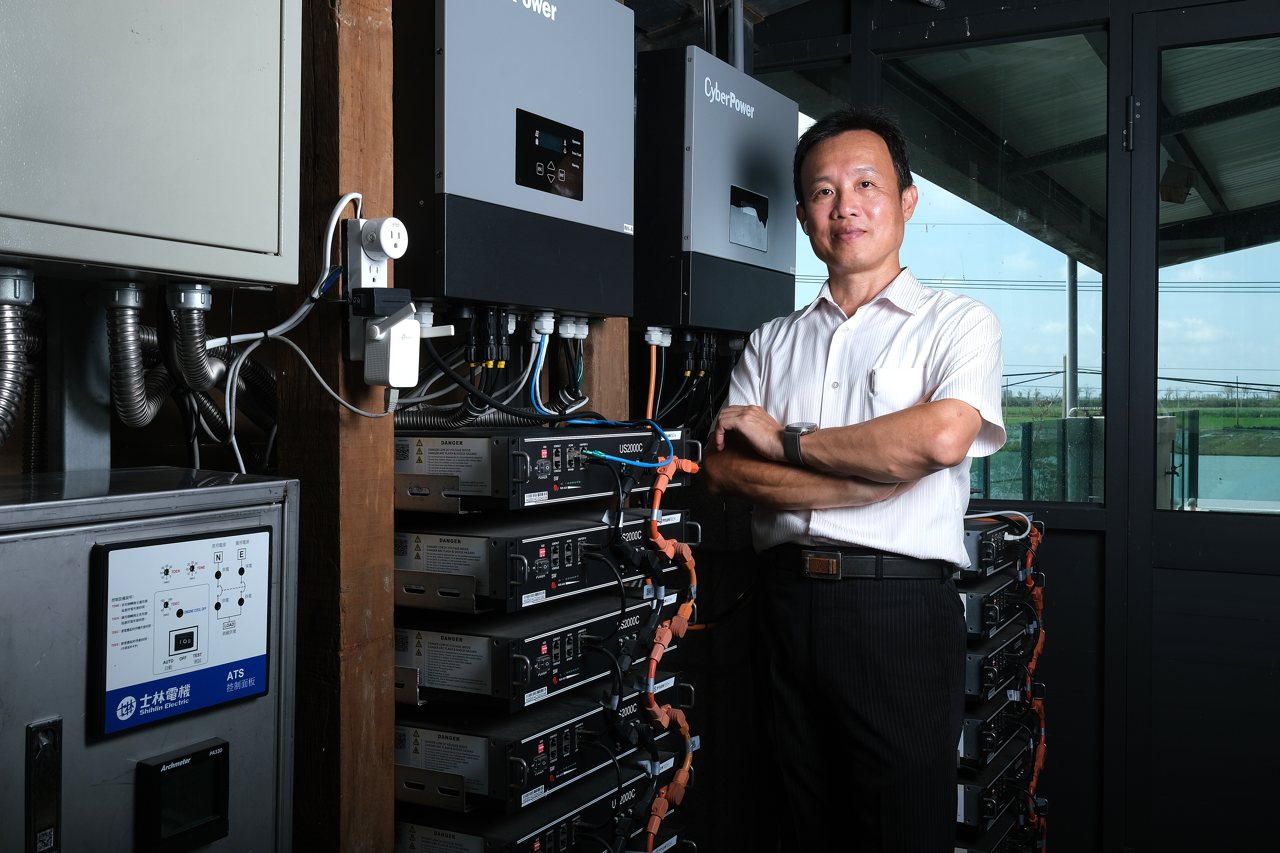

具體作法是在魚塭增設「儲能設備」與「具有通訊功能的柴油發電機」,並調整線路連接方式,同時設置「自動投切開關 (ATS)」。一旦市電中斷,ATS 可自動偵測、切斷與台電線路連接,讓魚塭內的用電設備與光電案場結合,形成微電網,光電板所發的電即可持續維持魚塭設備運作。

能源署補充,發電機的角色是補足電壓與頻率的穩定度,確保灌入的電壓不會閃爍或中斷。換句話說,儲能設備像水塔儲電,發電機像抽水機提供壓力,兩者缺一不可,才能形成真正可用的微電網。

理想願景:「藏電於民」、災時社區自救

能源署強調,相關設備的商業模式已經成熟,皆有廠商提供,不必養殖業者費心操作,換言之,能源自主在技術面的門檻並不高,但真正的關卡有兩個:一、誰來支付儲能系統的費用?二、僅有特定大型案場的儲能電池才能售電給台電。

針對誰來付費,再生能源聯盟副理事長陳秉亨認為,若僅將儲能視為「防災備用」,確實難以負擔成本,但若納入商業模式,就能同時解決費用與韌性兩個問題。

陳秉亨表示,在魚塭或農地光電案場旁建置儲能電池,平時可參與台電的電力交易平台,在傍晚用電高峰、太陽下山後,將白天儲存的綠電賣回給台電,協助穩定電網(註 2)。 且黃昏用電高峰期,儲能設備釋放電力回電網,其售價應較高,能夠幫助業者攤提儲能設備的建置成本。

有了儲能系統後,當災害來臨時,就可無縫切換為防災模式,提供社區緊急用電,達成能源自主。

目前僅有大型案場的儲能設備才能賣電,法規需鬆綁

身為能源業者,睿禾控股董事長陳坤宏也認可這種儲能設備的商業價值,與其設立大型、集中的儲能設施,不如轉變為分散在各個魚塭、農地或社區的小型儲能電池。他建議可從太陽能回饋金中撥出部分款項,作為廠商安裝儲能設備的誘因,共同成就這種「藏電於民」的願景。

然而,依照現有法規,僅有 1000 千瓩以上的大型案場,才能售電給台電。陳坤宏建議,政府先鬆綁此規定,提出明確的政策與技術指引,全面開放廠商出售儲能設備的電力,「我認為在財務上是可行的」,業者會有意願去推動,與地方共同建立兼具日常效益與災時韌性的分散式電網系統。

法規誘因與創新模式:打造農村綠能共生

除了放寬規定、全面允許業者出售儲能設備的電力外,陳坤宏也建議政府推動「電證分離」政策。

他表示,綠電本來就包含「電價+憑證」兩個部分,只是過去只能一起出售。若政府允許分離,電力可留在魚塭、農地或社區當地使用,每度電仍支付 2 元給業者,而憑證則另行出售給需要購買綠能的企業,市場價值約 3 元。如此一來,業者「電+證」合計收入仍可達每度 5 元,與現行躉購價格相當,既能維持財務可行性,又能讓綠能真正惠及在地。

這種模式也有助吸引如台積電等大型企業「認養」社區光電案場,獲得綠電憑證之餘,甚至可能願意分擔重建費用,兼顧企業形象與社區支持。這不僅提升社區面對極端氣候的韌性,更能讓綠能產業在偏鄉農村落實真正的共生,而不只是追求經濟利益。

電費結構需調整,才能「自發自用、餘電上網」

假若不能裝設儲能電池,是否可在各地廣設公民電廠,電力並非進入大電網,而是供應給區域自用?鄭博文指出,國外不少社區型電廠已實現「自發自用、餘電上網」。例如,日本和韓國推動居民合資設立公民電廠,住戶先保留電力供自家使用,剩餘部分再賣回電網,形成兼具經濟效益與能源自主的社區模式。

反觀台灣,我國民生電價平均每度約 2 元,而透過躉購賣電給政府可達 5 元,差價明顯,導致家戶或社區更傾向將電力售出而非自用。換言之,若電價結構與政策不調整,再多光電設施也難真正推動社區與魚塭的能源自主。

BOX:電動車有潛力,能源署:V2L 可行,V2G 持續研議

其實韌性電網不必完全依賴大型設施,連家庭的電動車都可以在關鍵時刻發揮作用。

一輛充滿電的電動車約能儲存 70 度電,而一台電鍋半小時僅耗 0.5 度電。以這次災情為例,台中、彰化未停電地區的電動車若先行充飽電,再開往嘉南地區「放電」,協助災民日常用度,就能成為災後搶修與生活復原的重要支援力量。

此外,電動車若能結合智慧電網,還可釋出車上電力來穩定系統,再補償車主的電費,歐盟已逐步落實「雙向電力管理」的規劃。

能源署指出,電動車的電力至少有兩種應用方式:V2L (Vehicle-to-Load) 和 V2G (Vehicle-to-Grid) 對車外供電。前者是將電動車視為一個大型的行動電源,使用者可以直接從車上插上符合車廠規格的延長線,為電器設備供電。

後者是將電動車的電力回送到台電電網中,概念類似於太陽光電併網發電,但若沒能與台電做好協調,在停電搶修區自行向電網送電,可能會造成維修人員的危險。其次,電池頻繁充放電會影響壽命,車廠對電池的保固政策仍未明確。目前已透過示範計畫,進行相關技術與安全驗證,為未來可能的狀況預作準備。

.jpg)

延伸閱讀:

電網韌性 01》電線桿地下化十年牛步,台電認沿海不可行,但桃園、七股綠能區已地下化

光電韌性脆弱,風災後仍未復電,光電板嚴重扭曲處理棘手,民團呼籲需建立 SOP

註 1:太陽能板產生的是直流電,必須經過「變流器」轉換成交流電,才能送進台電的電網使用。變流器平常會依照台電的電壓與頻率訊號來運作,但只要偵測不到台電的訊號,就會立刻自動斷開。這是一種保護機制,避免在停電時,太陽能板還把電回送到壞掉的電網,導致搶修人員觸電。

註 2:太陽能具有間歇性,只有在白天陽光充足時才能全力發電,午後發電量一路下降,常出現「夜尖峰」不足。因此,白天多餘的電力需要先儲存在儲能設備中,等到太陽下山、發電不足時再釋放出來,以支撐尖峰用電需求。台電目前已建置部分大型儲能設施,並透過電力交易平台向民間購買儲能服務。但若能推動分散式設置,讓儲能直接部署在社區或魚塭旁,不僅能協助平時的電網調度,也能在災害發生時支援地方自救。

就不應該用光電政策啊!在那邊~

你們是綠側不敢公開留言?

禮尚往來:你敢不敢當行政院長?(是說,我也不敢讓你這種不顧脈絡又情緒化的人當就是…)

#小圓優質台灣外送茶

#小圓優質北部外送茶

#小圓優質中部外送茶

#小圓優質南部外送茶

小圓のLineID:f3305