光復災後第 15 天,馬太鞍溪上游山體崩塌,仍有 2 億立方土石隨時可能沖刷,而下游也有超過千萬立方淤積,未來光復居民是否能夠安居?水利署表示,2027 年前將完成河川疏浚及超級堤防計畫。不過上游坍方影響將長達 20 年,仍需隨時監控水位,發佈預警、推演撤離計畫。

根據《災害防治法》,地方政府應進行撤離計畫,但若地方政府不能或無法執行時,可由中央政府直接或協調相關單位(如國軍、警政、消防等)來進行撤離。專家提醒,中央與地方必須盡速推演與實地演練,釐清權責,才能在下一場豪雨前把風險降到最低。

.jpg)

水利署:2026 年底,馬太鞍溪清淤成「深水槽」,容納百年洪水

馬太鞍溪下游整治為水利署職掌,水利署長林元鵬表示,馬太鞍溪在馬鞍溪橋上游約 3 公里至下游約 5 公里範圍內,河道淤積的土方量已超過 1,000 萬立方公尺。水利署規劃在明年底前清疏 600 萬立方公尺,但因為因為清出的土方沒有堆置與去化的空間,導致清淤量能受限。

清淤完成後,馬太鞍溪將形成一條約 150 公尺寬、5 公尺深的主河槽,可以引導水流在河槽內行進。林元鵬強調,這樣的「深水槽」可容納百年洪水頻率的水量,目的在維持河道穩定、保護兩側堤防安全。

三階段堤防:目前臨時土堤,2026 年強化為混凝土「復健堤防」,2027年底「超級堤防」

在「深水槽」完成之前,目前水利署已在馬太鞍溪右岸設置 2,860 公尺長的「臨時土堤」,堤體寬 10 公尺、高 5 公尺,外側再以太空包與鼎塊堡加強防護。

林元鵬接著表示,2026 年 4 月前將完工的「復建堤防」,是用混凝土構造包覆現有的臨時土堤。其基礎將深入地底 4 公尺,上方再以混凝土包覆 4 公尺,形成總高 8 公尺的堅固堤體。他評估,復建堤防完工後,可抵禦 500 毫米(相當於「豪大雨」等級) 的降雨量。

更長遠的目標是建設「超級堤防」,預計 2027 年底完工。它將在復建堤防的基礎上向後延伸約 50 公尺,增加堤體厚度與穩定性。水利署並計畫在距主堤 200 公尺外,再設一道 3 公尺高的導流牆,作為第二道防線。若主堤發生溢堤,導流牆可將洪水引向下游花蓮溪,避免災水進入光復市區。

在清淤完成前,仍需推演撤離計畫,預警線設在水位 1 公尺

然而,因目前河道淤積仍嚴重,加上臨時堤防結構不若永久堤防穩固,花蓮又存在地震等不確定因素,居民安全成為首要任務,水利署必須設定水位警示,以確保安全。

林元鵬表示,依中央氣象署定義,「豪雨」是單日累積 200 毫米降雨,當遇到持續降雨時,水利署若監測到河水水位上升至堤防 1 公尺處、且洪峰沒有消退跡象時,就會提前發出撤離警示。

林元鵬強調,雖然 1 公尺水位仍屬安全範圍,但水位若持續上升至 3 公尺(屬危險區段),最快可能只需兩小時,因此提前警報是為了爭取撤離時間。

同時,中央協調所已著手討論撤離計畫,預定在救災與復原工作告一段落後,先進行圖上兵棋推演,熟悉撤離路線與分工,接著將辦理實地演練。總協調官季連成強調「該撤的會撤、該發的警報會發」,並呼籲所有災民確實配合。

山區仍有 2 億立方土石待下滑,影響恐長達 20 年

不過,即使馬太鞍溪下游能順利清淤、建立超級堤防,上游山區的土石狀況也極為嚴峻,且隨時都可能沖刷下來。

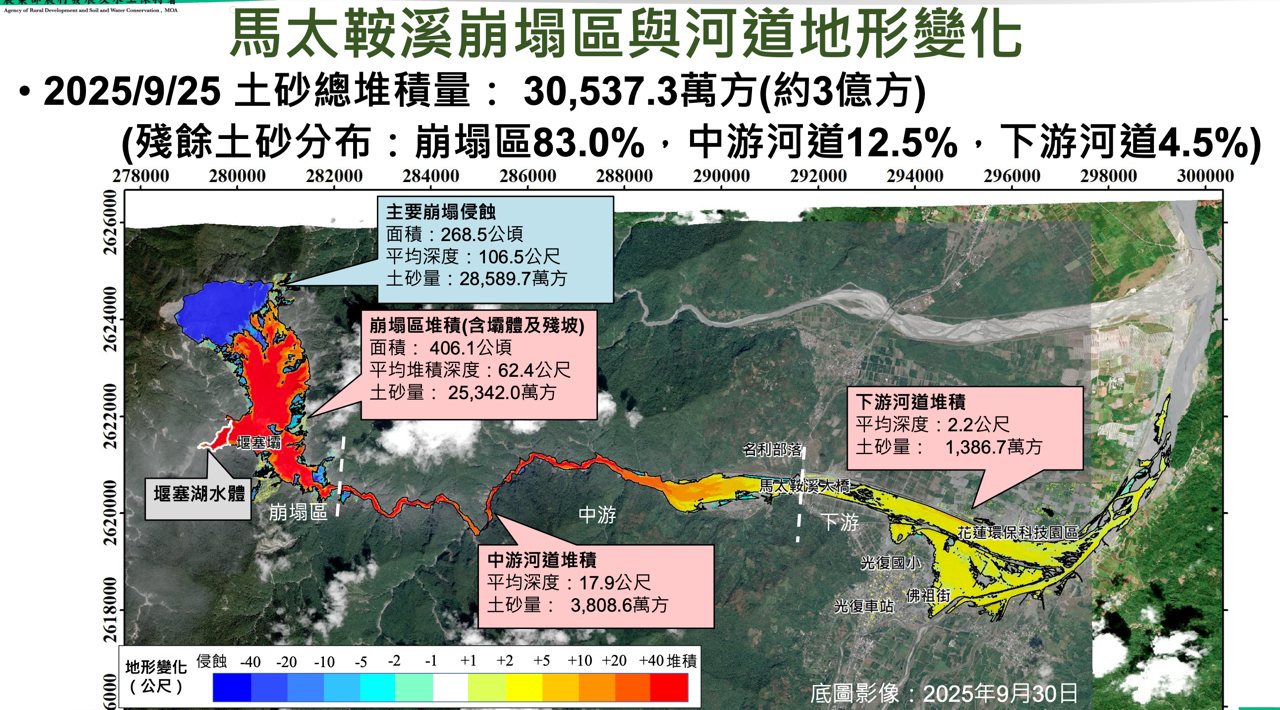

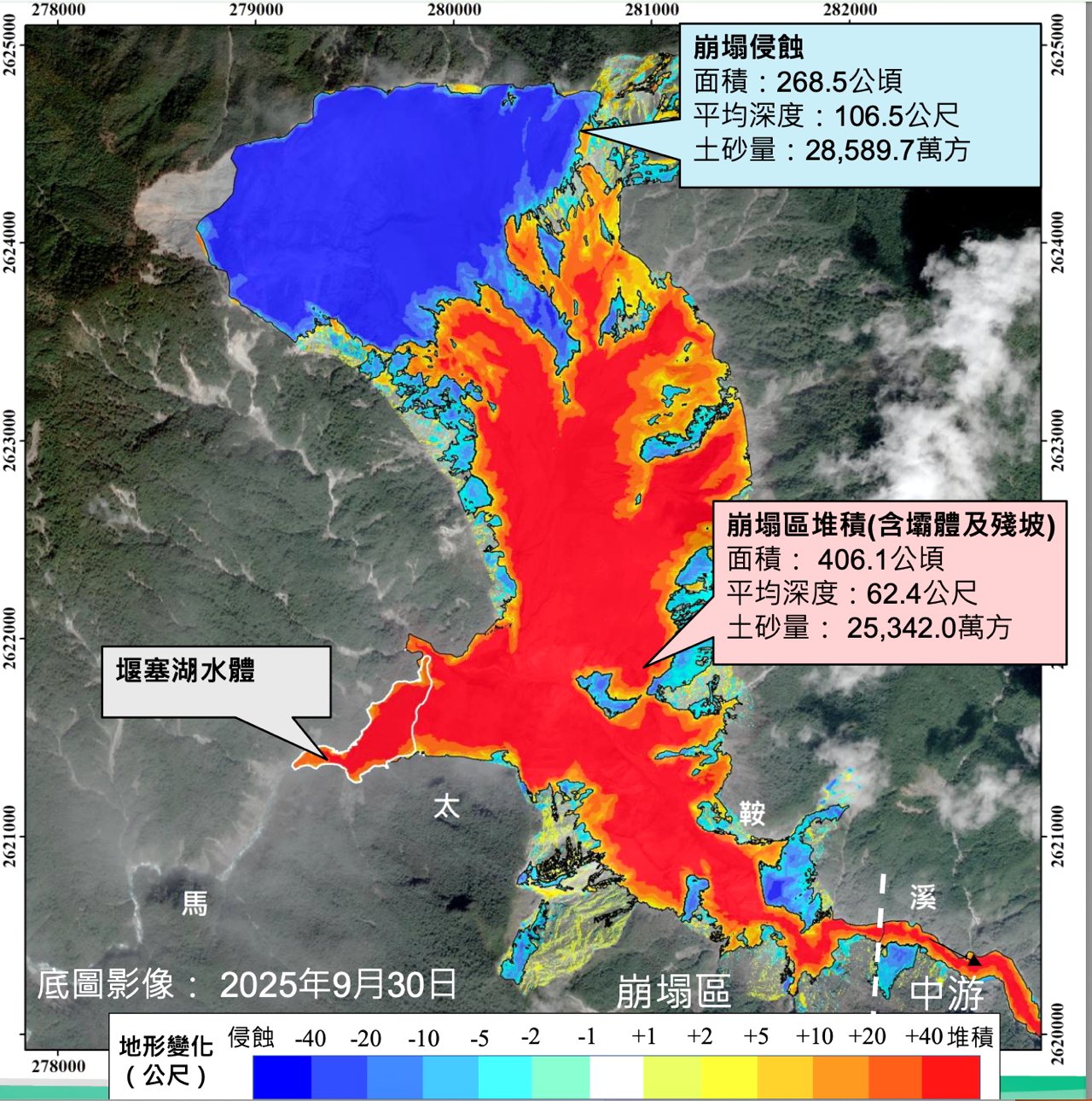

林保署花蓮分署長黃群策表示,這次造成下游衝擊的主要土方,源於今年 7 月 21 日豪大雨發生大規模山體崩塌,共計約有 500 公頃的土石量,其中包括原有的 300 公頃與新增的 200 公頃。

這場崩塌導致河道被堵塞,在上游形成了巨大的堰塞湖。目前估計,堰塞湖的壩體(土石堆積)還約有 1.2 億立方的土砂殘留,此外,山頂也有將近 1 億立方的土方仍未下滑,也就是說,山區現存的土石量約有 2 億立方。

黃群策坦言,不敢保證這些土方的穩定性,它們隨時可能下滑,並反覆造成河道的堵塞。他也提到,根據專家評估,這類大規模土石崩塌的影響期相當長,可能需要 10 年到 20 年才能完全沖刷。由於堰塞湖潰決的風險極大,林保署現在最擔憂的是壩體殘存的 1.2 億立方的土方,可能反覆發生崩塌,再次阻塞河道、成為新的堰塞湖。

面對如此巨大的土石量,黃群策表示,專家學者正在評估是否可以增加溢流口的寬度,讓水流帶著壩體殘存的 1.2 億土方 「慢慢地、穩定地」 下滑,這樣就不會因為堰塞體潰壩而導致所有土方一次性衝下,造成河道災難性堵塞。目前深山特遣隊已經前往探查災後機具前往壩體的可行性,並帶回第一手資料,後續將於 10 月 9 日召開後續處理方案研商會議進一步探討。

不過黃群策也坦言,目前仍在探查前往山上崩塌處的可行性,且時間也無法預估。換言之,山上的 2 億立方土石仍是光復鄉很大的隱憂。

李鴻源:若再遇豪雨,可能發生局部性淹水,但最大危機應已解除

前任內政部長、國立台灣大學土木工程系退休教授李鴻源認為,若再有 200 公釐雨量,馬太鞍溪河道尚且不至於發生改道,但 3、400 公釐或有可能,不過水利署既然已經完成臨時堤防,李鴻源認為兩個禮拜內暫時無須擔心。

有關水利署預計興建的超級堤防,李鴻源認為是一個不錯的提議,「至少是目前沒有辦法中的辦法」,至於近期若有豪雨,撤離風險跟範圍如何評估,李鴻源認為,水量最大的堰塞湖已解除,短時間內若有豪大雨,應該也是局部性淹水。

單信瑜:河床墊高水利署須警戒水位,中央與地方應盡早演練合作撤離

陽明交通大學土木工程系副教授、防災專家單信瑜的看法則傾向於保守謹慎,他認為目前馬太鞍溪河床已被墊高,突然一個颱風來襲或外圍環流影響就可能達到 200 公厘雨量,風險不可小覷,水利署應該確實做好發布河川水位警戒,到達該撤離的時候就必須馬上撤離,人身安全為第一優先。

單信瑜建議,光復周邊臨時堆置的土方應確保安全,例如使用鼎型塊固定,其次目前道路兩旁堆積的淤泥若因豪大雨沖刷至道路,若善用機具作業,清除不會太大困難,可宣導請民眾大雨期間暫勿出門。

單信瑜提醒,過去水利署僅有發布水位警戒,但未與地方政府合作執行過撤離經驗,中央單位跟地方政府應盡早協調、演練相關工作。

中央地方難攜手,災防誰可拍板?

兩位專家均認為,光復鄉面對的災難嚴峻,有必要時需執行撤離,但因撤離規模大,需中央地方協力才能完成。根據《災害防治法》第 24 條,撤離的權責應由地方政府執行,但同法第 3 條也規定,若災害區域涉及海域、跨越兩個以上行政區,或災情重大且直轄市、縣(市)政府無法因應時,中央可協調及處理。

《災防法》第 13 條也載明,中央在重大災害應變時設置災害應變中心,並由行政院長擔任召集人。行政院得視災情需要設置前進協調所整合救災資源、協助地方政府,然而從本次災害撤離及救災經驗來看,花蓮縣府與中央不但未能攜手,甚至意見相左,面對隨時需要的撤離應變,該如何保障居民免於受災?是未來防災最重要的關鍵。

收容人數一夕「減半」,打擊縣府資訊信任度

昨(7)日花蓮縣府通報,大進國小仍收容 177 人、虎爺溫泉 169 人。不過今日縣府公布最新數據,兩處人數分別降為 85 人與 71 人,兩個最大的收容中心一夕之間減少 190 人。如此劇烈變化引發外界關切:「消失的災民」去了哪裡?

記者進一步詢問花蓮縣政府行政暨研考處處長陳建村,但他拒絕回應。然而,衛福部隨後公布的數據卻與前一日相近:大進國小仍有 176 人,虎爺溫泉為 175 人。

記者實地走訪兩處收容中心,雖部分教室無法入內,但就可進入區域初步清點,大進國小內約有 96 張床位;而虎爺溫泉地下室住民狀況與前日相仿。虎爺溫泉也證實,截至今日早晨,現場仍有 177 名災民入住。相較之下,縣府公布的人數顯然與現場及中央資料不符。

外界憂心,若縣府為了「美化數據」而貿然下修收容人數,不僅可能掩蓋災後安置的真實狀況,也將更進一步削弱災民對地方政府的信任。

.jpg)

馬太鞍堰塞湖災情系列報導,請點選這裡