6 百萬噸泥沙覆蓋農田,讓光復災區復耕成為艱難工程。《上下游》掌握,多位專家學者皆建議不需將泥沙移走,而是「就地重劃」,重新拉設水路與節能滴灌系統,改種低耗水、高經濟價值作物,盡快讓農民重返田間。

這種「原地轉型」的思路,兼顧了時間成本與產業調整,但除需農業部認可,也需面對如何整合地主意見、誰來主導規劃、以及民宅周邊泥沙若不清除要如何安居等現實挑戰。這也揭示,災後重建不只是技術復原,更是治理、協調與信任的考驗。

泥沙覆田 400 公頃,農業部找專家調查復耕方案

光復有將近 400 公頃農地被高達 6 百萬噸溢流泥沙覆蓋,清除成本恐為天文數字。先前《上下游》採訪土壤學者,專家幾乎都反對全面移除土方,但對如何復耕則各有不同意見。《上下游》掌握,農業部以花蓮改良場為主導單位,已聘請十位土壤專家前往光復進行勘查,並與農民代表討論,預估將提出具體的復耕建議。

據瞭解,農業部長陳駿季、農田水利署署長蔡昇甫及農糧署高層也將於 11 日再與土壤專家在光復會面,共商農地復耕大計。

陳尊賢:淤泥農土無安全疑慮,但垃圾要清走

《上下游》於 8 日晚間與台大農化系特聘教授陳尊賢、農試所農化組前研究員郭鴻裕及中興大學土壤環境科學系退休副教授黃裕銘在花蓮會面,請教光復農地解方。

陳尊賢表示,根據他行前收集的資料,大平村附近水稻田淹沒區恐超過一、兩公尺,而佛祖街、保安寺附近,按照新聞畫面來看,淹沒了兩、三公尺高的深泥坋粒,且部分地區有垃圾堆積或散雜,他建議將垃圾盡量清除移走。

至於鉻鎳等重金屬,由於花東蛇紋岩的鉻鎳濃度達 300-500 ppm,背景值本來就很高,且就他的理解,環境部和農糧署已檢測分析,證明農土沒有安全疑慮。

郭鴻裕、黃裕銘、陳尊賢討論光復農地解方。.jpg)

陳尊賢:不要移除所有泥沙,可「就地重劃」、供水供肥儘快復耕

「因為移除成本太高,且沒有掩埋去處,建議不要移除所有泥沙」,陳尊賢認為應該「就地重劃地籍」,由政府提供水源及灌溉系統,且在表土添加化學肥料與大量堆肥,除有利土壤團粒結構穩定、讓有機碳充足,保水保肥能力增加,也可以儘早讓農民耕種旱作或蔬菜,解決民生及產業問題。

陳尊賢也建議,為避免大量沙土乾燥後造成揚塵,需在公有地種植防風林來保護耕作區。整體復耕流程應先進行土地重劃,劃分公私有地並確定道路、防風林等公設區塊,隨後由農水署拉設灌溉管路。

郭鴻裕:地塊需稍作拉平,屋舍周圍污土清運

郭鴻裕也認為,大動土方不僅成本極高,時間上也非農民可以難以負荷。在土地整治方面,雖然不建議整體搬遷土方,但有數個區域必須優先處理。

郭鴻裕建議,將泥沙堆積過高的地塊稍作拉平,並利用專業機具如「篩石機」來篩除大塊石頭。更急迫的是,農舍周邊的農地土層已堆積得比房子還高,必須將房舍四周的土先行挖走,確保居民能夠恢復居住條件。這些挖出的土方與石頭並非廢棄物,可被用來修築堤防、道路基背,或採「挖高補低」的方式均勻填補低窪處。

郭鴻裕表示,泥沙沉積物若管理得當,有望將當地原本較淺(約 30 公分)的耕作土層加深,提高生產力;不過也要留意沉積的沙土可能在表土下 20 至 30 公分處形成「鐵錳層硬盤」,未來可能需要每十年大幅翻動一次,以免影響作物根系穿透。

郭鴻裕:滴灌重劃,轉作高價旱作,要讓農民參與討論

在水利系統與耕作方式的選擇上,郭鴻裕提到,由於現況農地缺乏傳統水稻所需的隔水層(犁底層),且水源不足以供傳統淹灌使用,因此暫時不適合種植水稻。他認為過渡期(可能需兩至三年)應轉型為旱作或高經濟價值作物,並採用能節約用水的滴灌溉系統來提供「救命水」。

復耕作物方面,郭鴻裕建議選擇低養分需求、耐旱或高市場價值的品種,包括大豆、黑豆、花生、西瓜、地瓜、蘆筍等,預期農民的收入將可高於傳統稻作。

郭鴻裕也提到,花蓮長年來沒有具代表性的農作物,既然是觀光大縣,應該推動像蘆筍等高價作物,結合當地餐廳,強調來花蓮才吃得到。只要這類作物可以賺到錢,就會吸引青年回流。「整體來說,是可以讓農地現代化和提高農民收入的轉型契機。」

郭鴻裕強調,在推動任何轉型計畫時,最重要的是政府必須給予當地農民充分的發言與討論機會,傾聽他們對於改種作物、勞動力限制及生活安置等方面的考量,因為農民才是最終付出勞力、將土地恢復生機的主體。

黃裕銘:土層變深,「老天幫忙」成契機

黃裕銘則指出,光復地區的排水系統原本就不安全,雨季時地下水位常升高,導致農田積水。從土壤剖面觀察可知,該區域歷來就容易淹水,兩年前佛祖街一帶也曾出現類似情況。

他也提到,當地農地的土層原本相當淺,這次災後反而因土石淤積「墊高了地勢」,意外改善了低窪問題。若能趁整地時將耕作層恢復至 30 公分以上(一般作物根系不會超過 30 公分),不僅可提升排水與耕作條件,也有助於未來提高土地的生產力。

滴灌設備耗電,重力滴灌免吃電

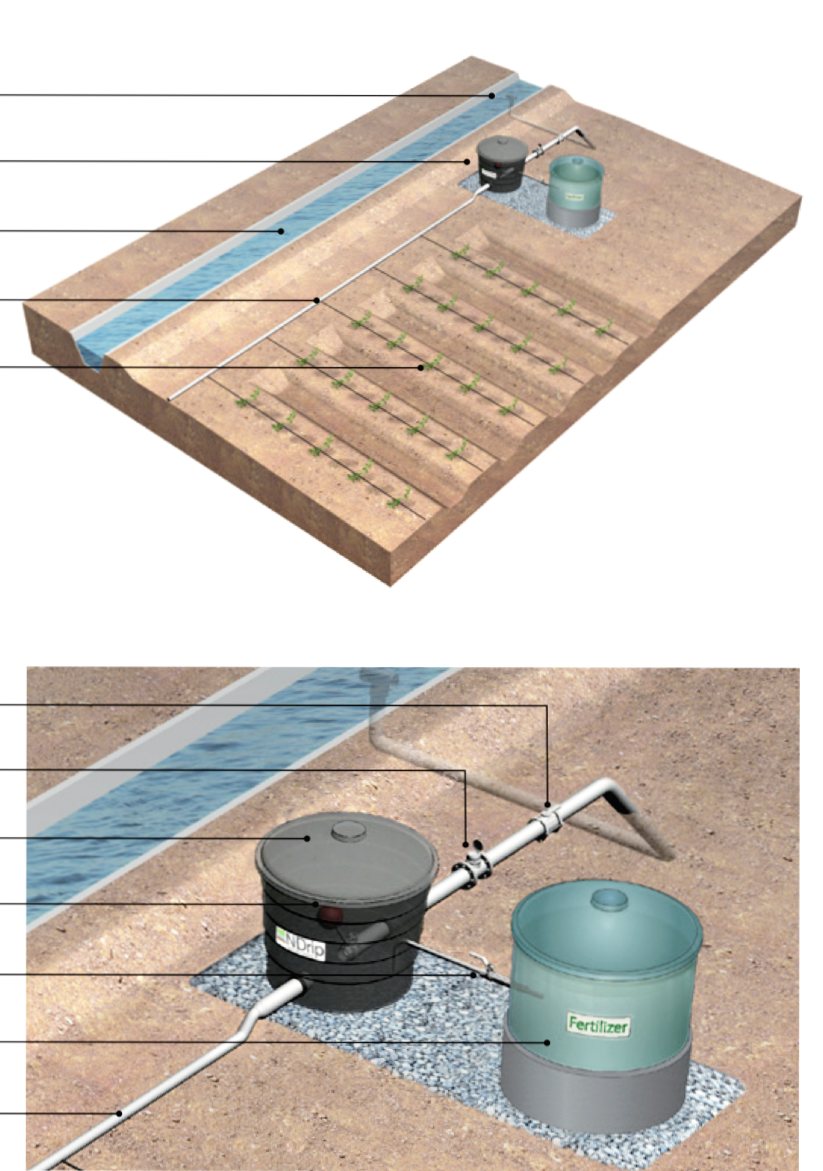

郭鴻裕提到的滴灌系統,台灣已有不少農民使用,但都需要電力抽水,變成農民的負擔。N-Drip 是來自以色列的農企業,專攻「重力滴灌」。創辦人 Uri shani 指出,現有滴灌系統必須耗費電力、加壓,才能輸送水分,「能源」成為應用時最高成本。

台灣的電費已是全球名列前茅的低廉,但滴灌耗費的電力成本依然驚人。農試所農業化學組副研究員江志峰透露,農試所內有一公頃的滴灌試驗田,每年收到的電費帳單加總,高達六位數。

N-Drip 利用「地心引力」滴灌,只要源頭出水的地方比較高,就可以轉換成動能,讓水自然滴灌於農田,省去能源成本,且無論土地面積大小,都可以使用。Uri shani 說明,此系統已建置 8 年,可省水 60%,耕種的用肥效率也會增加、化肥用量減少。以水稻為例,產量平均提高兩成,且排放的甲烷也可降低 90%。

N-Drip 今年受 Google 公司委託,於台灣彰化試驗重力滴灌系統,試驗面積約 24 公頃,結果顯示,節水 57%、平均產量增加 5.4%。《上下游》實際詢問試驗農戶,有農民表示產量增加 30 %以上,但種植狀況與氣溫等天候因素也有關,需長期試驗才能更準確,目前最有感的差別則是抽水電費、油費節省一半以上。

土壤專家建議,光復可嘗試重力滴灌系統

重力滴灌雖不需電力,但應用上仍有其條件。Uri shani 表示,部分滴灌公司的管路容易發生堵塞,N-Drip 的管路為螺旋形,導流時會加速,並以旋轉水流帶走雜質,每公頃有 4.1 萬個滴水口,但重力滴灌成敗的關鍵在於地面是否平整,一旦地面有高度落差,水流的速度改變,滴灌效果便會打折。

目前重力滴灌系統已應用於菲律賓「旱稻」,因為必須鋪設大量管線,最大成本便在於硬體。 Uri shani 表示,第一年的建置費用最高,且全部資材都是自以色列進口,換算下來,平均每公頃至少需台幣 10 萬元。

郭鴻裕相當推薦光復農地建置滴灌設施,輔導農民轉作高經濟價值作物。從現實來看,被掩埋的不只農地,還有農地上的所有硬體設施,包含電線、管線等,毋需能源的重力滴灌似乎是理想的選項。

重力滴灌理論可行,但需持續輔導陪伴

不過光復農民已失去了身家財產,還要擠出 9 至 10 萬元投資滴灌系統,值得嗎?郭鴻裕認為,政府可用補助或低利貸款的方式,提供重建的資金,若種植高經濟價值作物,可加速回收成本、增加收力。

江志峰以水稻收益推估,每分地一年淨利 4000 元,面積越大、總收入也會提高,每公頃年淨利 4 萬元,等於 2.5 年就可回收重力滴灌成本,「理論上可行」。

江志峰與其他專家看法一致,認為光復地區現況不宜種植水稻,建議農民應利用滴灌轉種旱作或高經濟作物。但在推動轉型時,需要考慮到原本慣行大面積種植水稻的高齡農民,可能會覺得改種需要較多勞力的旱作或高經濟作物「很困難」,因此重建過程,農民最需要的是持續的陪伴和輔導。

延伸閱讀:

馬太鞍 1003》多年養地全毀,400公頃耕地遭污泥覆蓋,數年無法復耕(Day 11)

馬太鞍堰塞湖災情系列報導,請點選這裡

.jpg)

專家講的怎麼能信,要相信國冥黨說的派直升機運人上去清,然後塌方了人被埋再蓋慰靈紀念碑就好了

找土方場出土到別地就行了。

這種土…一定得移動才不會有問題。

那是某人俗稱駕崩(捨壽往生)會出現的自然現象…你們可参究花蓮港天宮。