溪口鄉是嘉義縣面積最小的鄉鎮,陳梧桐在溪口南邊的崙尾長大。40年後,他成了事業有成的董事長,家鄉則從蓬勃蘆筍之鄉成了人口老化,連小學都招生困難。

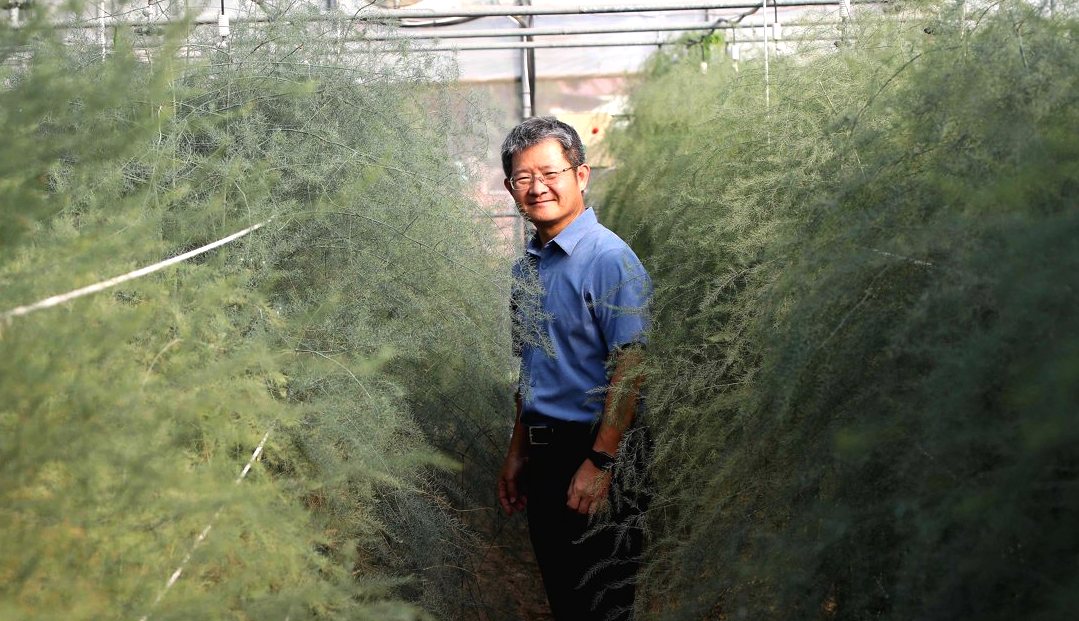

5年前,陳梧桐以經商長才,為溪口打造社會企業,以蘆筍成為故鄉翻身的DNA。他蹲低種田、參與地方獅子陣,逐漸取得農民接納。陳梧桐說,「創生比創業更困難」,必須真正走入社區、積累足夠的信任資本,才能創造改變的契機。

生意子歹生,崙尾超級阿嬤與創業家孫子

陳梧桐的老家在當地稱為「崙尾庄」,他自嘲為第一代隔代教養的留守兒童。五十多年前,因家裡經商失敗及父母離異,五歲的陳梧桐被送回溪口鄉下,與阿嬤相依為命。國中後,他便外出求學,一路讀到赴美留學,回台創辦專業電話行銷與客服公司,員工數以百計,成了事業有成的董事長。

離鄉 40年後再返鄉,則是他給自己為重振故鄉二度創業的挑戰。2020年,他擔任勞動部旗下計畫的諮詢委員,負責輔導嘉義地區,趁此機會回到崙尾庄,與童年玩伴聊天才發現,整個庄頭只剩下老人,田地日漸荒蕪,五、六十歲已是本村的年輕人,連小學幾乎找不到新生,面臨關閉危機。

他根據商業本能思索,「凋敝的核心問題在產業」,而在地的產業只有農業。三分地種水稻的收入不到十萬,年輕人怎敢回鄉,更遑論娶妻生子?

企業家發心動念,以蘆筍為發展DNA

陳梧桐在美國留學時與慈濟結緣,受到證嚴法師名言「菩薩道在人群中行」的影響,他也樂於參與社會公益。當他看到滋養他的故鄉面臨凋敝危機時,他生起念頭,是否能做些什麼來提升農業產值?他認為,必須要有高附加價值作物,才可以帶動產業的潛力,「蘆筍」開始進入他的腦海。

1970年代,台灣的蘆筍種植面積逼近兩萬公頃,為台灣帶來豐厚外匯收入,在陳梧桐的童年時光,溪口的每個角落都有蘆筍田。隨著人工成本上升無法與國際競爭,蘆筍的種植面積日漸萎縮,如今僅在彰化、嘉義、台南沿海稍有種植。

陳梧桐請教專家,發現蘆筍是一種地中海作物,需要陽光跟排水良好,而溪口的砂質土壤適合種植這種作物。再者,蘆筍富含蛋白質、礦物質、維生素,根據他過去在生技產業的經驗,蘆筍在加工成為生技產品方面擁有極大的潛力。

企業家鼓吹轉作,結果卻被嗆小看農業

要重新發展蘆筍,第一步就是建立技術團隊。他一開始在自家土地上興建40坪的示範溫室,並邀請嘉義大學和農業改良場提供技術支援,也提出加碼收購來吸引農民參與種植。但農民一聽到陳梧桐鼓吹種植蘆筍時,紛紛後退並表示只想再觀望。

蘆筍是一種十分嬌貴的作物,雖然價格很好,但對於普遍高齡化的勞動力來說,蘆筍需長期趴在土堆工作,並不符合大部分農村的老年勞工的需求,當地農友不客氣地評價道:「你才蓋了40坪的溫室,就想要教我們怎麼做農業嗎?」實在太小看農業的種種艱辛。

陳梧桐坦承自己當初「太天真了」,一下子就要求大家改變作物與種植方式,結果大部分人以冷漠回應,甚至質疑他賺到一點錢就回來沽名釣譽,或是為了選村長而炒作說大話。

生鮮蘆筍銷售利潤回歸農民,邊角料開發生技產品

為了取信於居民,第二年他成立了「崙禾社會企業股份有限公司」,開始從收購溪口、北港、新港的蘆筍做起,將生鮮的蘆筍銷售給北高及台中的飯店和餐廳,大部分利潤都讓給農民,他則利用原本不具販售價值的粗莖、外皮等邊角料來開發生技產品。

他也委託研究機構對蘆筍進行研究,開發出一系列機能性產品,包括蘆筍蛋白飲品、纖維凍和保健食品禮盒。他自己的團隊也投入種植三分蘆筍田,看到陳梧桐每週三、四天,都搭高鐵從高雄通勤回溪口奔走。村裡人眼見為憑,村莊風向改變,漸漸相信陳梧桐是玩真的。

「創生比創業更難」,陪伴與參與很重要

從回鄉成立協會、設立公司,再到研發產品、開發市場,三年後崙禾社企終於開始被看見。在2023年,崙禾社企獲得尤努斯社會企業獎,同年國發基金來訪,開啟了綠色通道,投資300萬,崙禾社企成為嘉義唯一獲得國發基金注資入股的社會企業,更有機會登錄創櫃版。

陳梧桐坦言,直到去年,創業的第四年,營運損益仍在小虧狀態,但終於獲得了地方的信任,他覺得這才是好的開始。

隨著陳梧桐成立社企投入地方創生,他的業務範圍越來越廣,原來早在10年前陳梧桐便開始籌組協會傳承竹編工藝,後來更重建當地的傳統獅陣「簳仔獅」,如今也將農業向下扎根,在溪口國中捐贈一座溫室,讓國中生能有機會接觸農業,培養興趣。如今,即使是神明的事務,都要他幫忙,由他擔任大廟管委會主任委員。

他表示,「創生比創業更難」,因為做生意可以在商言商,但要真正改變一個地方,並讓地方認同你,則需要很長的時間才能建立信任,在農村不僅僅創業,更多時間必須花在陪伴與參與上。

翁章梁:企業家回饋鄉里不稀罕,缺的是身體力行的有心人

11月1日,崙禾社企舉辦第一屆崙尾文化節,除了推廣蘆筍加工產業的成果外,也展現了這五年間崙尾庄的傳統獅陣復興。特別前來站台的縣長翁章梁表示,企業家事業有成回饋鄉里並不稀奇,但像陳梧桐這樣自己親自跳下來做的卻非常罕見。

翁章梁坦言,這過程會遇到許多挫折與困難,他一度認為陳梧桐無法堅持,幸好展現曙光,翁章梁認為,陳梧桐為地方繪製的藍圖,經過五年耕耘如今才逐漸浮現雛型。

.jpg)

創生觀點:商業很快,創生卻緩慢,因為需要陪伴與信任

許博珽是國發會地方創生南區輔導中心的專案經理,他分析,地方創生商業模式的建立,有別於傳統模式,最大的不同在於,需要與地方培養足夠的信任,並將信任視為一種無形資產,逐步討論與調整才能形成。

許博珽認為,雖然現在不少企業會尋找地方相關的ESG項目合作,但陳梧桐會親自走進社區,用心傾聽,並且在創生的過程中持續陪伴地方成長,「崙禾社企是很獨特的案例。」。

採訪後記:走進人群就是菩薩道,陳梧桐把小愛化為大愛

現在崙禾社企在溪口的辦公室,正是陳梧桐成長的三合院。受訪時,他站在廚房的大灶旁,靜靜講述50年前阿嬤如何一個人與憨孫相依為命。阿嬤如同真人版的「超級阿嬤」,在後院種植各式蔬果,四季皆有不同的水果和甘蔗作為零食。日子雖然簡約,但生活裡樣樣不缺。

阿嬤也一手代替父親操勞管教,孩子闖禍時,自然也少不了挨打。因為從竹掃把裡抽出竹籐,就是一頓「竹筍炒肉絲」。隨後,陳梧桐離鄉求學並出國讀書,阿嬤獨自一人生活在三合院中數十年。某次回家探望,看到阿嬤一個人吃冷掉的隔夜飯配醬油,他心中不由得一陣心酸。

.jpg)

等到他事業穩定稍有餘裕時,阿嬤已經離世,這讓他心中充滿遺憾。因此在2012年應邀擔任社區理事長後,第一件事便是加強對高齡者的陪伴。然而對他而言,投入地方創生或推廣蘆筍加值計畫,是希望能讓更多年輕人有機會留在故鄉陪伴老人家。

記者提問,是否在溪口的創業,也是想彌補當年不在阿嬤身邊的遺憾?陳梧桐強調,回來服務的動機不僅因對阿嬤的虧欠,更受到證嚴法師的感召,「哪裡有苦難,就應該前往,度自己、度他人就是一種修行,就是在走菩薩道。」

在採訪的最後,他舉起雙手,滿懷感恩地說:「所以,我要感謝所有人給我服務的機會。」