從中科二林園區、高雄新園農場,到工業局預定開發的外埔產業園區,平坦廣大的台糖農地,在經濟掛帥的思考下,儼然成為工業區的提款機,政治大學地政系教授徐世榮批評,台糖接收日治時期優良農地,卻「公不公、民不民」,最大股東是經濟部,面對工業要地自然矮一截。他認為,台糖地應收歸國有,同時儘快擬出國土規劃、檢討閒置工業區,才有機會挽救良田一再流失的命運。

台糖地位處優良農業區,開發工業恐破壞地景

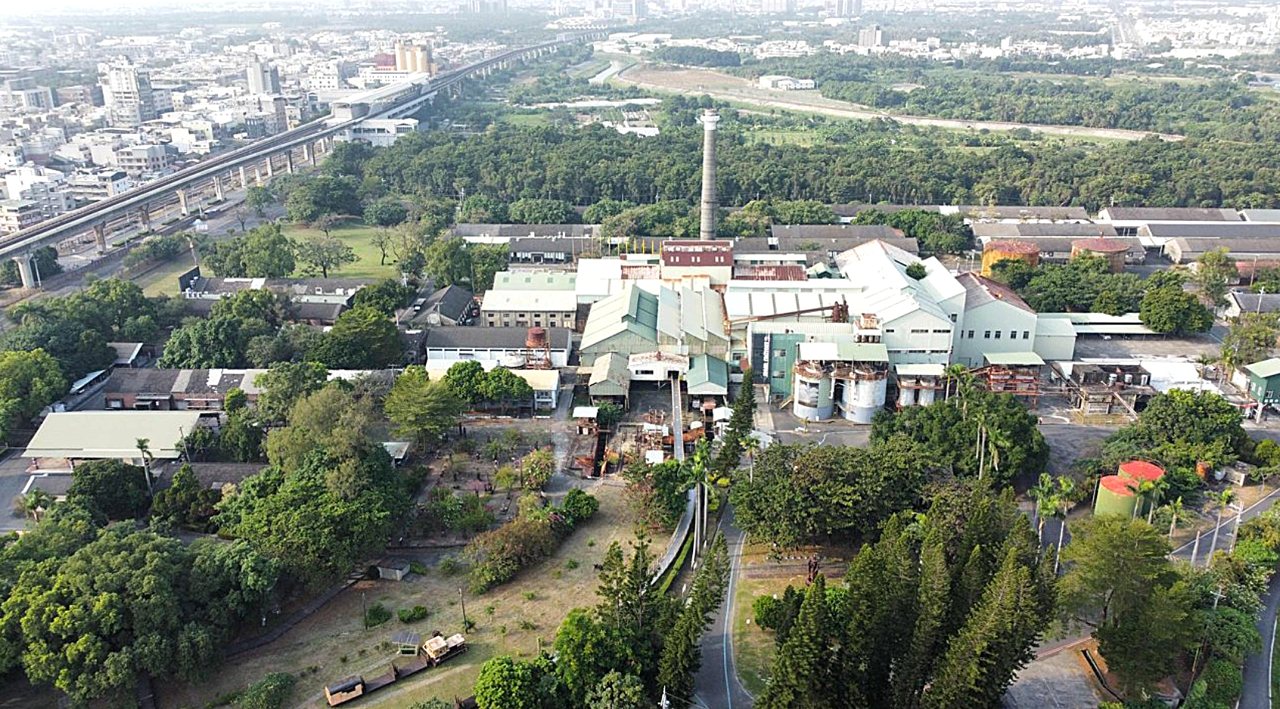

台糖是台灣最大地主,二次大戰日本人戰敗後,台糖接收四大製糖會社11萬多公頃土地,隨著公地放領、政策配合漸漸釋出,目前仍有5萬多公頃土地。研究台糖農地的屏東教育大學社會發展系教授林育諄表示,日本人對台灣土地調查十分詳細,因此台糖地幾乎都是優良農地,近幾年一塊塊被開發成工業區,不僅影響糧食安全,也破壞農村地景。

以工業局預定在台糖開發的產業園區為例,此區台糖農地雖為一般農業區,但十幾分鐘車程,下游就是上千公頃的特定農業區,由於受到水質水源保護區及坡地保育區的屏障,至今沒有高樓大廈、工廠,是台中最後一塊淨土,雖然工業區僅100公頃,但其廢水、廢氣,以及交通動線、衛星工廠的污染,卻可能將當地人數年來社區營造的努力毀於一旦。

地球公民基金會研究員蔡卉荀認為,大型工業區的發展勢必帶動鄰近衛星工廠,影響整個地區的地貌品質,開發前應有全盤規劃。

工業局在外埔產業園區先期評估作業中指出:「近來本局頻接獲台商回流投資或國內廠商擴廠有產業用地供給不足之現象,經調查北中南三區之產業用地供需顯示,中部地區確有產業用地供給不足情況。為解決產業用地不足及滿足廠商設廠需求,初步規劃於台糖公司外埔區土地,評估設置產業園區。」

中區工業區管理處執行長雲瑞龍接受採訪時坦誠,尚未評估環境、廠商進駐意願,只是先探詢地主意見,「看能開發多少面積。」這種「試水溫」、缺乏全區規劃的方式,也難怪當地人形容這次選址是「被飛鏢射到」。

台糖「公不公、民不民」,靠賣地維生

此外,政治大學地政系教授徐世榮表示,台糖接收日治時期強徵而來的農地,這些農地本該在光復過後還歸農民或者歸為國有,但由於政治算計,台糖轄下土地不受國有財產局管轄,九成股份來自經濟部,形成「公不公、民不民」,面對經濟部要地,台糖只能雙手奉上,他批評:「台糖需要資源時就是國營,要釋出土地時就變民營。」

在定位不明的情況下,台糖成為政府部門的提款機,2006年,當時的行政院長蘇貞昌提出「大溫暖大投資」政策,要求台糖配合釋出土地,台糖於是在2009年統計,可供釋出的土地有3275公頃,其中7百多公頃擬由農牧用地變更為工業用地。

近十年台糖釋出土地的速度越來越快,2011、2012年立法院預算中心報告指出:「台糖公司處分資產,已淪為政府執行相關政策之工具,殊欠妥適」,2011年台糖預計盈餘近38億,但扣掉出售土地的費用,只剩下7千6百多萬,「顯示近年來該公司本業經營日益艱困,須仰賴變賣資產之盈餘予以彌補。」

報告中指出,2010年1~9月,台糖讓售各級機關與被徵收土地高逹545.6公頃,占該公司當年度出售面積之99.60%,其中徵收土地面積高逹537.65公頃,主要案件為中科四期、高雄世運主場館。「肩負過重政策任務及受到太多行政指導與政治關注,使得該公司處分資產,已變相淪為政府執行相關政策之工具,亟待檢討改善。」

農委會擬規劃土地,卻無法納入台糖地

台灣以工業掛帥,加上台糖隸屬經濟部,農委會遇到重大台糖開發案猶如小媳婦,一位農委會官員透露,「很多人說台糖地又大又方整,我們聽了心裡都在淌血。」

去年開始,農委會和15個直轄縣市合作,檢視台灣所有農地資料,希望搭配未來的國土規劃、縣市區域計畫,擬定管制規範,保留優良的農業用地,昭告想要開發的單位不要來搶地。

然而,由於台糖是經濟部管轄,這項調查並未強制納入台糖土地,農委會委婉表示:「我們有請台糖也評估轄下土地,看哪些要做為農業用地,期望台糖可以理解,農地是國家的重要珍貴資產,應保留優良的台糖地。」

徐世榮認為,目前台糖地屬私人土地,民眾完全無法置喙,但台糖土地需要重新詮釋,當時日本強徵土地,至少還讓原先土地主人成為佃農,台糖卻把農民趕走;台糖應將強徵來的農地還歸當時農民,若資料遺失,至少也列為國有,再來修訂國有土地的民眾參與辦法。

此外,徐世榮表示,開發工業區應先證明廠商的進駐意願,明確提出廠商需要多少地、在何種區位、對周遭環境的影響,到法院公證,如今卻本末倒置,先圈地再說,導致許多家破人亡的慘劇,政府應詳細評估工業區的必要性,不要讓農民一再上街頭。

參考閱讀:

https://www.newsmarket.com.tw/blog/42427/

慧貞,不好意思!煩請更正我的學校名稱為屏東教育大學,非屏東科技大學….

老師好,非常抱歉誤植您的學校,本來二次校正已經改正,不過可能因為作業疏失抓到上一個版本,真的十分抱歉,已經更正了,請老師見諒,感謝!

慧貞

很抱歉,已經去更正了!

我記得大約9月時,在中國時報經濟版,看到一則新聞,大約的內容是,

有不少台商要回台設廠,卻苦無土地,因為原本工業用,被變更名目,或炒作,

以至於廠商取得土地成本過高,或放棄設廠。

還有,之前友達放棄的括廠地,工業局說要給精密加工廠進駐,結果呢?

我合理的懷疑根本就是,建商和官方合作的土地掠奪?