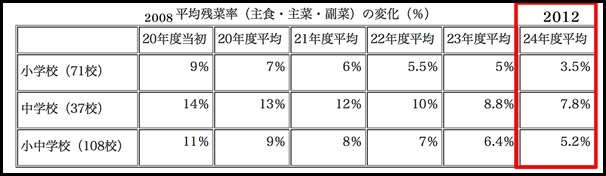

位於東京23區東部的足立區,2007年喊出了「營養午餐零剩菜」的口號,提出「營養午餐好好吃計畫」,經過六年的努力,中小學的平均剩菜率2008年的11%大幅下降至2013年的5.2%,實際剩菜量從381噸降到186噸,等於讓7,300萬日圓的食材費達到真正的有效利用,覺得「營養午餐時間很快樂」的小學生比例,也從89%升至97%,究竟他們是怎麼做到的?

與其做成堆肥,不如讓孩子們把菜吃光光

之所以會展開這個計畫有兩個原因,一是現任區長近藤彌生在東京都議員任內,為了要推動廚餘堆肥化而做了研究,才知道營養午餐竟然是東京廚餘中比例最高的;二是有家長提起孩子最近轉學,雖然同樣是足立區內的學校,但新學校的營養午餐非常難吃,孩子每天都剩下非常多。

足立區全部的學校都有廚房、都有營養師、每餐的費用也都相同,照理說應該不會有這麼大的落差才對,近藤十分疑惑,調查之後才發現各校之間的剩菜量落差非常大,有的學校幾乎每餐吃光,也有的學校高達20%的午餐通通成了廚餘。

加上有人提出建議,與其要花錢設置堆肥場,倒不如從源頭減少廚餘的量,才能真正治本。「首先第一步就是要縮小味道的差距,讓足立區的營養午餐變好吃。」

營養午餐教育意義的再確認、營養師情報共享

然而比較「剩菜量」彷彿是貼上了標籤,令許多營養師反彈,許多人表示,營養午餐又要符合文部科學省的營養規範,又要讓孩子覺得好吃很困難,甚至也有人說:「要讓小朋友不要剩下的話,那就盡量給他們吃炸雞、漢堡,或是調味重一點就好啦!」

在這樣的情況下,足立區首先成立了「營養午餐好好吃推進委員會」,集合大學教授、校長、老師、營養師、家長等人共同討論,決定了營養午餐必須重視四大基礎:食材、味道、環境、菜單,也從而確立營養午餐的教育意義。

「營養午餐是為了孩子的健康成長而設計,需要有均衡的營養,不能有太高的脂肪、卡路里與鹽分,還肩負有傳達日本飲食文化的重要責任,所以如果老是吃炸雞,那就失去營養午餐的意義了。」「營養午餐好好吃計畫」的現任負責人、安田真人表示。

足立區有70所小學、38所中學,為了4萬5000名學生的飲食健康,區長一聲令下,雷厲風行的展開計畫。

足立區共通「食譜集」共有150~200道菜色

開始之初,區公所的負責人每週巡迴各校,試著歸納剩菜量少的原因,或是到班上去了解老師和學童的意見,並在每個月一次的足立區營養午餐菜單檢討會上,將彙整的情報分享給營養師們。

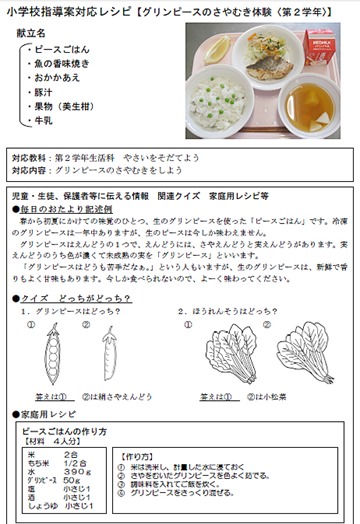

根據這些情報,足立區製作了共通的「食譜集」,目前總共有150~200道菜色。對新人營養師來說設計一個月的菜單並不容易,即使想試著使用新食材,也因為營養成分的改變必須重新設計其他菜色。透過食譜集的共享,不僅能幫助營養師快速地抓住設計菜單的重點,也能讓他們有更多推廣食育的時間。

也有學童會來問某道菜的做法,由於大量調理的做法不同,食譜集裡還列入了家庭用的參考食譜。「足立區是由各校營養師設計獨立菜單,但每校只有一人,遇到困難往往不知向誰求助,由於經驗的共有,讓全體營養師的程度有了非常顯著的提升。」

足立區有一半的營養師為東京聘用的公務員,能夠參加東京都的進修、提升技術和知識,但另一半為區公所自行雇用,卻沒有這樣的福利,而且最多只能聘五年。為了弭平落差,足立區還製作了食育教學手冊作為共通教材,區內的三名營養教諭也擔負起指導其他營養師的責任。

吃在地、吃原味

食材採購的前提是安心、安全、新鮮、地產地消,由學校各自向當地魚店、肉店、青果店採購,甚至連米都是請米店碾製當天要用的量,當天用完,以確保新鮮;每天用昆布、柴魚片、鯖魚片取高湯,也不使用含有化學調味料、添加物、防腐劑的調味料。

足立區是東京小松菜的三大產地之一,從六年前開始,當地JA每年都會免費提供一日份的小松菜給全部學校,定為「小松菜日」,並會請農家到學校上課,也因為這樣的交流,目前已有85所學校直接跟農家契作小松菜,鄰近生產者的學校,也會另外訂購茄子、番茄、紅蘿蔔等其他蔬菜。

但近年由於地方產業凋零,許多食材的採購也越來越困難,西伊興小學的營養師池尻有紀表示,以前地方上的商店街一定都會有家豆腐店,但現在一家接著一家歇業,「好不容易找到一家,因為離我們學校沒有很近,千拜託萬拜託才願意送來。」(本文待續,閱讀下文請點選這裡)

延伸閱讀:【日本通信】東京足立區的營養午餐革命(下)創造「讓人期待的營養午餐」

(【日本通信】系列文章由 財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)