去年台灣爆發史上最嚴重禽流感,農委會要求水禽改採密閉式或非開放式養殖,但上下游直擊,雲林養鴨業者為了擺脫復養重重限制,化整為零,直接占用河川地或租賃重劃過的優良農地,另闢新場,規模巧妙控制在500隻以下,規避畜牧登記,僅用簡單鐵欄圍住,野鳥和鴨子搶食飼料,鴨毛、排泄物隨著廢水一起排入農田溝渠,不僅鄰近農民抱怨臭氣沖天,更成為禽流感的不定時炸彈。

[wzslider autoplay=”true” lightbox=”true” exclude=”77354″]

規避登記規模,田間冒出游牧式禽場

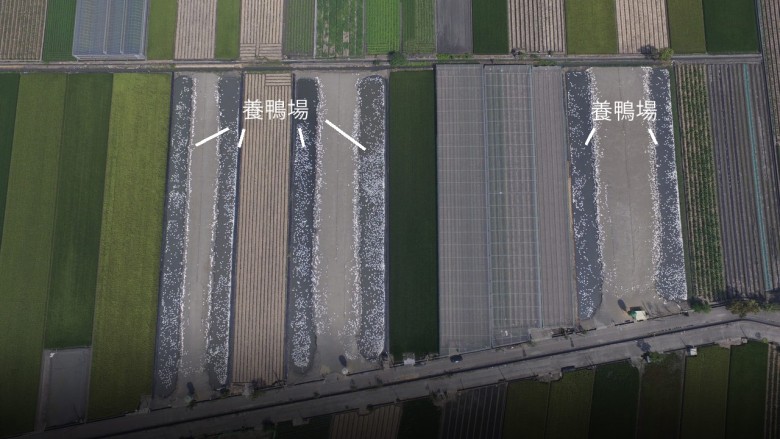

沿著台一線往雲林走,正在轉黃的稻田間,一座座高聳的黃色飼料桶不時探出頭來,駛入筆直的田間農路一看,這些都是養鴨用的飼料桶,鴨場中間經常夾著一小塊長方形蔥田、稻田,或是種著番茄的溫室,交織成另類的「鴨間稻」、「鴨間蔥」、「鴨間菜」景色。

這類型的鴨場鐵網看起來都十分乾淨,長方形田區側邊的土壤被挖走,引入灌溉水成為水塘,挖出來的土方順勢堆高在田中間,成為鴨子運動走踏的休閒區;鴨場沒有任何廢水處理設備,灌排溝渠浮著一層厚厚的鴨毛,空氣彌漫鴨屎發酵的臭味。

熟悉鴨鵝產業的人士透露,這些游牧式鴨場大都是在禽流感後才設置,農民領到撲殺補償金後,為了規避漫長的復養程序,直接棄場另外找地,一租就是兩、三甲,而且還很聰明地選擇有重劃過、農田和水路都完整的田地,只須設置簡單飼料桶、鐵網,成本低廉,隨時可遷移,主要飼養比較保毒、發病症狀較不明顯的鴨子。

野鳥水禽交織,禽流感不定時炸彈

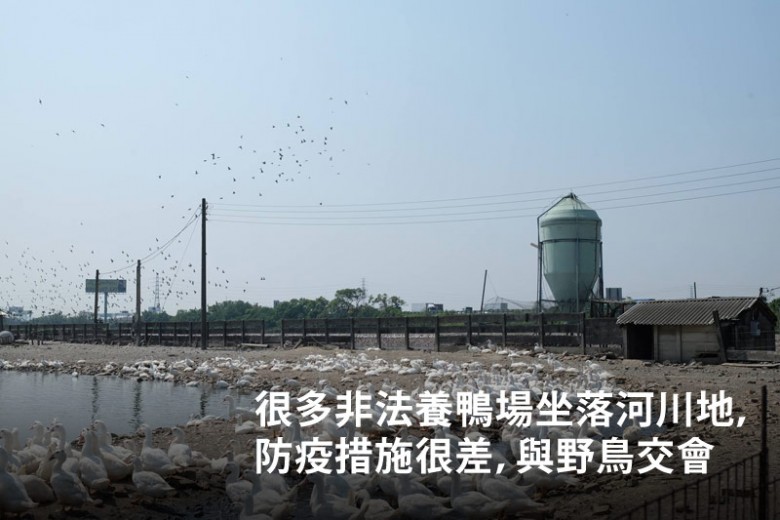

虎尾溪附近的河川地也遍佈著新舊鴨場,電線桿上成排野鳥看著飼料桶虎視眈眈,跨過一條馬路就是人口密集的住宅區。

有些鴨場看似配合防疫,在飼料桶上佈設黑色圍網,阻止野鳥偷吃飼料,但實際上僅是虛應故事,為了方便餵食鴨子,圍網根本沒有延伸到底下飼料出口,反倒提供野鳥絕佳的站立空間,數十隻野鳥和鴨子天天上演搶食秀。

隨著天氣轉涼,禽流感威脅再度席捲,雲林養鴨場亂象讓當地人看得膽顫心驚,被鴨場夾攻的農民,除了面對禽流感威脅,鴨場排出的廢水阻塞溝渠,旁邊田區的水位比其他正常田區高,農民還得忍受難聞的鴨屎味,據了解,許多農民早就看不下去,但除了抱怨也無可奈何。

雲林縣農業處處長張世忠表示,先前農委會規定3千隻以上才需要登記,在這次禽流感之前,就發現有農民分散飼養隻數,規避登記,台灣的水禽養殖場確實太多、太分散,管理不易,增加禽流感風險,不過因為飼養隻數低於農委會規定,無法取締,未來雖研擬修改到500隻,但在通過前只能照著現有法令走。

張世忠無奈地說,農委會規定水禽復養需採密閉式、非開放式,但農民無法負擔建造成本,先前縣府就不斷建議農委會規劃離農或相關輔導措施,但沒得到具體回應,農民為了生計才乾脆直接找庶地,應規劃集中管理,配合先進設備,才比較好管理。

年底將強制要求餵食區圍網

農委會已正式公告,明年5月起,牧場登記下限從3千隻調整為500隻,不過防檢局局長張淑賢表示,目前500隻以下的禽場仍要向地方政府登錄,正研議修法,如果沒登錄可按次罰3~15萬,禽流感撲殺時不補償。

此外,農委會已於6月15日定出家禽飼養規範,曾得過禽流感的水禽案例場,需採「密閉式」或「非開放式」飼養,全區設圍網或屋頂,避免與野鳥接觸。

非案例場則允許「半非開放式」和「非開放式」、「密閉式」並行,也就是只要在飼料桶區採密閉式、餵食區採非開放式(圍網及遮蔽物避免糞便掉落)即可,不過鴨成長到21天、鵝成長到24天前,皆需在密閉式或非開放式禽舍。

各縣市政府皆已完成公告,案例場外一公里的禽舍大多在今年底、明年一月時就得遵守上述規範,其餘一般禽舍則是一年後,也就是明年6月實施。換句話說,在此法實施前,上述雲林鴨場並不違法。

防檢局局長張淑賢表示,不排除有鴨場規避牧場登記,已請地方政府納管、加強輔導防治措施,禽流感疫情嚴峻,法令實施後將會要求開罰。

農委會畜牧處副處長王忠恕表示,牧場登記只是為了產銷調整,,500隻以下的禽畜場雖不用登記,但仍須向地方政府申請使用許可、符合防疫辦法,若違法依舊可開罰。

他強調,飼養規模低於500隻,基本上沒有經濟規模,目前全台500~3千隻的畜牧場比例只有一成,對台灣影響有限。