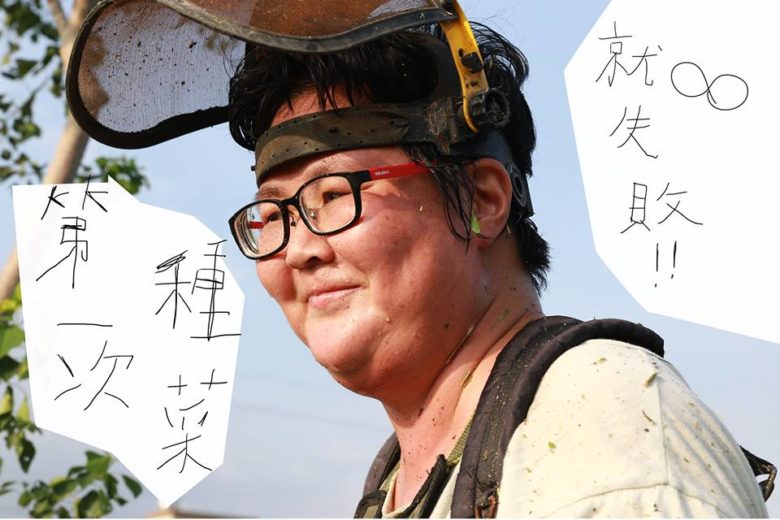

「第一次種菜就失敗」是一個最近在網路上暴紅、突破小農同溫層,吸引眾多網友轉載、分享與期待,以多張照片與簡短附文的小農種菜故事。這個故事是由在宜蘭種田的田文社社長over撰寫,描述小間書菜腦板娘彭顯惠第一次種菜的故事。

這個故事的第一集在今年9月4日凌晨PO出後,在兩天內被分享了兩千多次,田文社粉絲頁的按讚數也在兩週內從三千多次快速飈升到一萬七千多次,甚至成為農委會水土保持局對外教授農村社區企業經營能力培訓課程所分享的爆紅案例。這篇農村故事突破小農同溫層的意涵是什麼?台灣農業發展在今天遇到了什麼困境與挑戰?

種菜失敗卻叫好,專業者傻眼

從傳統農業的生產專業化角度來看,這類種菜失敗的農村故事多如牛毛,尤其是這篇報導的內容看起來似乎只是一個個人的休閒娛樂活動,完全不值一提。傳統的農業生產,在專業性上不僅講究長期耕作經驗的累積,也強調各種知識與技術的支持。近年來為了追求突破,更強調農業與各種高科技或經營管理等各種跨域技術與知識的結合。

特別是,現在的氣候變遷態勢越來越明顯,大自然環境的變化越來越難掌握,要成功種出農產品更需要更多的專業化能力、技術,甚至是設施才可能。從這樣的思維來看,一位沒有任何農耕經驗的廣告人第一次種菜就失敗,那是當然的,如果第一次就成功,那就只是新手的運氣罷了。

結果,這樣種菜必然失敗的故事在文青鬼扯式的取巧包裝之下,居然引發網路上下的大量關注與討論,甚至很多粉絲經常在半夜裡守著網路苦等續集。這種現象對於擁護農業專業化論述的各方人士來說,只能無奈地徒呼負負。

不是討好,但農業發展得打動消費者

所有關注台灣農業發展的人都很清楚,現在台灣農業所面臨的,正是苦有各種精良的生產技術,但卻百般無奈地找不到新的市場需求。即使是十多年前興起的有機農業,也在四、五年前就開始遇到市場飽和的困境。當市場需求不振時,許多人很自然地就會把促進農業發展的重責大任寄望在政府身上,無論是期待政府的政策補貼、或是希望政府釋出更多的採購需求,就如學童營養午餐。

但這些政府的行動是否就能點燃市場需求的火苗,帶動農業的新發展,還有待後續觀察。農產品市場新的消費需求真的不存在嗎?還是,隨著台灣社會的經濟發展,消費者對於農產品的需求,早已跳脫填飽肚子的基本層次而要求更多了。

我當然同意,沒有任何消費者願意花錢買到不好吃、不好看的農產品,但是,好吃、好看的農產品就一定會受到消費者的青睞而在市場上順利銷售嗎?那也不盡然。當農業發展的模式從過去的大量生產、大眾消費,轉向滿足消費者偏好、小量多樣之後,主導產業發展的主角,也從過去的專業農民、農企業與政府農政部門轉向了消費者。

透過開放的網路平台與自媒體,消費者已經可以很輕易地在公共論壇裡表現出他們對於現有農產品供給狀況的不滿,不只是最近因天災而導致消費者對於農產品供給不足與價格飈升的抱怨,或是已有一段時間大家對於食品安全的憂慮與抵制。

至少有十多年了,許多積極的消費者早已跳進農村,自己生產自己想要的農產品,除了自己與親朋好友吃之外,也以各種消費者能夠理解或是喜歡的產銷模式與平台介面,把農產品銷售出去。

這些自己耕作的消費者很大部分就是這些年大量在台灣農村裡出現的小農,或稱友善小農。他們缺乏農業生產技術,但卻很瞭解現在的消費者要什麼,因為,他們自己就是消費者。小間書菜的彭顯惠是,田文社社長over也是。這是為什麼他們的行動能夠打動消費者的重要原因。

站在消費者的角度思考農業決策

從消費者主導的這個角度來看台灣農業發展的困境就會很清楚了。台灣農業在過去五、六十年的工業化進程,建立了某個程度專業化的思維,也同時打造了相應的產銷體制,以及相關的政策與法令環境。不知是幸或不幸,網路革命歷史性地翻轉了生產者與消費者的關係,導致現在台灣的工業化農業體制一時之間不知如何因應。

在這個既有龐大體制裡面,是一個環環相扣的既得利益與動彈不得的集體慣性結構,即使個人想採取突破性的行動,都會被既有的結構所限制。這使得傳統工業化農業一直到目前都還無法有效掌握新的市場趨勢,打開產業發展的新局。

那麼,面對這個新的時代局面,台灣農業如何可以取得突破性的發展?顯然,要讓這個龐大的專業體制改由外行的消費者來領導做決策,恐怕是緣木求魚,根本不可行。但是,要讓這個系統裡各個環節的作用者在其個別或集體做決策的時候,回到其本身原來也是市場上一位平凡的消費者這個角色,應該還是有一點機會。

這不是要這些決策者去討好消費者,而是這些決策者可以想想做為一位當代的消費者,自己會希望、甚至喜歡現在的台灣農業體制為自己提供什麼樣的服務?再以自己既有的專業能力與服務位置,為這個需求提供適當的服務。這與現在這個農業體制裡所積極在談論與推動的農業經營與媒體行銷,幾乎是兩回事。

台灣農業要在新的時代找到它的新出路,不再能只靠生產者單向地向消費者行銷農產品,而是生產者的行動要能引發消費者的共鳴。當生產者能夠有效地與消費者建立起彼此之間直接、雙向的互動關係,生產者才有機會與可能性為消費者提供適當的服務,並由此決定了他如何調整其整體的經營模式。這個挑戰其實並不難,端看生產者是否願意調整其既有思維,回到身為消費者的同理心就有可能做到。