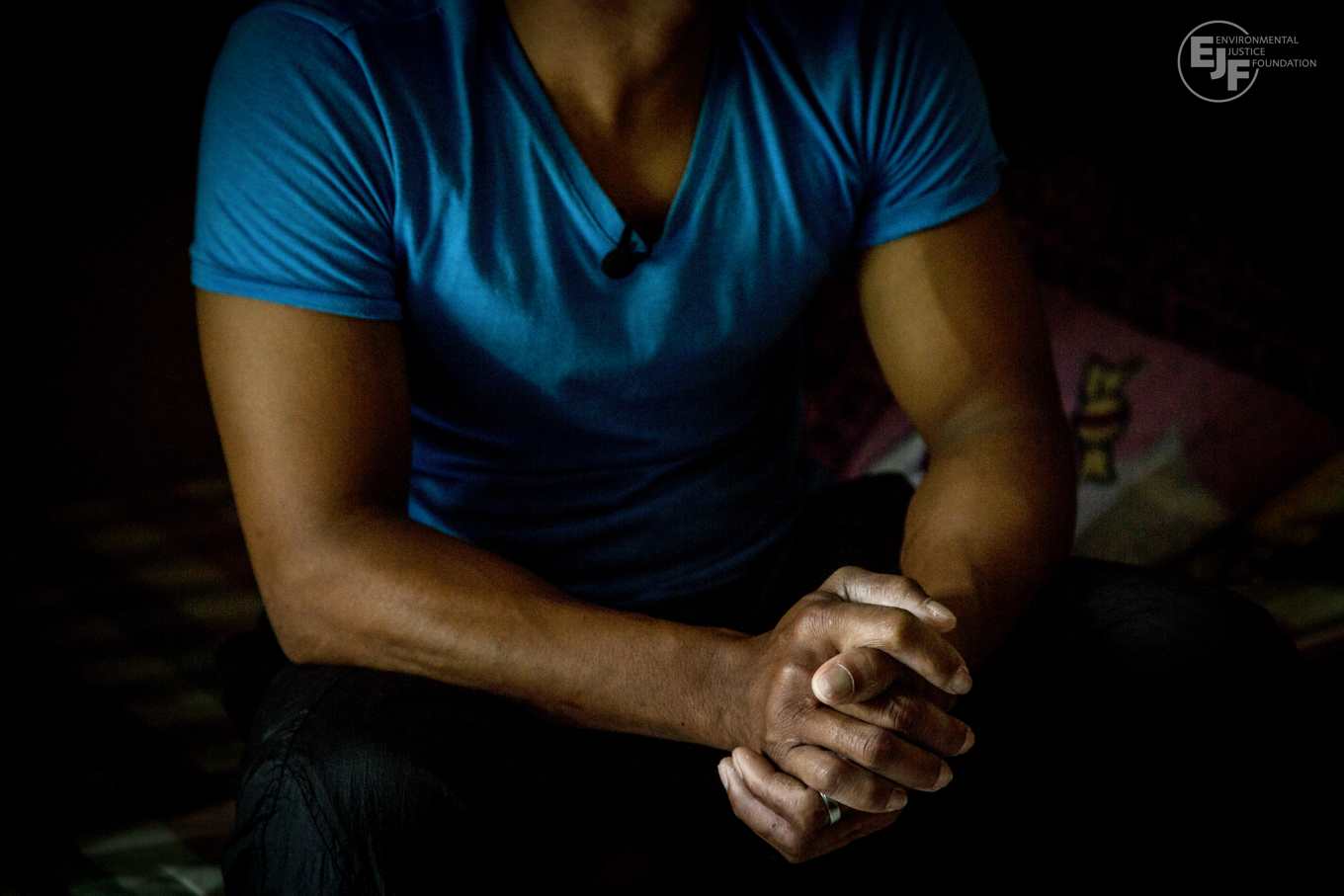

「槍口下的威脅、奴役、危險的工作和骯髒的生活環境,這些都只是漁工在台灣人的漁船上工作需忍受的一小部分。」英國環境正義基金會(Environmental Justice Foundation,以下簡稱EJF)訪問超過三十位漁工,包括近海、遠洋及權宜船,拍攝成調查紀錄片,揭露台灣漁業人權剝削及威脅海洋生態等問題。

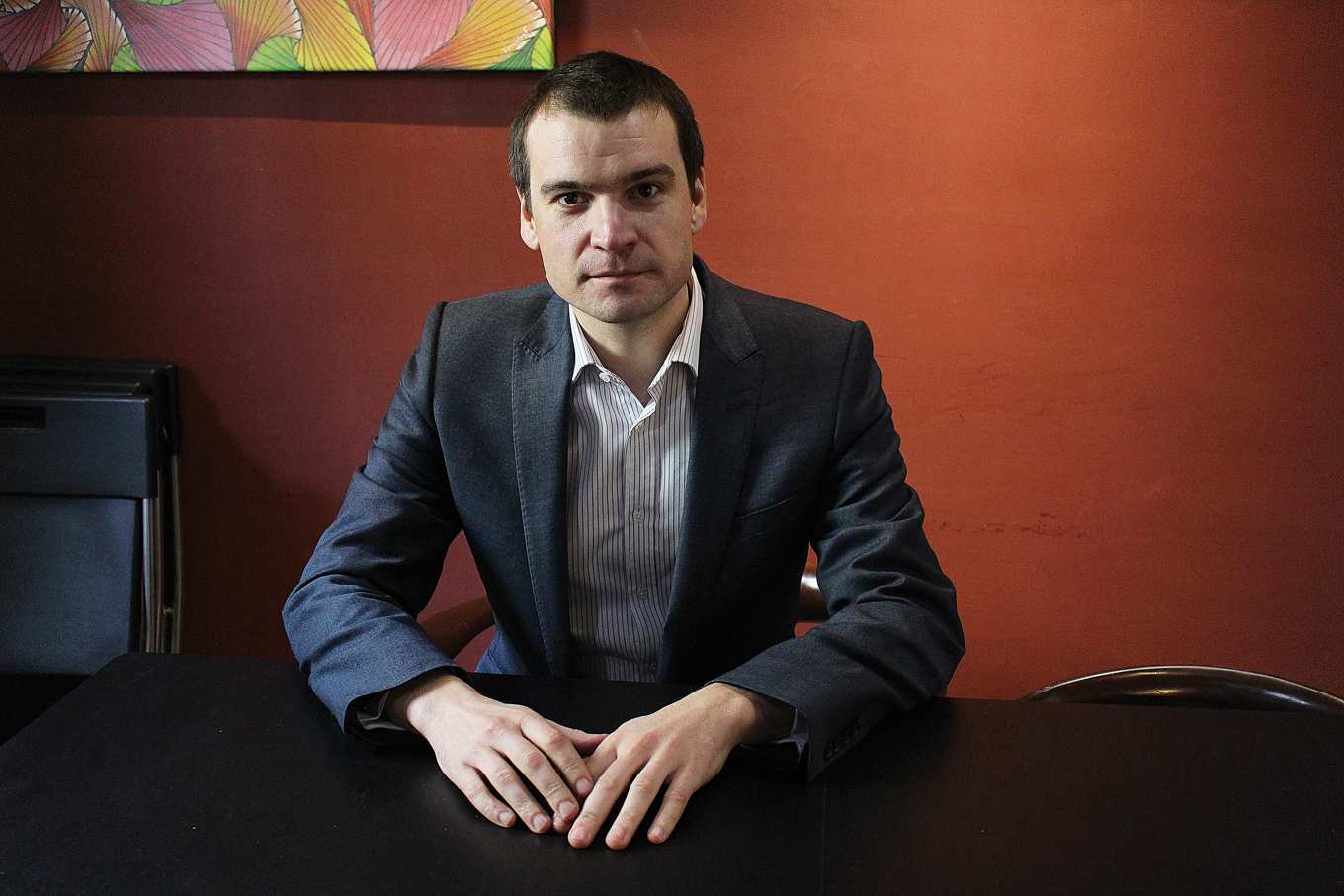

正值歐盟將重新評估是否解除台灣漁業黃牌的關鍵時刻,EJF副執行長Max Schmid專程來台,於今(13)日下午5點向全球發佈影片,揭露台灣漁業仍有漁工人權、延繩釣混獲等問題,希望台灣政府能採取更多積極作法。

EJF:仲介導致漁工受虐、待遇極差,權宜船問題更嚴重

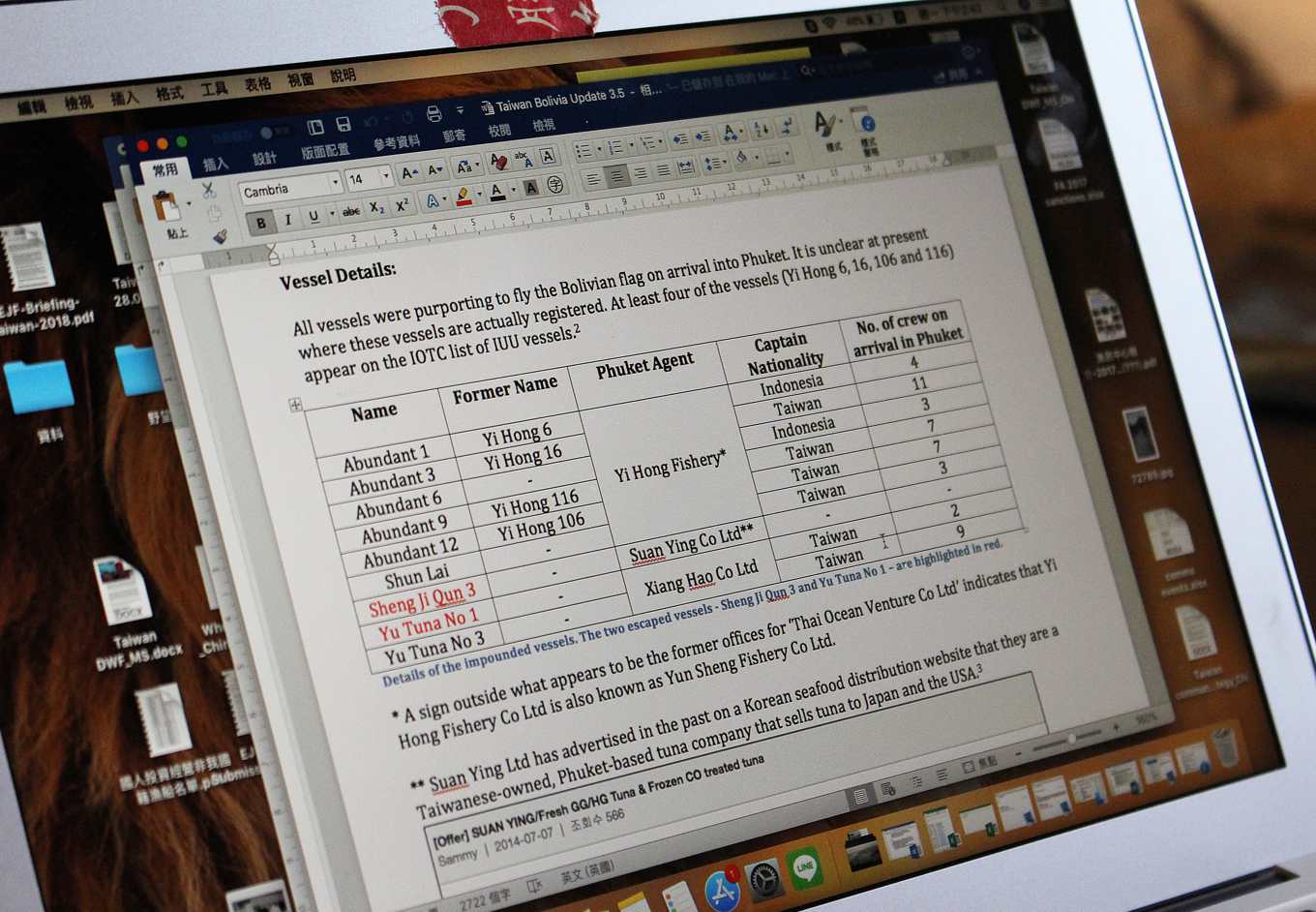

紀錄片背景為2016年十月,九艘宣稱為玻利維亞籍的鮪延繩釣船進入泰國普吉港維修,但泰國政府在與玻利維亞政府確認後,確認這九艘由台灣人經營的漁船並未向玻利維亞登記,於是泰國政府將其扣押在港口;這些漁船註冊資料顯示經營地址在高雄,且有些漁船改變國籍或更改船名,雖未掛台灣國旗,或沒有掛任何國旗,但其中六艘漁船由台灣人擔任船長。

EJF指出,這些漁工主要來自印尼以及菲律賓,他們都表示曾受到不同程度的暴力、剝削和威脅。他們居住的船艙骯髒又狹小,但大部分的薪資仍被用來支付伙食、住宿、體檢、交通等。船上的工作時間長,環境既危險又不人道,工作辛苦待遇極差,有時甚至完全領不到薪資。

Max Schmid表示,雖然不是每個船長都會攻擊漁工,但權宜船更常發生虐待問題;此外,台灣政府規範的仲介系統,由漁工跟仲介簽訂合約,但仲介問題層出不窮,讓漁工權益受損,「遠洋漁工的仲介商,讓漁工開始工作前有債務,漁工因為有債務在身,就必須持續工作還債。」政府應該進一步改變這個系統及合約內容,以確保漁工的權益。

新聞小知識:權宜船(flag of convenience)為經營者考量某些國家船舶安全檢查低、船員限制少、稅額少等原因,因此就將漁船登記在該國底下,並取得他國國籍、懸掛他國國旗,即無須適用原先母國的法律,因此權宜船也更常發生非法捕撈及侵害勞工權益問題。例如是由台灣人出資經營漁船,但是卻掛著印尼國旗,那麼該艘漁船就適用印尼法律而非台灣法律,不少漁船以此規避母國的法律規範。

EJF:台灣政府應積極介入管理,而非由仲介說了算

比照「國際勞工組織漁撈工作合約」及台灣「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」,EJF台灣海洋專案主任邱劭琪指出,台灣缺少對漁工的權益保障,跟清楚列出漁工有哪些權益,僅對經營者跟仲介做程序規範。

Max Schmid進一步表示,漁工權益受損情形,在遠洋漁業更為嚴重,因為遠洋作業必須在海上航行數月或數年,工作環境惡劣,但卻沒人監管這些船隻或漁工。

以這次影片案例來說,「雖然並非台灣國籍漁船,但這些漁船屬於台灣公司,船長也是台灣人,台灣政府就應該為此負責。」而台灣政府也已立法監控遠洋漁獲,但對境外漁工工作環境仍未有檢查機制,台灣應該要用同樣動力去推動漁工監管。

邱劭琪強調,以紀錄片拍攝個案為例,台灣漁業署根本找不到投資人是誰,最基本投資人名單都沒有,「台灣政府可以說管不到這艘船的活動,但他應該要管得到,這個台灣籍船長跟投資人行為。」

Max Schmid:台灣應依「國際勞工組織漁撈工作合約」約束仲介

那台灣到底如何改善?Max Schmid解釋,「國際勞工組織漁撈工作合約」已提供更好的標準參考,當你雇用漁工,必須載明招募漁工費用不得由漁工負擔、經營者負擔交通費用、基本薪資為每月614美元等,「台灣如果比照這些國際規定,就可以結束現在的亂象,目前歐盟國家都按照這個標準,而泰國也著手進行改善自國法律。」

Max Schmid強調,台灣針對權宜船非法捕撈都能夠做出行動,並制定新法規,那應該要擴展到勞動權益,像是漁船到港口後,台灣政府會去檢查漁獲,「而漁工跟漁業是連在一起的,如果可以檢查漁獲,為何不能檢查人?」

漁工權益受損 應取消仲介商制度

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華則指出,漁工人權狀態普遍來說還是很差,像是三餐問題、語言肢體暴力等,中間仲介公司剝削,政府又落實法令不完善,對漁工造成很大影響。「遠洋漁工不適用國內勞工法規,仲介公司又掌握在遠洋漁業協會,政府放任不管,現有法令都沒落實。」

台灣規定漁工基本工資為每個月450美金,「但也沒人去查證,到底漁工是不是真的拿到450美金?」仲介公司抽成多,漁工還要付保證金,如果做不滿兩年,便不退保證金。

遠洋跟近海外籍漁工都有法律規範,李麗華解釋,境內由勞動部管轄,聘僱五人以上適用勞健保勞基法;境外聘僱則由漁業署負責,訂定「境外僱用非我國籍船員許可及管理辦法」,但這個法一開始訂定就被仲介公司壟斷,基本工資、休息時間,勞動契約都是由仲介公司訂定,也沒建立查核機制。

李麗華指出,許多漁工權益受損案例帶回台灣,漁業署就說不是我國管轄,而如果為我國籍漁船的話,漁業署就說已經請仲介處理,「但仲介公司就是剝削漁工,怎麼依靠仲介公司?」以先前阿根廷海上沉船事件為例,印尼漁工身故,保險金額為五十萬台幣,但仲介公司卻只給家屬二十五萬,剩下一半聲稱是處理文件費用。

李麗華認為境內外外籍漁工都要一致適用勞動法規,並取消仲介制度,「不要讓仲介公司上下其手。」

林愛龍:應禁止有嚴重違規作業(IUU)紀錄漁船續聘外籍漁工

而海龍王愛地球協會執行長林愛龍則表示,影片中所陳述的遠洋漁工工作環境與薪資條件惡劣,歸根究柢,是海洋資源枯竭與現行漁工聘僱的仲介制度滋養出來的。台灣聘僱外籍漁工的人數,沒有政策上限,彷彿地球上有源源不絕的漁工可以供應產業,因此船長若動用暴力,也不必太擔心後果,「而遠洋漁業的勞動檢查體制,目前尚未交給真正專業的勞動部處理,情況就可能更糟。」

至於影片中談到的薪資剝削,也跟台灣目前境外漁工仲介制度有關,林愛龍建議台灣政府,要儘速禁止有嚴重違規作業(IUU)紀錄之漁船續聘外籍漁工,行政院更該趕快指示勞動部主責遠洋漁工管理。而對於漁工仲介業也要有效評鑑、適時剔除不良業者。更重要的,要開始建立一個給台灣漁船雇主不需要仲介的直聘平台,並且要積極試辦、廣為宣傳。

基隆漁會總幹事陳文欽:EJF揭露者為個案,並非通案

不過,曾為遠洋漁業業者,現為基隆漁會總幹事的陳文欽則表示,「我跑過台灣每個漁港,後來到遠洋待四年,看過這麼多公司,真的沒看到漁工受虐或拿不到薪水的狀況,」過去在索羅門、斐濟一帶,外籍漁工都是拿到兩萬五、兩萬八的薪水,甚至還有紅利、補貼。

「漁工沒領到薪水應該是仲介問題,可能機票、受訓、借錢或家屬借錢,這些我不清楚。」陳文欽表示雖然有聽過大陸漁船公司扣錢,但沒聽過完全領不到錢。

是否聽過漁工受虐案例?陳文欽指出,「我碰到台灣國籍船主都很正常,船長都是請漁工來賺錢,沒生產就沒賺錢,怎麼會去虐待?」但可能會有一兩個暴躁型的船長,如果又遇到漁工調皮搗蛋,一定會有人管理不當;不過,也有可能漁工劫船,跟發生漁工被虐待的比例一樣。

現在人權團體這麼多,資訊又開放,漁工受虐情形越來越少,陳文欽強調,「我不敢說完全沒有,但這只是個案,不是通案。」現在政府也已保障漁工薪水,食衣住行都有改善,不過政府確實也須更加強督導,管理境外漁工、權宜船,確保再也沒有漁工權益受損問題出現。

利豐超低溫:不該以偏概全,IUU船較有可能

經營遠洋漁業多年的利豐超低溫總經理王志斌表示,「這些虐待、沒領到薪水是少數案例,不可能是多數,不要以偏概全,以我們立場來說,怎麼會希望海上出事情,當然盡量安撫船員。」

「虐待應該是很早年代才有可能發生,現在幾乎不可能,如果真有,應該也是在那些IUU船上,因為現在漁船要常常進港,船東做這些事情根本自找麻煩。」漁工如果不想做會先鬧,船主就會跟他溝通,進港後把他送走。

王志斌指出,現在漁業署的規範,比以前好、強制很多,應該沒人這麼大膽自找麻煩,而像是菲律賓強制保護人民,進港後,如果漁工有遭受虐待,就會去當地領事館、警局,漁船可能被扣住,「所以船東應該沒人這麼大膽,寧願讓他下船,也不能讓他惹事。」而在薪資上,以自己公司外籍勞工來說,每個月台幣三萬五以上,加上各種零用金、紅利、補貼,隨便領都有七萬。

漁業署:去年已公告實施規範,權宜船需報備

針對紀錄片揭露我國人經營漁船外籍漁工沒受到保障,漁業署副署長林國平也前去EJF了解,「一方面知道基金會關切漁工問題,了解情形,同時基金會也提出勞動檢查,雖然這非漁業署職責範圍,但漁業署會跟中央政府合作,討論與勞動部合作勞檢。」

不過,針對這些漁工受虐例子,林國平解釋這並非普遍情形,而漁業署也在去年十二月公告實施「境外僱用非我國籍船員許可管理辦法」,針對漁工工資、工時、保險、生活都有規範,這些漁工要來漁船工作,仲介機構訂定相關規範,且負連帶保證責任;每年針對仲介機構每年做評鑑,並定期抽檢;針對船主、船公司、仲介公司訂定相關法則,一旦違反可罰四百萬到兩千萬元。

在漁工較多的地區,像是宜蘭、基隆、高雄、屏東,也請地方政府受理管理申請案件,將地方政府納進體系裡;而針對契約部分,也強制定型契約,外籍船員基本薪資每月450美元,如果船主違規,可罰款五萬到二十五萬,並可收回證照,一年不能作業;身故保險也規定最低額度必須一百萬;訂出每月休息日數,一天必須休息十小時。

此外,林國平表示,去年開始也對船員隨機發放問卷,確認船東是否有按照漁業署規定給予保障,而今年開始也希望海巡署去海上巡護時,登船請漁工填寫問卷,實際海上作業最準,漁工回應可以知道狀況。一方面跟漁工直接問,一方面查仲介、船東時,也會看到評鑑文件,經由其他制度介入,增加漁工保障。

針對權宜船部分,漁業署也訂定「國人投資經營非我國籍漁船管理條例」,若國人經營非我籍漁船,必須報備,且要回報漁船作業情況,不過權宜船上外籍漁工權益受損是否有辦法解決?林國平表示,如國人經營的外籍漁船,使外籍勞工權益受損,等同觸犯人口販運規定,台灣政府會針對台灣籍經營者,以人口販運防制法處置。

紀錄片指控台灣延繩釣混獲問題嚴重

另外,該紀錄片同時也提到,大部份台灣遠洋漁船都是以鮪魚為主要魚種,其中包含許多瀕臨絕種的鮪魚等魚種,高達四千多個魚餌的延繩為主要漁具,在海中橫跨數英里,且延繩釣法不分魚種,造成嚴重混獲(bycatch)問題,許多像是鯊魚、海鳥、海龜等脆弱物種,因為誤食延繩釣上的魚餌,在延繩上慢慢掙扎死去。

Max Schmid指出,延繩釣造成混獲,雖然不違法,但確實使得海洋資源枯竭,而台灣延繩釣漁船又占世界三分之一,應該要以更友善方式對待海洋,例如換鉤子等作法。

林愛龍表示,延繩釣如果規模太大,確實傷害海洋資源,所有漁法過度使用,都會傷害海洋;而混獲到各種生物,則會造成海洋生態的逐漸瓦解,包括海龜海鳥,「而漁船有沒有落實執行防混獲措施?像是有沒有依規定在作業時,裝上防鳥繩、支繩加重或夜間投餌等措施。」

業者:圍網比延繩釣問題嚴重,不該單獨放大台灣個案

不過,業者王志斌則說,現在會隨機派觀察員至船上,而且漁船要定期回港口、回台卸魚,如果在國外轉載,當地政府也會管制,卸貨時就有專屬人員查看,所以不太可能有違禁品,像是海龜或保育類等,就算船上釣到也會放回去海裡,「圍網作法捕撈海龜的情況才比較氾濫,像國外漁船圍網的,不管大小種類全部圍起來,這才會造成海洋資源枯竭。」

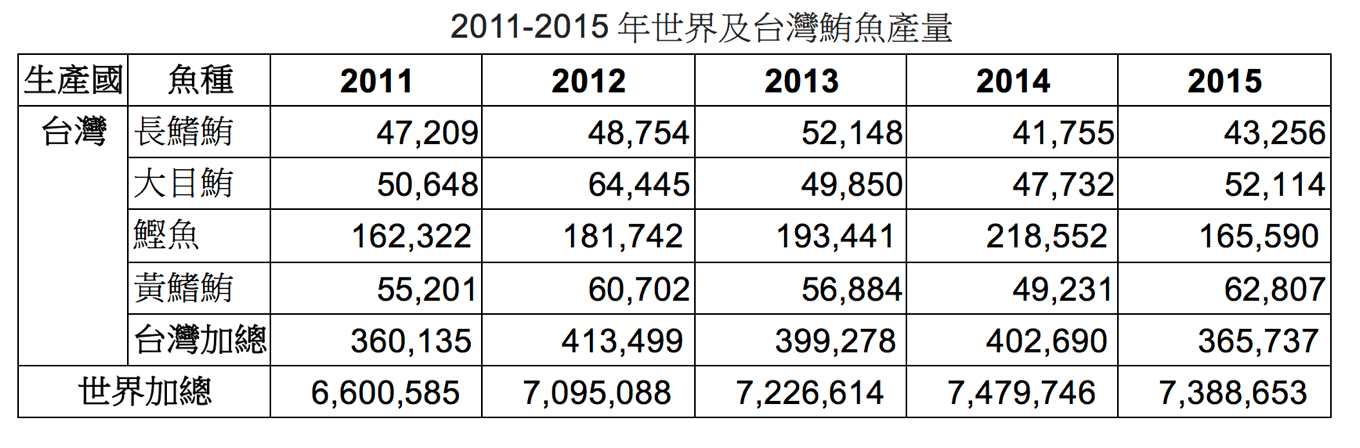

湧升海洋總經理徐承堉表示,影片中提及「台灣船造成許多海域資源衰竭」對台灣並不公平,根據聯合國統計,2010年台灣延繩釣上量只佔世界鮪延繩釣的8.15%,而其中捕最多的鰹魚並不是以延繩釣捕獲,而2011至2015年台灣整體鮪漁業產量更只有世界的5%,EJF若想檢討鮪延繩釣帶來的混獲議題,應當以全球來看,而非單獨挑出台灣作為批評目標,這說法對台灣並不友善。