我想提醒大家一些可以盡其在我,但沒被注意到的事。

我想為農友寫一篇文章與大家分享一個少用殺草劑的可行方法,還可兼得到很多熊掌與魚。

舉凡植物生長在不是農人期待的位置上,就可被定義為雜草。雜草的防治一直是多數農人的重要奮戰工作之一。無論是雜草存在的對生態系與土壤健康,或者是濫用殺草劑對土壤與作物的傷害的議題,我不必在此多贅述,大家上網就可痛快海撈一堆資訊。

現代的農人應該都了解雜草存在的正面功能與施用殺草劑的負面影響,但台灣的殺草劑年用量還是有那麼驚人的數字,這代表什麼?是有不得已的苦衷?還是養成了習慣?這也更讓我有寫下這篇文章的使命感。

新聞背景:2017年我國農藥總用量合計1萬549公噸,創下17年來的新高,除草劑用量達4,392公噸(以有效成分計)也打破歷史新高。

在農村看到支持殺草劑存在的觀點:

有人抱怨台灣溫暖多雨,雜草容易超乎預期的茂盛,農人日漸年長力衰,於此,殺草劑能幫上很大的忙。

也有農人抱怨務農成本升高,產品價格不美,殺草劑可降低生產管理成本。

也有人認為殺草劑可控制雜草,避免雜草成為蟲病害棲所,也可避免雜草與作物競爭空間、水分與肥分。

關於巴拉刈,部分農人們更有特別的看法:

有備而來的農友認為科學文獻一面倒地說明巴拉刈容易被土壤吸附,容易被分解,移行性差,對生態衝擊不大。他們相信巴拉刈是相對友善的殺草劑。(「容易被固定在土壤裡、不容易移動」不代表好壞 ,只是一種特質, 是指破壞會侷限在比較小的範圍 )

巴拉刈價格便宜,效果顯著,另二巨頭的嘉磷塞與固殺草無以比擬。

巴拉刈最棘手的問題是會被當成自殺工具,期待政府有配套管理措施,農民可以繼續使用。

前述農友的觀點中有幾個重要的關鍵考量,不外乎是經營成本偏高、年老力衰、病蟲草害難控。我相信除此之外,應該還有產品良率下滑、銷貨通路不穩定、產量下滑…等問題。

查閱植物保護手冊,巴拉刈的登記允用範圍只限於柑桔園、茶園、耕犁前水稻田、甘蔗園、非耕作農地、豌豆田。但是,在新聞上與農村,我觀察到許多反對禁用的農民不一定是種植上述特定作物。原因無他,巴拉刈容易被土壤固定、不容易被檢出的特質與其價格相對低廉是受到農村廣泛歡迎的合理原因。

當巴拉刈遇上政治

從防檢局於106年5月24日公告巴拉刈即將禁用起,各種關於巴拉刈存在的正反辯駁訊息也持續充塞在各媒體上,最近更也牽扯到政治,讓紛擾的觀點更是混淆。當專業扯上政治與眾人意見,我想這題很難解,各自的論述與觀點都有各自信仰背景,短時間應很難有共識。

雖說,109年二月起即將全面正式禁用,但共識未成,日後爭議還是會持續存在,甚至會成為政治拉拔的籌碼。

全面通殺式的除草法,帶來全面制霸的頑強草種

相較於被我們細心呵護的作物,能習慣區域風土條件的雜草更具全場優勢,即使它是外來種;另,雜草的生質量(Biomass)不大,所需資源少,可在短時間內以有限的水分與肥分資源來建立族群,持續擴張。看到茂盛雜草也意味著土地還有讓植物生長的可能性,無奈是雜草總是比作物茂盛。豬養不肥,卻肥在狗身上,應是最好的比喻。

逐漸被重視的草生栽培運動中,果園與雜草共生應是最容易達成的目標,我以果園內大家常見又討厭的牛筋草為例來說明。

牛筋草是常見的C4型雜草(不怕曬又長得快,小本多利,耐砍耐操),當草相呈現單調化的牛筋草時,代表過去常常有「全面通殺式」的管理作為介入一段時間,而只要除草劑藥效過去後,全區雜草同時萌發,這時特別有環境適應能力的牛筋草通常會優先取得擴張優勢。而連續幾次「全面通殺式」的雜草處理後,牛筋草便一次次的逐漸增加佔領面積,很快就佔有全區優勢。

怎麼具體執行控制雜草的計畫?您可依下程序來管控雜草:

長久觀察,我發現雜草需要種子或繁殖體、陽光、空間、水分、肥分、根圈呼吸等六因子存在時才能存活並擴張。如果我們把上面六因子擇一、擇二、擇三⋯⋯剝奪,雜草還能長的好嗎?我的經驗是善用上述六因子管控,可對雜草達到合理控制。

一、 手下留情:草生栽培有益作物與土壤,但雜草可留多高?

作物高度的百分之七十,是我經驗中的允許上限。若您有勇氣在每次割草不要盡除到底,留個離地30公分的殘株,很快地您就會看到草相漸趨多元化與複雜。

二、 認識雜草,借力使力:當草相多元化後,開始要認識雜草。

了解各種雜草的生長習性,把不合適的草種選拔除去,留下有利於管理的雜草,這時其實已藉前述六因子中的空間競爭來縮限雜草發展。我常建議農友藉留下大花咸豐草、紫花霍香薊、車前草來與牛筋草競爭空間與土壤資源。若能納入本土宿根草花會讓這個程序更趨完美(這個議題可參考花蓮改良場近期推廣的原生草毯)。

三、 縮限資源:

不少農友習慣把肥料與水闊綽地揮撒在土壤上,這些肥料與水會優先被根系表淺化的雜草所掠奪,台灣的許多果園常見有層狀結構土壤,或具有土壤壓實問題。

我常會建議視狀況穴施腐熟堆肥,並破壞層狀結構,接著在土壤永久凋萎點(植物能夠獲取水分不會枯萎的「最小土壤濕度」)範疇內,搭配限水,儘量讓表土乾燥又少肥,所有作物包含雜草都會努下紮根尋水追肥。除可達到雜草控制,還可讓土壤藉雜草與作物根系的力量產生深層的鬆土效果。這是藉前述六因子中的縮限水分、肥分資源來管控雜草發展。

四、 精準施肥:針對作物的缺乏給定精準的種類與用量的肥料,幫助作物度過特定難關並使之能與雜草競爭。

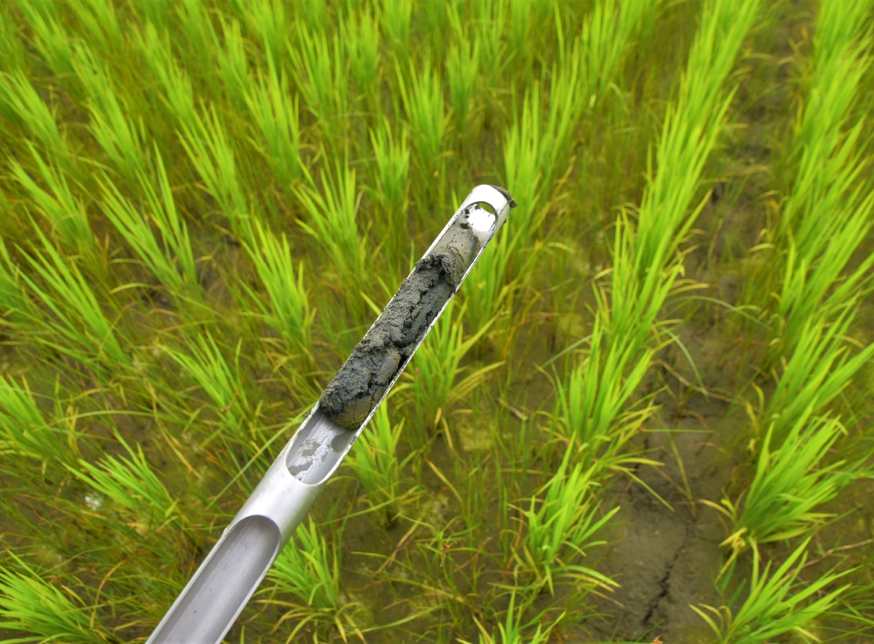

例如:我曾在南投竹山鎮東埔蚋溪沖積地上的108年第一期水稻田遇過偏高量供給氮肥,水稻還是長不好,根系銹黃、腐朽,地際處燻黑、土壤有臭雞蛋味、新稻葉呈現疑似銅鋅鐵缺乏的症狀。土壤越黑越臭,水稻生長越是糟糕;雜草雖然也不健康,但在競爭上相對還是勝過水稻,施用的氮肥反而讓雜草更茂盛。

深究其中,這案例的背後成因有下列內容:

(1)土地的土壤還有大量去年的二期稻草殘體未被及時分解,本季插秧浸水後快速分解,甚至產生氧化還原逆境。

(2)地際處燻黑、土壤有臭雞蛋氣味可能與前期稻草內的蛋白質或本季所施用的硫酸銨有關。

(3)土壤為粗質地的砂質壤土,有機質小於1%,所有因土壤還原所產生的銨、二價錳、硫化物、甲烷…等有害物質直來直往,可緩衝空間小。這種特質也會讓肥料成分流失快,水稻還來不及吸收,但雜草倒是吸收不少。

(4)該區域乾燥土壤pH在7.5~7.8,不利微量元素銅鋅鐵的吸收。

這件案例在診斷後立即開始曬田並於葉片施用銅鋅鐵之後,這些受封印的水稻在三天後神速地恢復生長勢,並超越身邊的雜草,進入下一個生長階段。這案例若執著於持續地面追肥,肯定換來稻熱病纏身,雜草茂盛的結果收場。

過量施肥無法讓作物有效利用,又導致雜草茂盛

再舉個廣泛的例子。所有作物的生長都是在長期時間下,持續從周邊攝取礦物質養分與水分,以光合作用合成自身所需之有機物質,由簡至繁,從一顆小種子到小苗,再到茁壯。

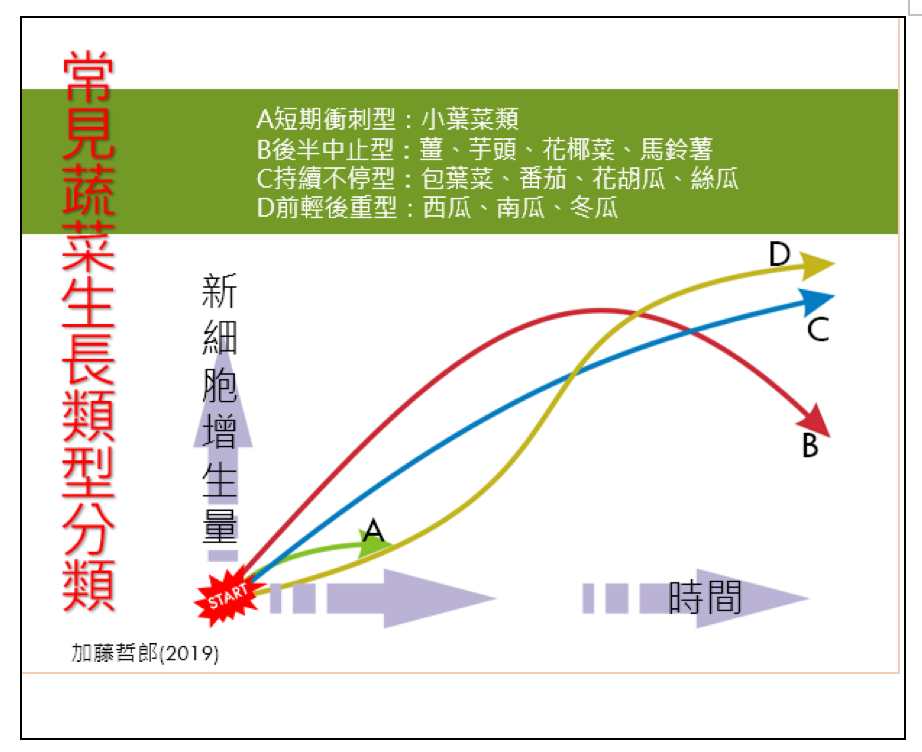

以蔬菜而言,常見蔬菜可概分成以下四種型態,各型態的生長特性看來都不同,但施肥需考量其生長特性,才能達到最佳肥料效益。簡而言之,單位時間內作物的體重增加越多,代表有越多的資源被攝入,若真有施肥必要,肥料釋放時間點能對上細胞分裂與生質量增加的高峰(各曲線內的斜率越大者,越是需要大量的肥料)是最聰明的策略。

剛種下的番茄苗、忙著開根長葉抽芽時,跟後期結果連續採收時做比較,我們可從增加的「作物整體體重」來設想,小苗期所需要的礦物質養分會比連續採收時少了許多,所以,剛種下到開花前的肥料施用量肯定要比連續採收時還少。

因此,前期過量施肥除了無法讓作物有效利用外,還會導致金錢浪費、甚至造成根系的傷害、雜草茂盛、病蟲害難控、破壞土壤健康⋯⋯等。其實是自找麻煩。(文未完,請繼續閱讀)