過往荖葉多被認為只用在檳榔「包葉仔」的附屬品,實際上荖葉具有甜味以及特殊香氣,英法、印尼等國都有使用荖葉茶或用以食材,屏東、台東亦有農民與業者嘗試將荖葉加入冰棒、香腸、水餃等料理,無不希望荖葉可以與檳榔「分手」,發展出自己的產業。(閱讀新聞背景點選這裡)

然而荖葉至今仍未被衛福部列在「未確認安全不得使用清單」(以下簡稱「不得使用清單」),與月桃花、香蕉葉等作物同樣不能作為食品原料,利用方式大幅受限。民間團體呼籲,儘速將荖葉排除於「不得使用清單」,食藥署表示,會評估其是否要列為「藥食同源」的食材,將開設專家會議邀請各方專家評估食安性。(閱讀新聞背景點選這裡)

小知識:荖葉是胡椒科植物,有辛香味、辣味,可作為調味使用,單吃有甜味以及特殊香氣,台東栽培面積最廣,荖葉不止可以包檳榔,也可以包烤肉、果乾,發揮特有的食材風味。

再傳開罰事件,專家與業者驚呼:阻擋飲食文化

台東大學公共與文化事務學系教授張育銓說明,荖葉的美妙滋味源自精油,精油容易在加熱過程中揮發,但加入香腸,可以將精油包覆在腸衣中,維持荖葉風味。另外使用荖葉入菜,可以促使農民改變田間管理模式,生產無毒荖葉提供料理用,對地方環境、產業都很有幫助。

然而今年 8月有屏東廚師使用荖葉入菜,自售荖葉香腸而被檢舉,並依《食安法》開罰 6萬元,此事引起荖葉學者、業者與農民譁然。

張育銓表示,其實各國都有荖葉產品,包含印度有荖葉琴酒、印尼與法國皆販售荖葉茶、英國甚至將荖葉作為年長者的營養品,至於台灣經過多年推廣,其實也有超過 128家餐廳、500戶以上家庭料理荖葉,卻都不見容於食藥署。

張育銓解釋,食藥署雖除了以科學文獻與研究,也可以食用歷史記載等方式判定作物的食用安全性,民間使用荖葉受罰事件,再度體現食藥署僅以法制硬性規範,讓飲食與傳統文化脫勾,「明明是能並存的」。

張呼籲,政府除了要更彈性審查荖葉等「非傳統性食品原料」的食品安全性,也要善待這些荖葉業者。

排灣族人:族人長年使用荖葉,為何不是食物?

義守大學觀光餐旅學院原住民專班講師谷桑・路法尼耀積極研發、推廣荖葉創意料理,聽到有廚師又被開罰,「相當驚訝」。他身為屏東瑪家鄉排灣族人,從年幼就看到族人會把荖葉入菜,年長者也會用來治療牙痛,表示荖葉具食用與藥用價值,並不明白為何還是無法作為食品使用。

屏東廚師朱志揚則是到場為受罰同業打抱不平,並說明自己身為原住民,持續在教授族人荖葉料理,希望成為部落飲食與文化特色,而荖葉又被開罰,無疑是大潑冷水。他責問政府,如果他在部落傳承荖葉料理,卻不能對推廣、販售,「請問用意何在?」

立委質疑審核進度緩慢,要求政府調整審核門檻

之前國人對月桃、荖葉、冰花等作物列於「清單」中表達質疑,隨後農業部回應,將把月桃等食材相關資料提送給食藥署,透過《非傳統性食品原料申請作業指引》(以下簡稱《指引》)評估是否從「不得使用清單」排除。

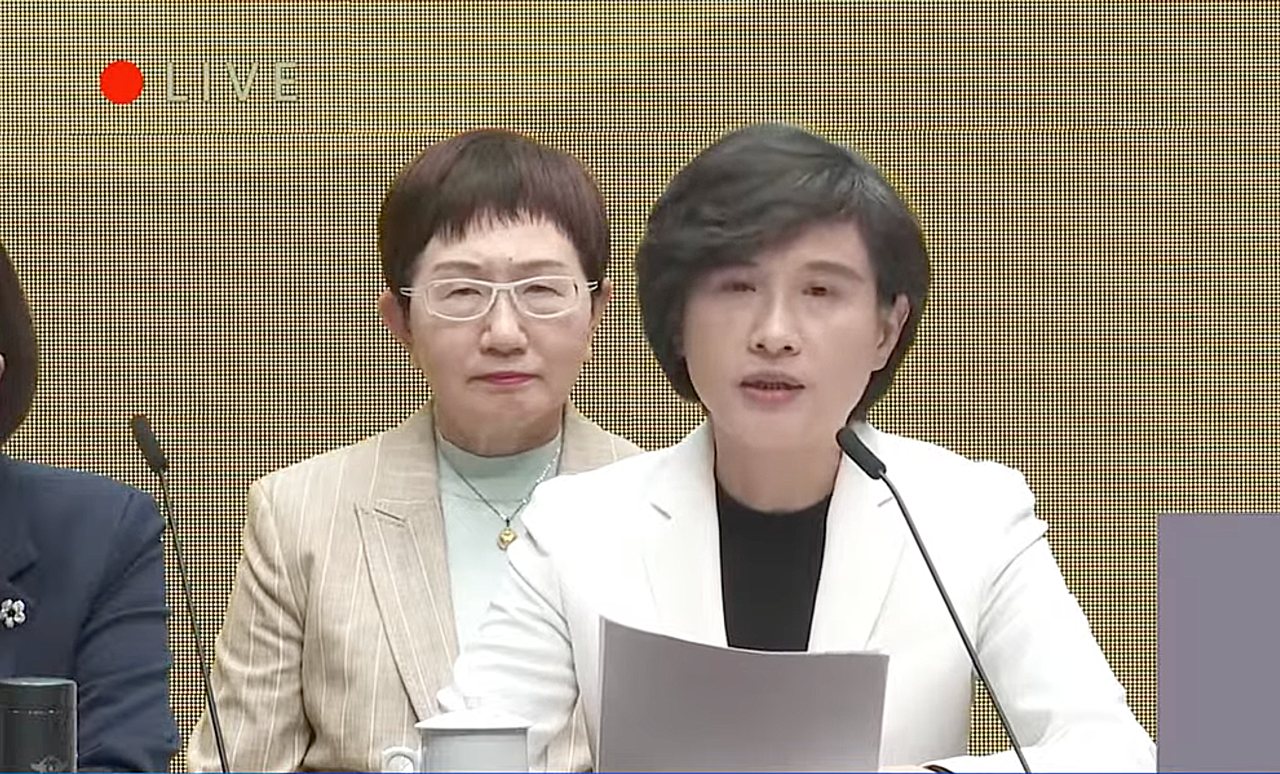

但民進黨立法委員伍麗華指出,目前月桃、荖葉都還沒有通過審核,民間受罰事件卻不斷發生。她呼籲政府應加快腳步,並要求地方衛生局暫緩對荖葉等食材開罰,以免農民至餐飲業者都要為檢舉擔心受怕。

伍麗華明言,食藥署在《指引》中對非傳統性食品原料的定義並不合理,包含台灣無一定年限的文字紀錄、只有特定族群食用等,「等同漠視台灣原住民族的傳統飲食」。

她強調食藥署應調整《指引》界定與申請應更具彈性,利用發佈問卷等方式,調查列在「不得使用清單」、台灣卻常用的食材,一併評估其食用安全性,才不會讓民間受罰事件層出不窮。

艾草只准用葉子,與傳統文化明顯相悖

不僅是原住民族,民進黨立法委員陳培瑜說明,客家族群長年習慣用整株艾草入菜、燉湯,但「不得使用清單」只容許艾草葉片作為食材,顯示台灣食材的規範對文化包容性嚴重不足,定義與審核都一直侷限在文字歷史、研究上,「非常荒謬與狹隘」。

她強調食藥署需要與農業部、原民會等跨部會合作,並廣納更多業者、學者的意見,才能在維持食安前提下,又能包容食品與地方飲食多樣性。

張育銓以荖葉在美國等國家生產,重申台灣對於食材有更多包容性,方是跟國際接軌,飲食文化也才不會「不接地氣」。

他並補充,自己與農業部合作三年、花費超過 500萬研究荖葉品種、食用、活性物質等各項資料,並預計明年可向食藥署提出申請,希望後續食藥署能通過審查,依舊希望能彈性調整《指引》的申請條件,以免每項食材審核都太過勞民傷財。

荖葉未列出農藥殘留容許量,影響食安

荖葉未被納入食材,也影響其安全性。因其列於「不得使用清單」,因此政府未列出農藥推薦用藥與標準。雖然農業部先行規定荖葉的官方核准用藥,但因衛福部尚未訂定農藥殘留容許量,而無法有抽驗標準,不論是國內或是進口荖葉,其農藥殘留仍是食安隱憂。

日前亦有民間團體與學者研究,發現荖葉農藥殘留情況嚴重,並呼籲衛福部應積極管理荖葉。

農業部、原民會、客委願合作審查食材

針對民間的訴求,農業部農糧署雜糧特作組簡任技正莊岳峰表示,荖葉研究將完成動物與有效成分試驗。對於立委質詢「進度過慢」,他坦承荖葉在台灣被民間認為有致癌風險,因此研究比較嚴謹,特別進行毒理評估,但會盡快以研究確認無食安疑慮後,向食藥署提交相關報告。

莊岳峰指出,每種作物的產業規模、慣用方式與生產模式並不相同,以月桃與荖葉為例,前者由林業試驗所研究、後者則交付農糧署以「嗜好性作物」負責。若要同時評估食用安全性、從「不得使用清單」排除,「其實有難度」。

他強調,農業部願意與原民會、客家委員會合作,共同掌握與調查更多現在「非傳統性食品原料」(沒有被大眾常用、有明確記載文獻等的食材)的作物,以免全盤調查所有食材會有過大的經費壓力。

原民會社會福利處專委柯麗貞表示,原民會相當鼓勵台灣原住民的傳統飲食能從「不得使用清單」移除,但她以「黃藤心」舉例,原民會與衛福部中醫藥研究所就耗費超過 400萬申請黃藤心可作為食材,以此也希望食藥署共組跨部會討論平台,透過多方專家討論減少審查門檻。

客委會產業經濟處專委袁靜慧也希望荖葉通過審核,以此鼓勵更多客家傳統食材有機會使用,進入主流市場。

食藥署:願意跨部會合作,同意開設專家會議

食藥署食品組簡任技正技周珮如強調,食藥署要有「客觀的安全性評估或歷史佐證」,也要深究食材的品種、食用部位、傳統食用方式,才能妥善審查食材的食品安全性。

以荖葉為例,因為傳統會有醫藥用途,後續審查可能就會評估其是否要列為「藥食同源」的食材。後續若有原住民、客家等族群常用的食材申請審核,會透過跨部會合作,確保能減少限制飲食文化發展。

針對《指引》定義與申請內容是否能彈性調整,周珮如表示食藥署「也希望(規範)更友善一些」,對於修正《指引》期程部分,食藥署明(2024)年可規劃《食品原料計畫》、開設專家會議,並針對不同食材邀請各方專家討論,協助評估食安性。