公視環境紀錄片導演柯金源,用鏡頭寫下台灣空污、地下水、海岸變遷,暌違3年,他再度將目光轉回海洋,橫越日本、菲律賓、澳洲,今年5月完成亞州第一部鯨鯊紀錄片《餘生・共游》,娓娓道出台灣從吃鯨鯊、保育、圈養的歷程。

雖然曾成功攀登希瑪拉雅山脈5千多公尺的高峰、橫越零下30度的南極,水下仍是柯金源認為最難拍攝的現場,也因議題被掩藏在深不可測的水面下,主流媒體不願花時間投入,更讓他覺得必須紀錄這些不被看見的事物,花上10年沈潛、等待、凝視,只希望讓這個「海島國家的陸封民族」,重新省思人與大自然的關係,「發生在水下的事,在陸地上看不到,雖然下去了也不代表一定有東西,但不做永遠不知道。」

「別人比較少做的,就我來做吧!」

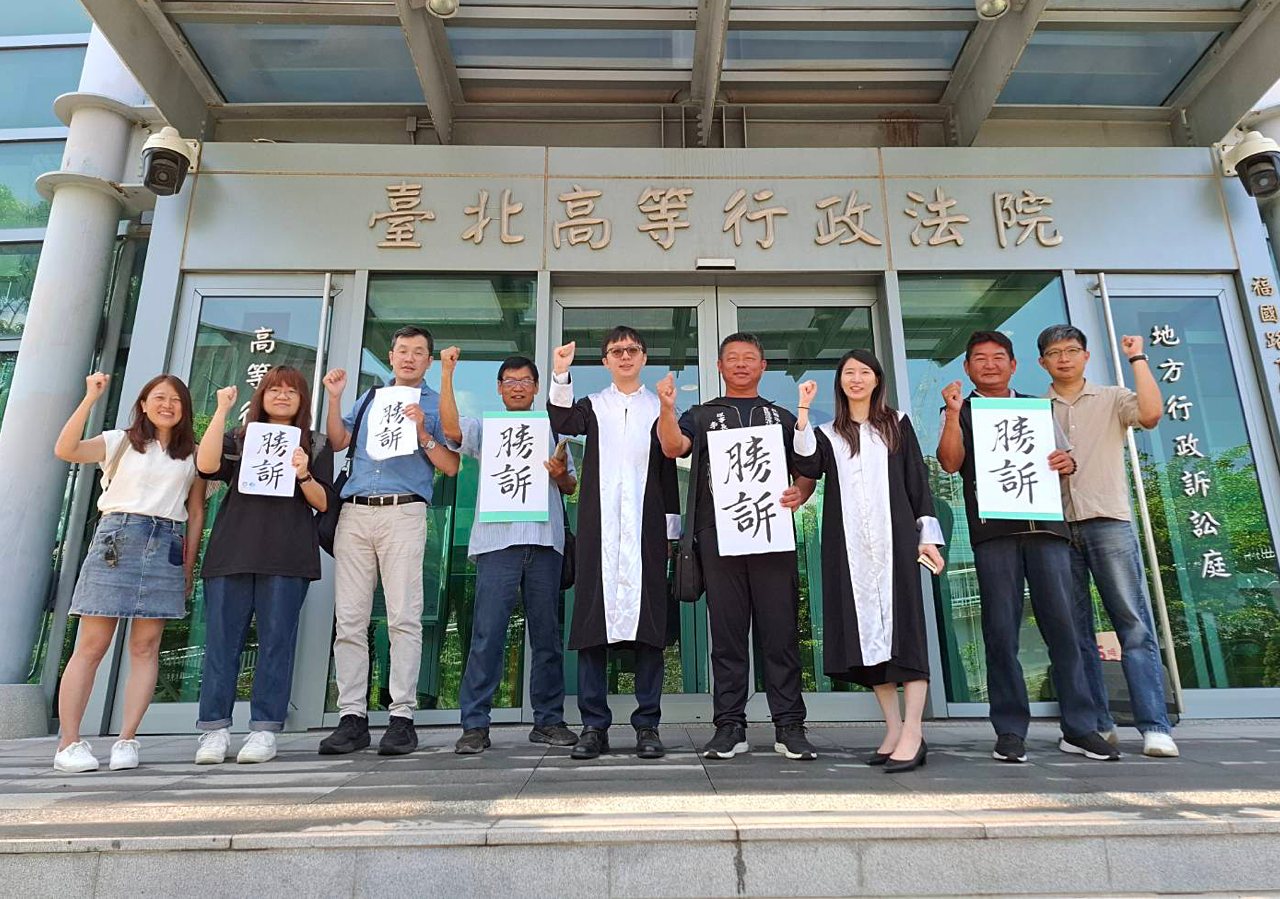

2005年,一隻誤入宜蘭定置網的鯨鯊,被屏東海生館以研究教育名義引進,從此牠的名字變成「鯨鯊二號」,家園也從廣闊的海洋,縮小到12公尺深的水族箱;歷經2008年鯨鯊禁捕,上百萬人次造訪,牠的體型從一開始的2公尺,長大到7公尺,在動保團體抗議下,海生館去年7月決定放牠回大海,卻在海岸擱淺,最終緩緩沈入海底、生死未卜。

這次失敗的野放過程,第一個見證鯨鯊二號浮出水面、撞到石頭的人,是海洋大學研究團隊,以及柯金源的記錄片團隊,當時,全台媒體只有他們獨家紀錄鯨鯊二號緩緩下沈的最後身影;這並非偶然,而是柯金源10年以上的累積。

人稱「柯師傅」的柯金源,早在1980年代就用相機記錄台灣土地,後來進一步投入紀錄片,由於出身彰化伸港,他長期關注海洋議題,《餘生・共游》是他第五部海洋紀錄片;在開發至上的台灣,環境議題一向不受媒體青睞,海洋更是冷門中的冷門,除了技術和經費門檻高,「看不見議題」更是主因。

柯金源說,媒體習慣有事件出現才報導,不願長期投入調查,但是水面下的東西,沒有下去很難看到,更需要主動調查,「台灣的海域面積有15萬平方公里,陸地才3.6萬,這麼大的區域不去探索,只留在陸地太可惜。別人比較少做的,就我來做吧!」

為了拍片,他1990年代就學潛水;在紀錄片《產房》中,他花了10年追蹤東北角用人工魚礁復育軟絲,發現漁業署在全台沿近海,投放設置了80幾處人工魚礁區,但持續進行後續監測與評估的卻只有20幾處,實際管理運作的更少,「很多事情只看一、兩年,出來的東西太表淺,必須長期田野調查,不斷投入才能看到問題。」

追鯊10年,連學者都折服

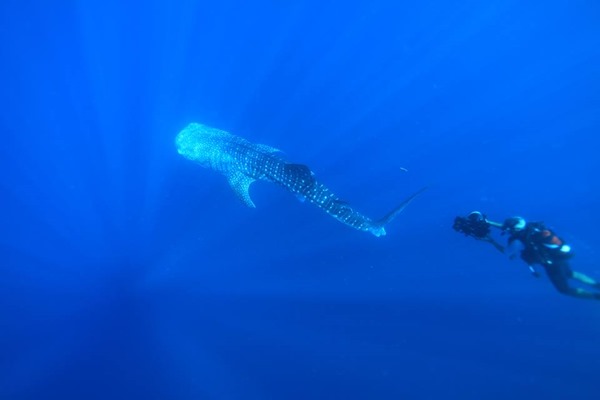

《餘生・共游》以全世界最大魚類—鯨鯊為主角,鯨鯊雖因不怕人被暱稱為「大憨鯊」,但數量稀少,不易拍攝,一接獲誤捕通報,經常得在一小時內收拾行囊立刻出發,柯金源有時便一個人帶著潛水用具、腳架、攝影機,單槍匹馬完成拍攝,前一秒還在船上,下一秒就跟著鯨鯊潛入海底,就算暈船仍緊握著攝影機。

很難想像,個子瘦小、年逾50的柯金源,曾爬過世界最高峰、遠征南北極,但只要聽過他眼睛發亮地述說,到南極拍片時「沒有落日,很想一直拍下去」,就能感受他早已將攝影當成一生志業。

國內鯨鯊研究權威、海洋大學環境生物與漁業科學系主任莊守正,和公視團隊合作了10多年,他形容:「柯師傅根本不是凡人」,小小身軀竟能上山下海;20年鯨鯊研究中,前來報導的媒體不計其數,但沒有人像柯金源一樣,一追就是10年,研究精神讓人折服。

就像一位有耐心的獵人,柯金源總是靜靜等待最好的時機出擊。公視《我們的島》製作人、同時也是《餘生・共游》的企劃于立平觀察,柯師傅看事情不會只著重在當下,例如《餘生・共游》呈現出台灣漁業觀的變化,這絕非2、3年能完成,實際上,就算花了10年,人們對鯨鯊的了解還是不夠,拉長時間尺度看這件事,人們才能反省過去,找到未來的路。

讓海島國家的陸封民族,重新思考海洋與生命

影片中最早的畫面是1992年,漁民在台東漁港活生生割下鯨鯊的魚鰭,也就是老饕口中最頂級的「天九翅」,那時台灣一年還能捕獲2百隻鯨鯊,卻在短短20年間因數量急劇減少成為禁捕物種,隨後被海生館奉為鎮館之寶圈養,野放失敗後,徹底證明人定勝天的思維只是一廂情願。

想起第一次和鯨鯊共游,柯金源至今仍難掩興奮之情,「光是牠的鰭,就有一個人大啊!」和美麗的鯨鯊共游是一輩子難忘的回憶,但在追逐過程中也深刻體會人類的渺小,因此他的作品就像這隻溫柔巨獸,沈靜而謙卑,不急著批判哪一方,而是讓20年來的歷史自己說話,連一句旁白都沒有,並遠渡菲律賓、日本,拍攝當地人和鯨鯊共游的生態觀光,試圖找出人類和大自然的平衡點。

將「野望國際自然影展」引入台灣的王誠之認為,扎實的調查研究,以及濃厚的草根關懷,正是這部片最難能可貴之處,有時保育人士太急著傳遞主張,無形中產生正義的偏執及知識的傲慢,柯師傅雖有自己的堅持,但並不因此凌駕於他人,充分流露出莊稼人的溫柔敦厚,《餘生・共游》的視野因此超越台灣,具有成為亞洲、甚至全世界重要作品的潛力。

《餘生・共游》拍的是鯨鯊,卻不只是鯨鯊,對生命的尊重、因此重新思考人與海洋的關係,才是這部片最想傳達的理念,「人們對海洋陌生,陌生而產生誤解,無法了解就不會關心,生活在海島,卻成為離海的民族。」

柯金源拍攝鯨鯊的行動不會停止,因為議題從沒有結束的一天,改變何時會出現仍是未定之數,只需要靜靜等待,當一尾潛藏在深處的鯨鯊,溫柔而堅定地看守著家園。

附註:《餘生・共游》紀錄片-公共電視首播時間:

5/5(一)晚間22:00上集-台灣人近二十年來,利用鯨鯊之形式與鯨鯊「餘生」的故事。

5/6(二)晚間22:00下集-西北太平洋島嶼,人與鯨鯊「共游」的體驗與價值觀的探討。

《餘生・共游》紀錄片 預告1

http://youtu.be/KqhIMs9RG8g

預告2

http://youtu.be/tz3hIfoEbnM

預告3

https://www.youtube.com/watch?v=Hwiz2bpBUWk

官網

http://viewpoint.pts.org.tw/whaleshark/

(本文為財團法人建蓁環境教育基金會專案贊助人事經費,但完全不干預新聞選題與採訪寫作,確保新聞獨立性)