市售巧克力產品琳瑯滿目,有牛奶巧克力、黑巧克力、巧克力威化餅,甚至每年情人節熱銷、做成球狀的金莎巧克力,在現行尚未確定巧克力定義的狀況下都可稱為巧克力。

食藥署擬在月中召開專家會議,為巧克力「正名」,定義多少含量的總可可固形物才能稱為「巧克力」。目前歐盟、國際食品法典委員會(CAC)、英美等地規定,總可可固形物重量佔比須介於30%到35%以上才能稱為巧克力,但我國目前尚無規範。

可可成分佔比不同,價格品質差很大

真正純正的巧克力是可可豆經發酵、曬乾和輾壓等過程,產生可可膏(或可可塊,乾燥會變成可可粉)以及可可脂(或可可油),調和比例,再加一些糖調味而成,市面上所謂60%、70%、80%、90%黑巧克力便屬此類。

以60%為例,就是指可可膏(或可可塊)和可可脂的加總比例,其餘40%通常是糖,「有些歐洲廠商則會添加大豆卵磷脂,讓口感更滑順。」李興華說。

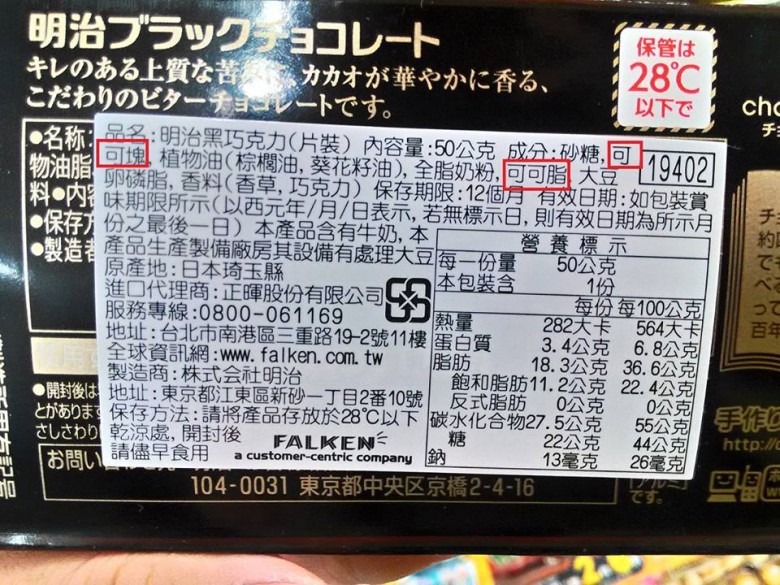

擁有豐富食品加工廠經驗、曾開設巧克力專賣店的李興華指出,市售較便宜的巧克力,通常會使用奶油、棕櫚油甚至人造奶油替代可可脂,再混合可可膏或可可粉,調配糖等其他材料製作,因此判斷一巧克力好壞關鍵在可可脂的含量。

複合巧克力:用「氫化棕櫚油」取代可可脂

此外,可可豆的原產地也是影響巧克力風味和品質的關鍵,宏捷食品總經理辜正慕表示,若論產量和品質穩定的可可豆大多來自迦納、象牙海岸一帶,若要標榜特殊性則會挑選來自中南美洲、祕魯和墨西哥一帶原生種的可可豆,但因為產量稀少、供應鏈不穩定,價格相對高很多。

辜正慕指出,一般採用氫化棕櫚油替代可可脂的巧克力業界稱作「非調溫巧克力」或是「複合巧克力(compound chocolate)」。

辜正慕解釋,因為可可脂溶點只有28度(超過28度即會融化),對亞熱帶國家來說,在保存和配送上困難許多,因此改以氫化棕櫚油取代,是為了因應工業化的需求,當然成本也會便宜許多。

食藥署:將訂出「總可可固形物」的含量比例

食藥署月中即將開會討論的「總可可固形物」,就是指可可膏、可可脂和可可粉的加總,依目前國際間的規定,包含歐盟、國際食品法典委員會(CAC)、英國、日本、韓國、美國和大陸,其總可可固形物重量佔比介於30%到35%以上。

至於是否依據國際規定?食藥署食品組專委許朝凱表示,仍需等專家會議討論後形成共識才能確定,未來一旦討論出比例後,將會給業者一年的緩衝期修改外包裝標示。

為甚麼不提童工問題?