文/郭金泉、李武忠(台灣國立海洋大學水產養殖系教授、農漁經學者)

國內再度發生養殖文蛤大量死亡的情形,文蛤死因眾說紛紜,包括:底土污染、六月份連日暴雨、酷夏高溫……甚至有養殖戶懷疑是因為母貝基因窄化、體質已弱化,導致文蛤育成率差等等,而官方第一步做法將成立「文蛤養殖SOP示範池」,來確立是否為養殖管理問題,其他問題如致病弧菌感染、基因窄化等疑問,則等養殖結果再說。(首圖非台灣當事文蛤)

據傳為解燃眉之急,將由外國(越南、中國)引進類文蛤的貝類,政府想透過引進他國貝種來進行育種,需要非常審慎,貝類疾病和陸生家畜與魚類疾病不同,一旦入侵就難以防範。因為貝類養殖場周圍,存在許多野生種貝,入侵養殖場的貝類病原體可藉著野生種而順利擴散蔓延,貝類又比魚蝦耐命,離開水體仍可存活一陣子,容易長途搬運,所以疾病一發,無遠弗屆。

為避免貿然引進外來種衝擊原生貝類族群及生態環境,應由公家機構如國家水產生物種原庫或水產試驗所來進行,避免由民間業者自行引進以免失控。過去世界各國也曾發生過幾種毀滅性的貝類疾病,以下舉例提供國人參考:

(1)日本:1996年真珠貝的赤變病(軟體部變紅大量死亡)

自從1893年日本人御木本幸吉成功培育出歷史上第一顆人工養殖半圓形珍珠,日本的海水珍珠產量一直執世界之牛耳。1960年至1970年,是日本珍珠業最輝煌時期,珍珠業發展達到了頂峰,其年產量達百噸以上,最高年產量竟超過120公噸;其中日本四國愛媛縣宇和海盛產日本真珠貝的母貝(akoyakai;アコヤガイ、阿古屋貝、學名Pinctada fucata martensii),占日本總產量的7成。

1994年赤變病首先發現於愛媛縣宇和海,之後帶病母貝運銷至日本全國各地,1996年一舉爆發,日本真珠的產量與產值從此一蹶不振,2002年年產量僅30公噸,至今仍無法恢復,目前僅占世界的13%。注射病貝體液的過濾液至健康貝,都會顯現與病貝同樣的症狀,日本研究者推測病原(大小約0.1~0.45μm)與濾過性病毒(Akoya viral disease,簡稱AVD)有關,但詳情至今仍不明。

日本研究者也認為,此病毒與由中國輸入真珠貝的種苗,而隨之引進帶入病原有密切關係。後來日本真珠貝產業靠引進抗病性強的中國產真珠貝與日本產真珠貝雜交,暫時克服大量死亡的陰影;但雜交種日本產真珠的品質低劣,已不可同日而語。至今病原仍潛伏在日本各地的真珠貝養殖場,養殖戶若養殖對此赤變病沒抗性的日本產真珠貝,最終都落得發病大量死亡血本無歸。

(2)美國MSX病:

美國西海岸曾從日本與韓國大量引進巨牡蠣(Crassostrea gigas),Haplosporidium nelson原生動物很可能隨者太平洋牡蠣種苗,一併橫渡太平洋偷渡入美洲,再入侵美洲牡蠣新宿主。因為後來研究者發現H. nelson 原生動物,也感染日本與韓國的巨牡蠣,但不發病。

(3)幾乎被滅絕的歐洲牡蠣:

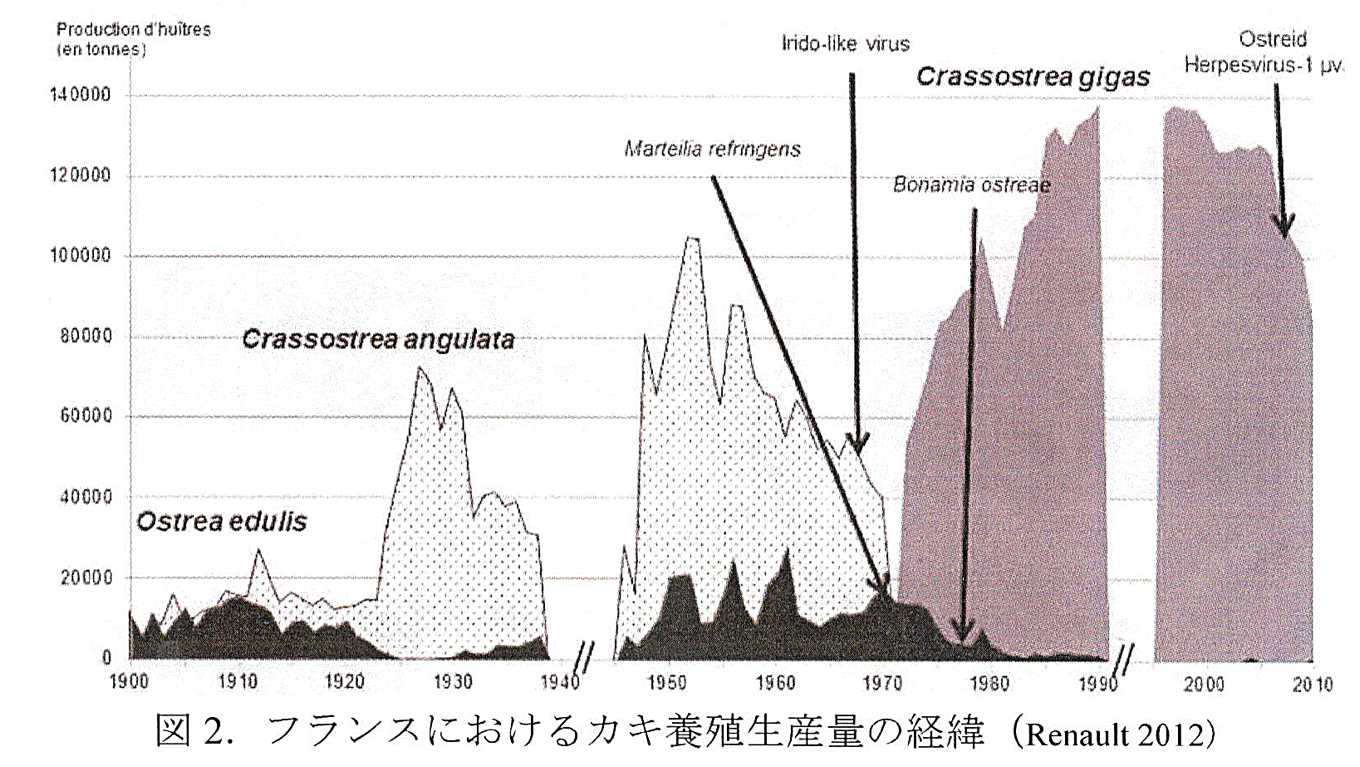

歐洲原盛產歐洲牡蠣(Ostrea edulis)和葡萄牙牡蠣(Crassostrea angulate)。歐洲牡蠣在60年代受Marteilia refringens (又稱: 馬爾太蟲病)、70年代受Bonamia ostreae(又稱:波納米亞蟲)兩種原生動物感染而瓦解,歐洲主要產地的法國產量驟降至過去的15分之一,葡萄牙牡蠣則於1960年代末期爆發濾過性鰓病而產業告終。

為了挽救法國牡蠣產業,由日本宮城縣輸入大量巨牡蠣種苗,如今漂洋過海移植的日本巨牡蠣,年產量約10萬公噸占法國養殖牡蠣產量的95%。所以說日本牡蠣拯救了法國的牡蠣產業。

貝類疾病難防止傳染擴大,預防治療都困難

上述這些經驗提供我們很重要訊息和教訓,那就是貝類疾病的特徵和陸生家畜與魚類有明顯的差異。包括:

(1)一旦入侵,很難防止病情擴大

在貝類養殖場周圍,存在許多野生種貝,入侵養殖場的貝類病原體可藉著野生種而順利擴散蔓延。而且貝類又比魚蝦耐命,離開水體仍可存活一陣子,容易長途搬運,所以疾病一發,無遠弗屆。

(2)具預防、治療雙重難題

貝類不具專一性免疫 (adaptive immunity,無法像魚類等脊椎動物一旦被病原體感染後,會對病原體產生記憶,病原體再次感染就更加困難的特性)。所以無法開發貝類疫苗防治貝類疾病;而且貝類是以濾食浮游生物或啃食藻類為生,投藥治療貝類疾病恰似天方夜譚,我國現行水生動物藥物使用規範中,也規定軟體動物(貝類)不可使用藥物進行治療。

(3) 事前很難掌控疾病的傳播

世界各地飼育的陸生家禽與家畜多是同一品種,若海外甲地發生疫病,可事先在國內預防準備。但水產生物例如貝類,近緣種散布世界彼端,藉著宿主轉移,海外病原體會轉而感染國內新物種,爆發蔓延疫病,完全始未料及,美洲牡蠣MSX病就是一例。

(4)不僅養殖產業受害,也會波及漁業

野生族群一旦受到嚴重感染,一如美洲牡蠣的例子,養殖及漁業產業均無一倖免。目前日本養殖的帆立貝年產值300億日圓,假如鞭孢子蟲(Perkinsus qugwadi)入侵,對漁業與生態都是無法彌補的浩劫。

貝類種苗檢疫應嚴格管控,育種也非常重要

綜上所述,由於貝類疾病病原一旦入侵,病情蔓延就難以阻絕,因此從源頭防範貝類疾病格外重要,建立養殖、加工、流通、漁業各行各業間的防疫體制應是當務之急,尤其嚴密監控養殖種苗和活貝蓄養之運搬通路,控制疾病入侵的路徑。

國外研究貝類的學者專家建議,貝類應養殖在不易受感染的環境,或者培育出抗病品種,是杜絕貝類傳染疾病的不二法門。不然就如日本真珠貝產業和中國雜色鮑「東優1號」九孔的例子,以雜交育種找到解決方法。

台灣檢疫部門應評估並提供擬引進之外來物種,是否對我國生態環境和遺傳污染影響的報告,建立外來物種風險評估體系。不僅入關當時須進行全面的檢疫,更要對引進後在隔離區的暫養,進行全面系統化的追蹤與監測。

希望上面所提供的例子與數據,可以做為國內研究養殖文蛤大量死亡原因與因應對策的重要參考。政府相關部門需找對人,用對方法,別重蹈過去國內九孔引進中國九孔,造成台灣九孔產業幾近崩潰,『把錯脈』,『開錯處方』蹉跎10年的覆轍!