與檳榔緊緊扣連的作物,還有荖葉和荖花,又以荖葉種植面積較大,全台共1119公頃,超過七成都在台東。在台灣,荖葉連同檳榔一起被唾棄忽視,但在國外,荖葉卻是以保健食物之姿出現在餐桌上,還強調具有防癌作用。近年台東亦有居民開始嘗試以荖葉入菜,試圖轉型擺脫檳榔污名。

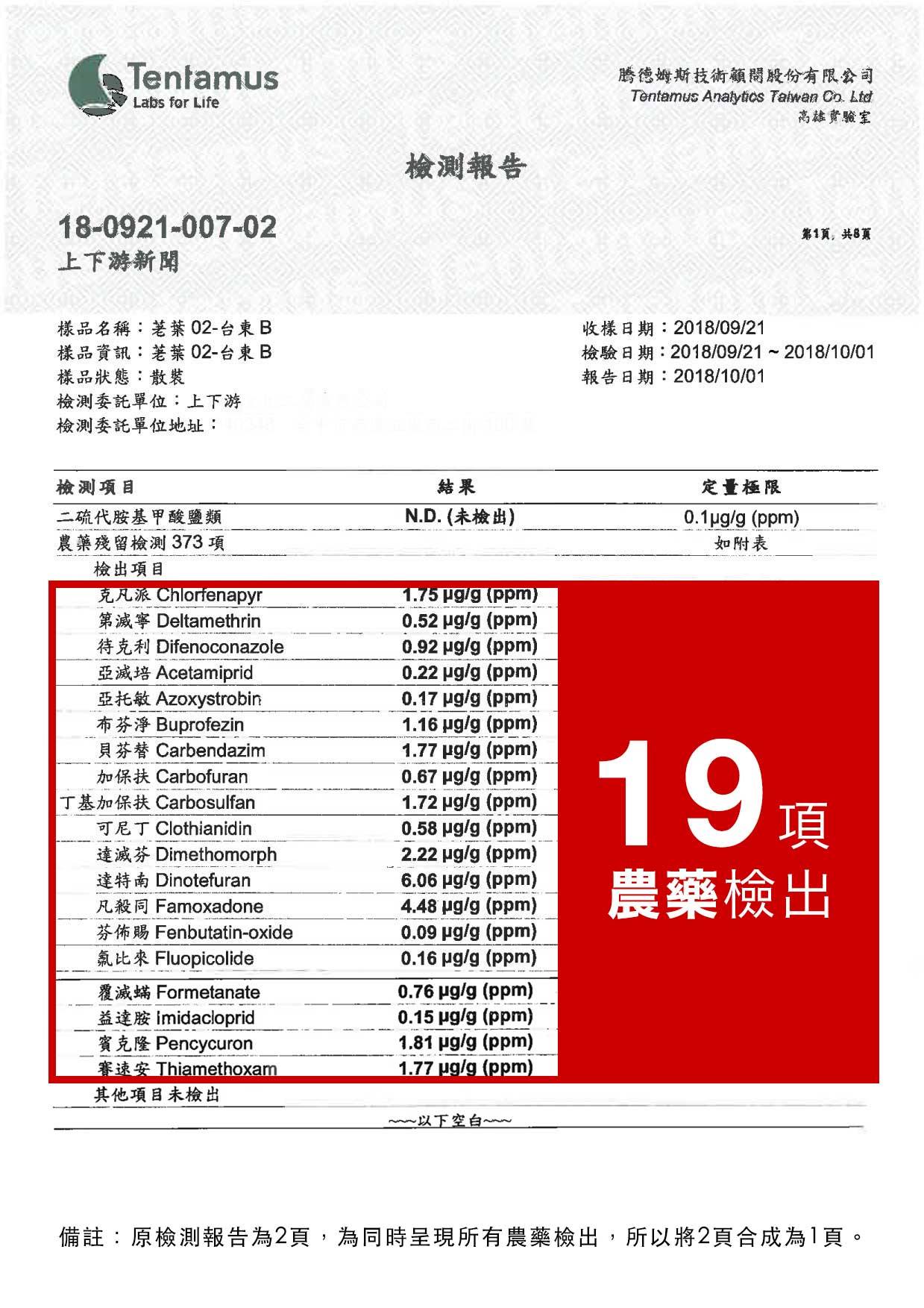

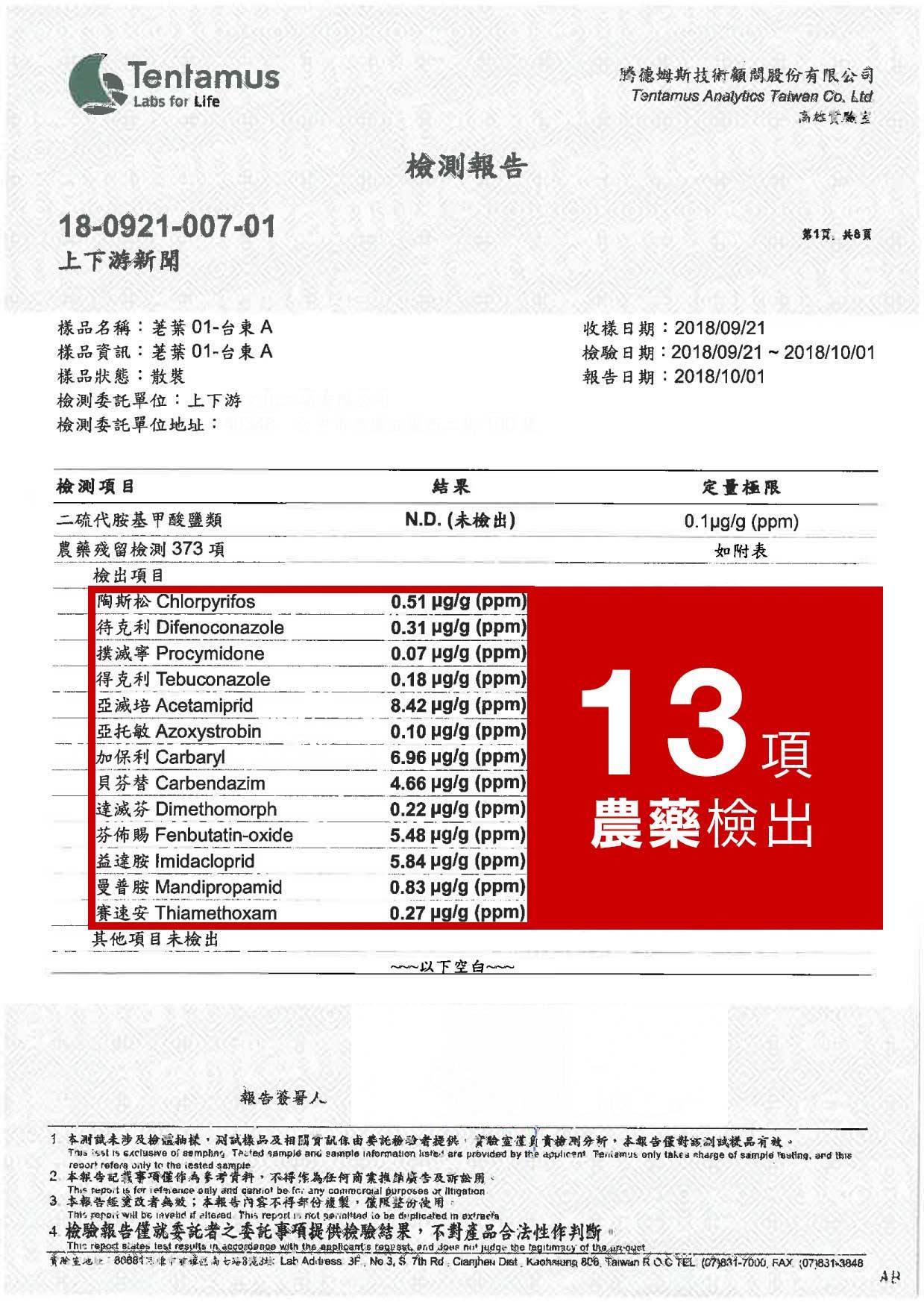

但根據《上下游》田間實地採樣檢測,荖葉的殘留農藥最高達19種,令人心驚。荖葉的農藥使用是防檢一大漏洞,即使藥毒所規範了荖葉的推薦用藥,食藥署卻未公告其農藥殘留標準,也未定期抽驗農藥殘留狀況,等於根本無人監控。若荖葉想要走自己的路,政府必得先正視此一癥結。

小知識:荖葉是胡椒科植物,有辛香味、辣味,可作為調味使用,單吃有甜味以及特殊香氣。

宜蘭大學食品科學系副教授陳翠瑤的研究抽驗結果也發現,荖葉20件樣品有19件驗出農藥殘留,檢出率高達95%,農藥品項加起來共47種,其中一件荖葉樣品更殘留15種農藥,顯見荖葉用藥頻仍,甚至比檳榔更嚴重。

荖葉農:推薦用藥太少,怕抗藥性才輪用多種農藥

對這一長串的農藥殘留清單,荖葉農民如何說?台東荖葉主要盤商、種植荖葉22年的邱創慶推測,可能是因為荖葉的推薦用藥種類很少,使用久了會有抗藥性,「用到都藥傷了還是打不死蟲害,其他用藥只要輕輕噴一下就死了。」因此農民輪用農藥,可能在第一次採收後噴灑三、四種農藥,第二次採收後再噴灑另外三、四種,累積在植株上,才造成檢驗出多種農藥殘留。

邱創慶指出,農民都是有需要才用藥,也大都會遵照停藥期。但若照藥毒所建議用藥卻發現沒效果,就會自己增加使用量,或是農藥行怕生意不好,會建議其他沒在推薦範圍的農藥。此外,有些荖葉農看價格好,會心癢而提早採收,但農藥效期未過,殘留濃度就高。

另一位台東荖葉農洪俊彬則表示,農政單位的推薦用藥都是小規模田間測試,「基本上對一、兩甲的荖葉田沒效果。」實際上種植規模一大,病蟲害就多,因此農民初學時都是聽農藥行建議,有經驗後再自己調配。

農民異口同聲反映,荖葉病蟲害多,遇到下雨、颱風災後更是大爆發,若沒用藥,植株很快就會死光。農藥很貴,不可能用太多,「本土荖葉能賣多少錢?又要跟進口競爭,怎麼可能一直花錢買農藥打。」而且噴太多也容易導致葉片藥傷,或是殘留怪味而被檳榔攤退貨。

洪俊彬直言,現在政府持三不政策,沒有立基點去限制農民,「農民想說政府都不管我們死活,有什麼條件要求我做什麼事?」他認為荖葉栽種面積不小,政府本就該出手輔導、管制。

農政單位:確實是灰色地帶,沒和食藥署協調好

藥毒所前所長費雯綺表示,藥毒所針對荖花、荖葉、檳榔都曾去田間、市面抽驗調查,已訂出合理的農藥殘留容許量,送進食藥署後卻無消息。防檢局副局長鄒慧娟則說,此案於民國99年送食藥署,但食藥署認為荖花、荖葉、檳榔都會影響人體健康,回函表示不會訂定殘留容許量。

食藥署不公告標準、不管制、不檢驗,費雯綺說,「我們也不能自己去公告殘留標準。」那麼荖葉驗出農藥殘留,是否等同違法?她坦言,「這是灰色地帶,殘留過高也沒標準依據可處理,也不能說不得檢出,農方跟食藥署兩邊沒協調好。」

雖說農民若使用未推薦的用藥,農方可依據《農藥管理法》開罰。然而實際上,農糧署也從未對荖葉做過抽驗。

「我們也很希望政府訂出農藥殘留標準啊!這樣我們才有依據合不合格,」邱創慶道,「政府不輔導,沒有訂出標準,我們怎麼知道使用多少劑量才不會有殘留,放我們自生自滅。」

多元化發展 農民研發荖葉冰棒

荖葉跟著檳榔的路越走越窄,台東已有許多農民開始另闢蹊徑。「大家都把荖葉和檳榔視為一體,但荖葉對人體是無害的啊!」洪俊彬表示,印尼更直接將荖葉打成汁喝,其他國家也將荖葉視為藥用植物,台灣卻只運用於檳榔產業。

為了突破產業困境,洪俊彬實驗出荖葉冰棒。「如果荖葉和檳榔繼續綁在一起就完蛋,一直在想怎麼做比較好,剛好兒子在做冰,於是就想說把荖葉跟冰結合在一起。」單吃荖葉過嗆,許多年輕人受不了,花了一個多月時間才調配出最適合比例。

荖葉冰棒帶著荖葉的甜味及特殊香氣,又有提神作用。洪俊彬指出,吃檳榔的人會好奇荖葉冰棒是什麼味道,「目前吃過的人反應都很好。」很多檳榔攤也打電話問是否能進貨銷售,不只檳榔攤可以小賺,也可以讓吃檳榔的人慢慢接受荖葉原汁。甚至以後檳榔沒落,可以改吃荖葉冰棒,如此荖葉產業就能延續。

荖葉功效多 抑制口腔癌、胃癌、乳癌

邱創慶指出,過量吃檳榔跟荖花會對身體有害,但「荖葉裡的二十幾種成分全是好的,沒有一樣不好。」荖葉在台灣被污名化,實際上它功用很多,可以提神、除口臭、治香港腳、胃潰瘍、皮膚美白、促進血液循環等。

致力推廣荖葉多元運用的台東大學公共與文化事務學系副教授張育銓解釋,荖葉中的成分可以抑制口腔癌、胃癌、乳癌產生,還有抗氧化、殺菌、避孕等功效。東南亞已開發出許多荖葉產品,像是面膜、精油、牙膏、洗手乳、護膚霜、衛生棉、香皂、茶飲等,商機非常可觀。目前也有兩家廠商,將進到台東做生化研究。

「因為荖葉絕對不會致癌,我才敢勇敢站出來推廣。」他強調,「我很清楚,有些衛生單位的人要辯論,只要拿出一篇荖葉致癌期刊我就輸你,他們都拿不出來。」他認為國外的荖葉相關產品這麼多,台灣應該要跟上腳步。

小知識:荖花是雌性荖藤的花穗、荖葉則是雄性荖藤的葉,均屬胡椒科植物,對人體作用不一樣。

荖葉料理成為台東新興特色,荖葉一口酥發想創意

不過,荖葉要發揮上述生化功能,必須經過萃取,過程繁複,因此先推廣飲食較可行。張育銓陸續在各原住民部落裡推廣荖葉料理,以荖葉獨有的辛香味跟辣味開發特色食品,包含荖葉水餃、荖葉烤雞、荖葉披薩、荖葉義大利麵等都大受歡迎。

張也常自掏腰包,自己醃漬荖葉肉片、熬煮荖葉樹豆排骨湯,帶到各個原住民部落演講。「荖葉的特色是有很多醫療作用,在吃的時候,荖葉不只是調味料,還有健康蔬菜養生概念。」不過,在研究料理同時,也必須考慮到荖葉味道重,像是荖葉水餃,就必須再包點野菜綜合味道,讓大家比較能接受。

另外,張育銓也指出,大家印象中的檳榔味道和提神功能,有一部分來自荖葉,所以實驗製作「荖葉一口酥」,希望能夠作為檳榔代替品,讓習慣吃檳榔的人,慢慢改成吃「荖葉一口酥」,不僅一樣能達成提神效果,又能兼顧健康。

而「荖葉一口酥」並非固定食材,就靠大家創意發想。荖葉可以包蒟蒻、檸檬片、巧克力、芒果青、果乾等,「目前試起來,米果鹹度、脆感,咬起來最適合。」張育銓強調,衛生教育一直指出檳榔會導致口腔癌,「但是叫他們不要吃很困難,而是要找到替代品。」

荖葉歷史悠久,農民靠它買房、買地

眼看荖葉產業隨著檳榔衰退,農民努力找尋新的可能性,就是不願意就此放棄。「我們家從清朝阿祖、爺爺、爸爸到我這代第四代都在種荖葉。」邱創慶回憶,因為台東氣候環境更適合荖葉生長,所以當年決定從彰化永靖移到台東。

「小時候聽爸爸講,台灣在被日本統治時,因為日本人不喜歡台灣種荖葉,認為種荖葉、檳榔會滅國,阿公為此被抓去關。」同時也派遣軍隊割掉大批台灣荖葉,因此產量銳減。

「日本人走後,台灣人又開始重新吃檳榔,產業因而死灰復燃。」邱創慶指出,民國60年,幾乎都以荖花為主,民國80年以後則開始較多荖葉出現。

「台東很多農民靠著荖葉買房子、土地,以前搭飛機回台東,從空中往下看,便可看見一片片黑網棚架,那全部都是荖葉。」種植荖葉30年的洪俊彬回憶,台東本來以水稻為主,後來彰化永靖荖葉農移到台東,當地許多農民跟著種植荖葉,稻田都轉成荖葉田。

尼伯特颱風重創 重建艱辛轉作難

荖葉雖曾讓台東富裕,卻也逐漸蕭條,2016年尼伯特颱風侵襲更是重創。「大約九成的荖葉棚架都倒光,」邱創慶說,「當時產量銳減,從正常一台斤150元,飆到一台斤1200元。」

政府趁機實施鼓勵轉作措施,希望荖葉農民轉種香蕉、紅龍果、釋迦等,並給予補助,但農民意願不高。去年有些農民轉作香蕉,但這勢必衝擊到原本香蕉市場,使得香蕉價格大跌。洪俊彬直指,「荖葉種植面積大,轉作什麼作物,什麼作物市場就會完蛋,政府不能顧頭不顧尾。」

「靠荖葉吃飯的人太多,」洪認為,荖葉農大多都是老年人口,這輩子就只會種荖葉,「轉行有難度,對其他工作又不熟。」沒錢復耕的農民,大多數就直接放棄,「很多農民也看衰荖葉產業,覺得沒前途,都抱著多種一年是一年的心態。」

荖葉走到交叉口 「不轉型就跟檳榔一起陪葬」

荖葉農民站在交叉口上,守著舊有荖葉田沒發展,轉種其他作物又不盡理想。洪俊彬認為,荖葉必須轉型,「如果一直跟檳榔綁在一起,這產業很快就結束。」

「我都跟我兒子講,荖葉再做20年就差不多結束,我自己也不希望他接手荖葉田。」洪俊彬強調,「若不開發新商品,荖葉就只能跟檳榔一起陪葬,全台種植荖葉的人,就會變失業人口。」

農民對荖葉產業看法不一,卻都有共識,認為荖葉必須轉型,朝向多元化發展。而張育銓推廣的荖葉料理,也為荖葉注入一股活力,成效慢慢顯現。依靠著檳榔幾十年之久,荖葉如今憑著藥用植物特色,力拚走出自己的一條路。