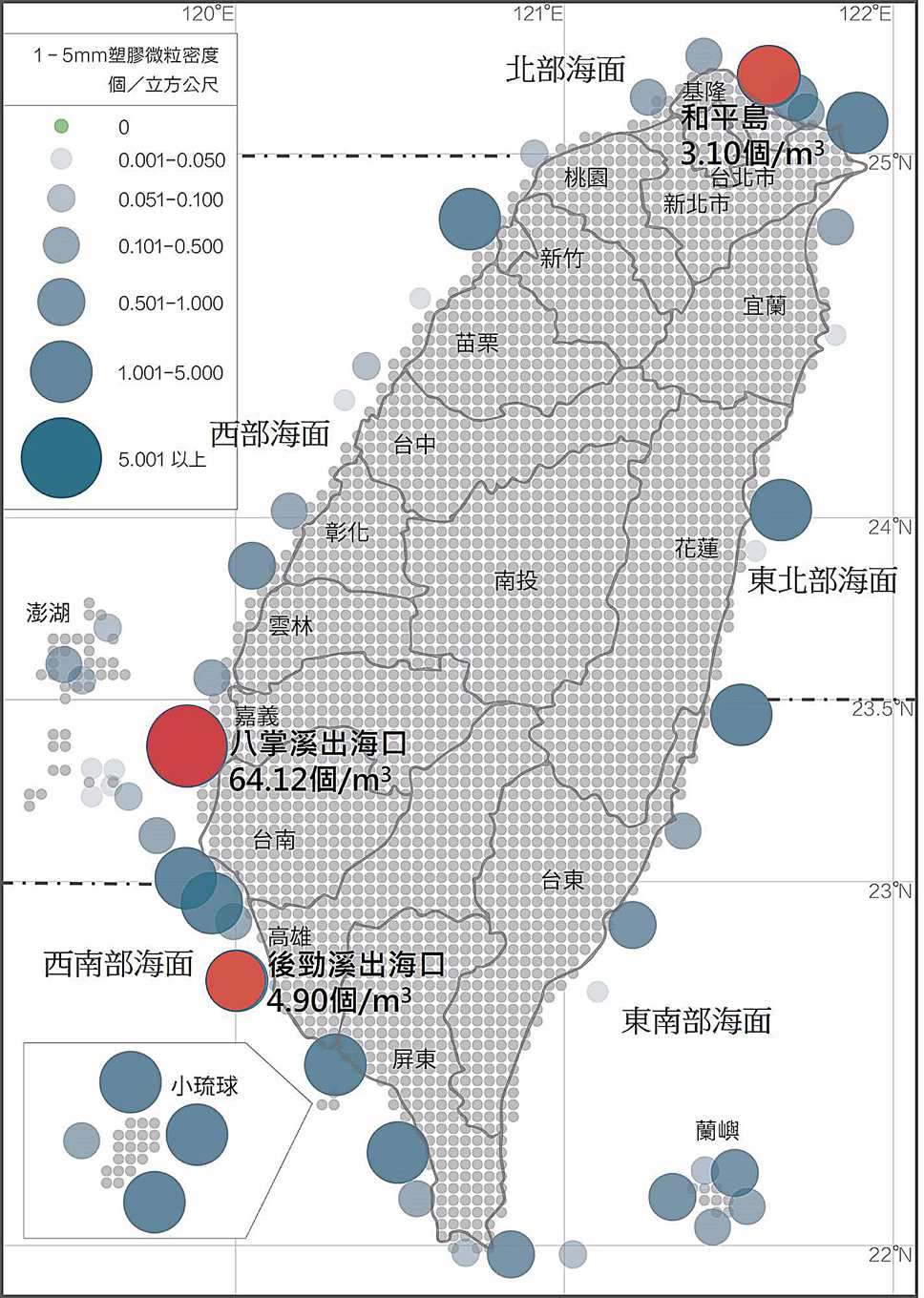

黑潮海洋文教基金會於 2018 年 5 月份進行繞行全台「島航計畫」於今日(3日)公布台灣首份全臺海域塑膠微粒調查結果,發現全臺所有海域都有塑膠微粒的蹤跡,其中硬質塑膠(如瓶蓋)的佔比最高,意即日常生活使用的塑膠為最大宗。西南部海面,塑膠微粒含量也相對偏高,其中可能來自塑膠袋、食品包裝的軟塑膠佔 9.7 %;漁業活動支撐蚵棚架的發泡塑膠佔 6.9 %。全台微塑膠含量前三高的地區依序為:八掌溪、後勁溪與東北角外海。

臺灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥表示,許多國家皆透過設立專案小組以及制定政策關注此議題,但台灣在國家108 年的年度預算中,僅有海保署預計投入百萬預計做調查,實在太少,邱文彥呼籲政府積極投入資源與經費、各部門的聯合,才能全面解決塑膠微粒問題。

全台海域都有塑膠微粒!51個測點全都有

從花蓮出發、繞行全臺包含澎湖、小琉球、蘭嶼等離島十六天的「島航計畫」,航經六百五十多個海哩,在沿途51個測點進行塑膠微粒檢測。黑潮海洋文教基金會研究員溫珮珍指出,海域的塑膠微粒其實跟陸地的行為活動息息相關。

此次選擇海口或漁業活動密集的地區做檢測,並且參考美國五大環流基金會(5 GYRES)的網具設計和分析方法,將撈取到的塑膠分為硬質塑膠(如瓶蓋)、軟質塑膠(如食品包裝)、發泡塑膠(如保麗龍)、塑膠纖維(如魚線、漁網)與圓形塑膠粒(塑膠原料),進一步理解塑膠微粒的來源。

溫珮珍指出,51個採樣點都有檢驗出塑膠微粒,意即「全臺沒有任何一個地點沒有塑膠微粒問題」,每立方公尺海水中有 0.016 到 64.12 個塑膠微粒不等,等於每個標準游泳池(長 25cm x 寬 21 m x 深 2 m)裡最少有 30 至多有 10 幾萬個不等的塑膠微粒在池中。其中含量最多的為嘉義八掌溪出海口,每立方公尺有 64.12 個塑膠微粒,其次為高雄後勁溪出海口與基隆和平島,每立方公尺海水中分別有 4.90 與 3.10 顆塑膠微粒。

硬質塑膠佔比最高,民生塑膠佔大宗

溫珮珍說明,在結果中發現全臺海域中硬質塑膠(如瓶蓋)的佔比最高,意即日常生活使用的塑膠為最大宗;八掌溪出海口的塑膠微粒來源則是塑料加工廠,圓形塑膠粒遠高於其他海域;各項人為產業活動頻繁的西南部海面,塑膠微粒含量也相對偏高,其中可能來自塑膠袋、食品包裝的軟塑膠佔 9.7 %;漁業活動支撐蚵棚架的發泡塑膠佔 6.9 %。

長期進行海灘廢棄物監測調查的台南社區大學環境小組研究員晁瑞光表示,過去只能知道海域附近有什麼東西,但無法知道來源與原因是什麼,像是在台南排名第一的嚴重問題是發泡塑膠,根源就是養殖牡蠣使用的棚架,所以除了長期累積資料之外,事實上還得去探究養殖漁業活動、季節風向與洋流以及人為活動等才能掌握且解釋塑膠微粒。

邱文彥:國際投注資源關注海廢,台灣108年預算僅投入100萬

國立臺灣海洋大學榮譽講座教授邱文彥更直言:「塑膠微粒已經是全面性的問題了。」國際間許多國家皆透過設立專案小組以及制定政策關注此議題,像是同為海島國家的日本,從2014年便開始一年兩季到三季的海漂垃圾與塑膠微粒調查;美國加州更在2018年10月針對飲用水制定出「加州安全飲用水法案」控管塑膠微粒對人體的影響。

反觀台灣,去年島航計畫執行透過民間募款近四百萬得以推動,而在國家108 年的年度預算中,僅有海保署的一百萬預計做調查,實在太少,邱文彥呼籲政府積極投入資源與經費、各部門的聯合,才能全面解決塑膠微粒問題。

不止海域,自來水也有微型塑膠

去年二月環保署與環保團體共同發佈「臺灣海洋廢棄物治理行動方案」,宣示將於 2030 年全面禁用包括購物用塑膠袋、免洗餐具、外帶飲料杯及塑膠吸管等一次性塑膠製品,並且針對四類一次性塑膠用品減量訂出明確期程,擬定源頭減量、預防與移除、研究調查、擴大合作參與四大方向,期望從限塑、減塑,一路到無塑海洋。

環保署也於去年九月首次調查公布自來水、海水、沙灘砂礫與貝類中微型塑膠含量,證實大部分樣品均檢出微型塑膠,自來水中檢出塑膠數量範圍為0至6根/公升;海水微型塑膠數量範圍為每1,000公升有1,000至18,500個,沙灘砂礫每公斤26至2,400個,養殖及野生貝類每公克0.2至5.2個,塑膠來源從免洗餐具、瓶蓋、洗面柔珠、飲料杯、尿布、輪胎、塑膠包材等各種民生用品,共有12種塑膠成分。

張卉君呼籲,雖然政府已在使用習慣端制定出政策,也在檢測端作出相關調查,不過並未見政府於後續針對去年九月的官方調查提出更深刻的解決方針與探討。真正要解決塑膠微粒問題需要投入更多的資源,此次島航計畫只是呈現了一個事實,之後該如何仔細探究並且對症下藥,需要政府與各界的更多重視與支持。

小知識:塑膠微粒是小於 5mm 的塑膠碎片,它會吸附環境中的有毒物質,並藉由浮游生物、魚苗等海洋生物攝食,人類再食用海洋生物,不只危害海洋生態,最終更影響人體健康,比起大型塑膠碎片造成的危害更鉅。

-293x293.jpg)