文/上下游特約記者張雅雲

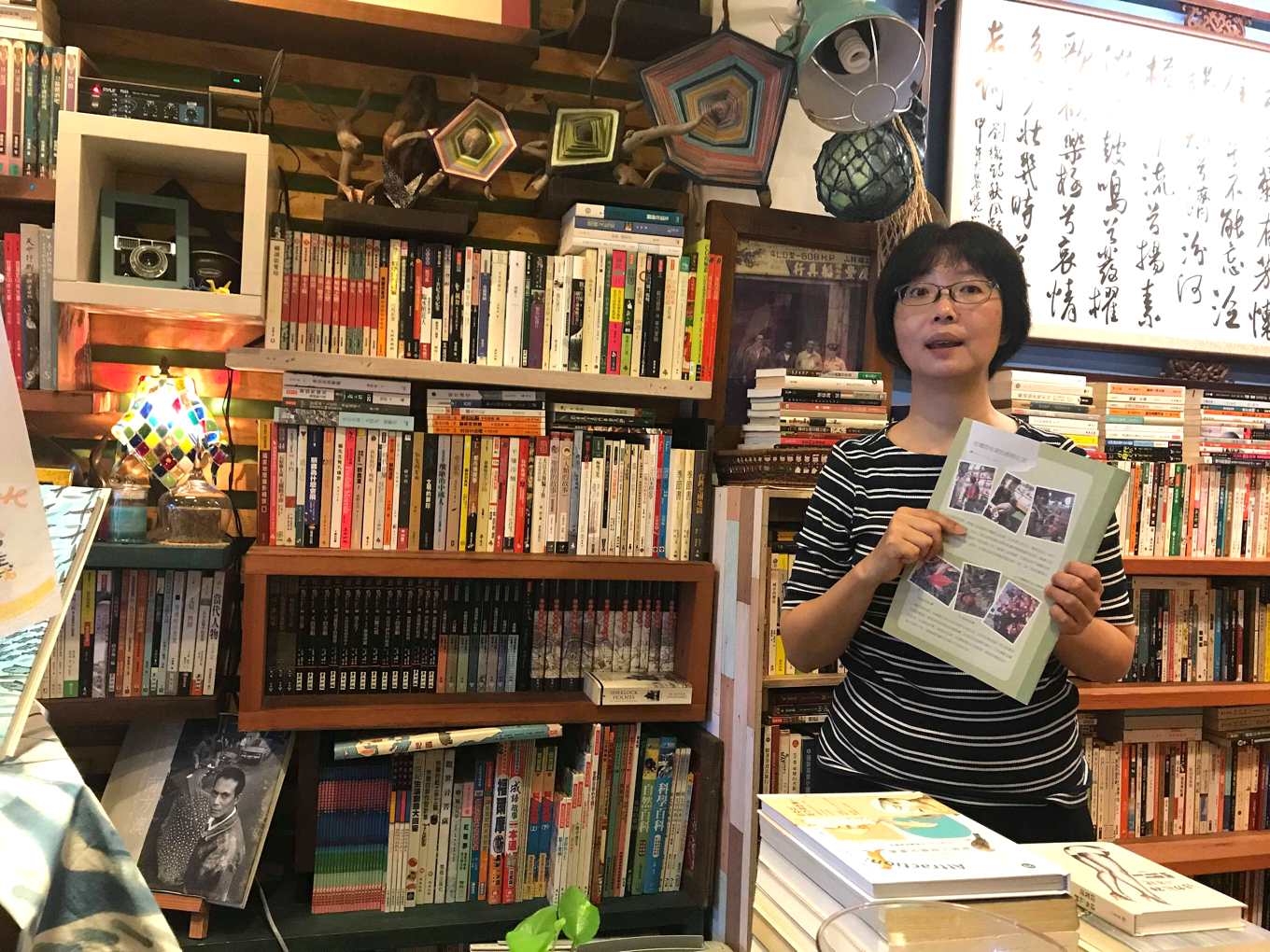

(承前文)嫁入南方澳22年的吳小枚,走進社區書寫歷史,將自家打開成書房,成了外來者認識南方澳的交流平台,與社區相關的事情自然增生,這兩年更接下《南風澳地方誌》復刊任務,一期期的發刊,一篇篇的故事,復刊的《南風澳地方誌》不僅為地方發聲,也開啟了地方內部的對話。

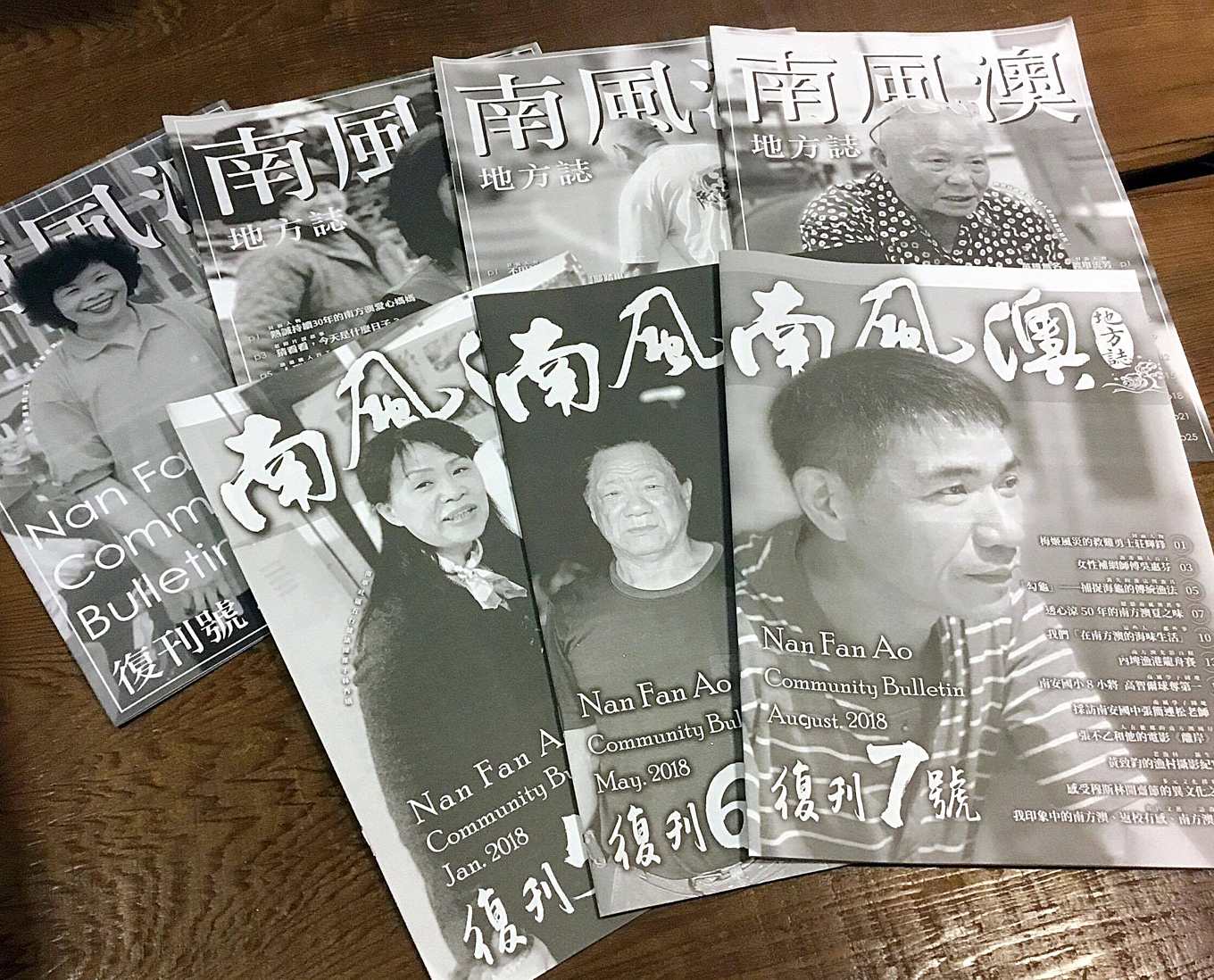

志工接力辦社區報,《南風澳地方誌》復活

1999年賴榮興成立珊瑚法界博物館後,積極投入南方澳社區文史調查,在女兒賴方儀和兒子賴元淵的協助下發行了五期的《南風澳地方誌》,後來因人手不足而停刊。因吳小枚曾在蘭陽博物館的委託下,協助賴榮興修校其著作《北方澳─溯源、傳奇、故事》,因有共事的經驗,得知吳小枚要在自家成立書房,賴榮興於是請託吳小枚可否承接《南風澳地方誌》主編。

「賴館長是個古意人,當時刊物經費主要是靠各方捐款,因為還有三萬元的刊物捐款,十多年來這事賴榮興也一直掛在心上。所以這三萬就是復刊號的基金。」吳小枚說,透過網路發佈訊息,連結了一些在地和外來年輕人的共同參與,由她擔任主編聚合志工討論籌備事宜。

因為沒有正式組織,大家都是志工,於是有「不要太有壓力,有經費才出刊」之共識。吳小枚表示,每期的編輯會在「珊瑚法界」或是「春陽號」召開,志工各自認領有興趣之主題,分頭進行採訪拍照的工作,然後全部文稿由她統一順過文編,再交美編排版,包括美編也是志工,曾在宜蘭擔任替代役,但美編回高雄之後,還是答應繼續協助。

復刊後的《南風澳地方誌》從原來的四千份減為二千份,採取免費索取的方式。「出刊之後,南方澳在地的配送,是我先生載我去送刊物,這樣我才不用一直在港邊開車、停車、開車、停車……。」吳小枚補充的目前的發行管道,一些店家、餐廳、學校、廟宇、遊客服務中心等,都是刊物索取點,宜蘭縣或是外縣市的就是透過志工或是認識的朋友去配送。

讀者回應,促進更多對話

對編輯人來說,出刊後最高興莫過於收到讀者的回應,有業界編輯特別致電,讚美刊物樸素、內容紮實,充滿在地生命力,也有在地人閱讀後,意外引發火花。

有一回吳小枚向宜蘭縣漁工職業工會李秘書長邀稿一篇談外籍漁工的人權,吳小枚為該文下了一個「不平則鳴,漁工發聲」的標題。然而,外籍漁工人權議題在南方澳是敏感的,無意中也引發船東不滿。某日她接到一通電話「你們刊物內容不正確,也有很照顧外籍漁工的船長,不能這樣寫……」

來電的船長氣憤說,吳小枚連忙請問來電的先生在哪邊,她可以過去和他談談,一問才知那船長就在書店斜對面加油站旁的咖啡店看到刊物的,於是請船長來春陽號坐坐。「船長來春陽號坐下一聊之後,發現竟是我公公的牌友,說清楚後,也就多認識一位朋友。」

事後吳小枚採納地方人的建議,在下一期介紹曾經跳海去救二位不小心落海漁工的船長。「當時是冬天,船長是穿著厚外套,他看到漁工落海,完全沒多想就跳下去救人。船長說他們被拉上來時,像是掛在繩上的魚被拖上來……那瞬間是非常驚險的。」復刊的《南風澳地方誌》不僅為地方發聲,也開啟了地方內部的對話。

欣見青年返鄉,但南方澳還缺了些「共識」

開了書店、辦了刊物,吳小枚的朋友圈不斷擴大,一些返鄉的年輕人也會來店裡找她聊聊。「南方澳有愈來愈多的年輕人投入,『阿吉揍胖』的阿吉原本是南科工程師,結果現在做起司蛋糕、也做點心;『叄三鯖蔥燒』老闆原本是櫃姊,自立創業,用南方澳鯖魚、三星蔥,做成在地好滋味;『酒橙榙』餐廳則是利用南方澳新鮮海味,料理地方感十足的混搭義大利麵,回來創業的年輕人幾乎以餐飲居多,因為吃的最受歡迎。」

吳小枚可以細說這些人的故事和專長,甚至是外來短期的暫居者鄭雅婕,她都可以知道鄭雅婕是如何喜歡上南方澳的歷程。吳小枚和這些店家老闆熟悉之後,店家也成為《南風澳地方誌》的索取點,大家一起為放送南方澳出力。

問起南方澳還缺什麼嗎?「缺共識」吳小枚不假思索直接回答,也許是漁民剽悍的性格,南方澳組織很多,有鄰里系統、有社區發展協會、有漁會、有廟宇、有討海文化保護協會,各有山頭,頭太多以致合不起來。

以地方大型活動來說,漁會會辦理推廣產業的「鯖魚節」,討海文化保育協會會辦理側重文化意涵的「鯖魚祭」,有一年整合二方合辦「鯖魚文化季」但合作狀況還不是那麼順,後來又回到各自辦理。關於合作,也許還需要更多磨合和等待的時間。

非典型的漁村媳婦,發展南方澳進行式

吳小枚的非典型,讓南方澳名人邱坤良在《海海人生》推薦序寫下「我也相信台灣各地社區、農漁村落將會出現很多『小枚』,在相夫教子、辛勞持家的傳統價值之外,積極參與社區公益,為日趨空洞的鄉村社區注入清新的力量。」

果然這位來自台南的南方澳媳婦,用自身的經驗、對地方的愛,以及好奇探知心,將自家和社區交織發展出更多的南方澳進行式。

希望發展的越來越棒