農夫保育瀕危物種、農田當棲地,政府將給付「生態薪水」!林務局今(22)日公布「瀕危物種」及「重要棲地」2種生態服務給付推動方案,針對石虎、草鴞、水獺及水雉4種瀕危生物,每公頃農地可領 8 千到 3 萬元不等,而社區巡護監測最高可得 11 萬元獎勵金,自主通報獎金另計。重要棲地則有水田、水梯田、陸上魚塭及私有保安林,每公頃給付金額 3 萬到 7 萬不等。

此方案第一階段為期三年,明年1月1日正式上路。農委會主委陳吉仲表示,明年預計覆蓋範圍有 2 千公頃,每年預算編列2億元,目前正在立法院審查中,未來會視成效決定是否擴大。

-1.jpg)

淺山及平原有豐富物種,政府出錢請農民保護生物

林務局長林華慶說明,國內淺山及平原地區不在保護區內,卻有64%植物紅皮書記載物種以及55%保育類動物生活於其中,而這些地區也是最容易受到開發壓力及慣行農業耕種方式影響的區域,要讓農民兼顧生活並維持生物多樣性,生態服務給付是一大關鍵。

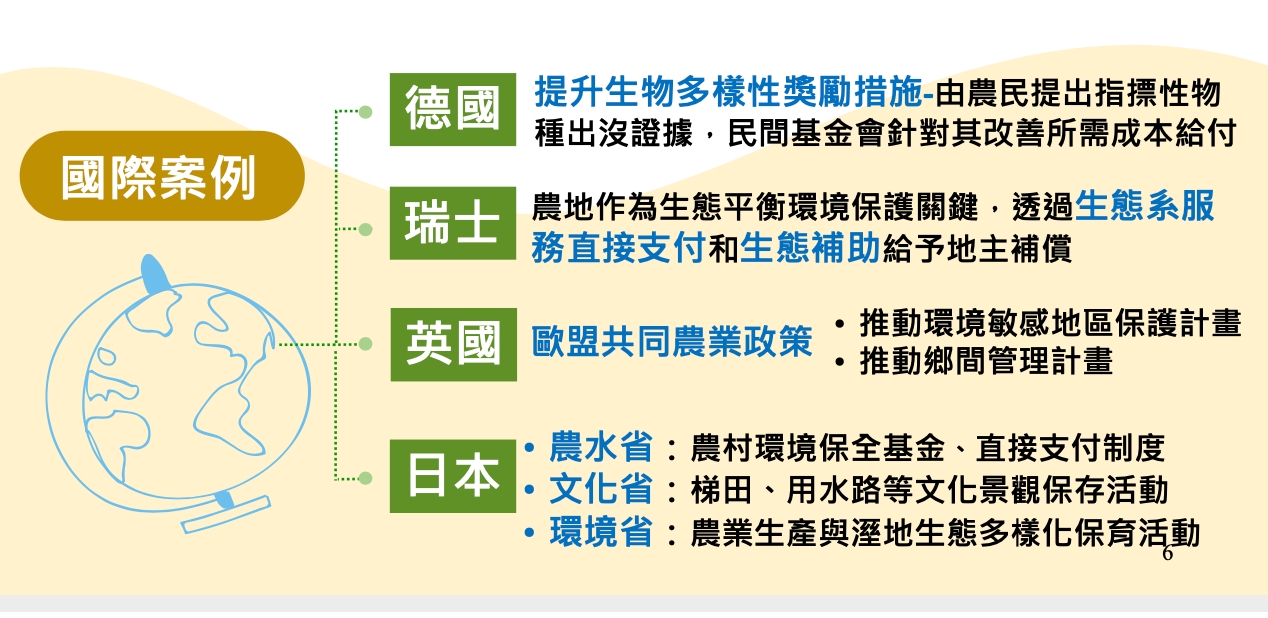

「這是把生態行為轉換為貨幣,農民是土地管理者,政府給予薪資。」林華慶表示,生態服務給付中的對地補貼制度在歐洲許多國家已行之有年,林務局從2011年開始對貢寮水梯田試辦先驅計畫,近年陸續導入水雉、石虎的生態維護勞務補貼,去年已在苗栗針對石虎進行試辦,經過一年檢討,2021年將正式上路。

農委會主委陳吉仲則表示,農業絕非只有生產功能,以水稻來說,全國28萬公頃水稻田產值約400億元,但涵養水源、作為生物棲地等生態價值則超過 2 千億以上。

護生不用除草劑毒餌、做草生田埂營造棲地,皆可領給付

這次推出的「瀕危物種」及「重要棲地」2種生態服務給付,申請人資格包含:實耕農民、放養家禽及水產的養殖戶、農企業機構和登記在案的農場、畜牧場及養殖場、社區發展協會及基金會等。

瀕危物種生態服務給付,選定四大目標物種為石虎、草鴞、水雉和水獺,涵蓋項目包含:友善農地給付、自主通報給付、巡護監測給付。林務局針對不同物種、不同區域耕種方式,設計不同給付標準,例如對石虎的友善農地給付,必須滿足全期農作不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌及獸夾等;對水雉的友善農地給付則不可灑播具農藥的稻穀、作物收成後仍需維持蓄水狀態等。

重要棲地生態服務給付,是針對水田、水梯田、陸上魚塭及私有保安林做系統性給付,涵蓋項目為棲地維護、棲地營造及棲地成效。以棲地營造為例,依不同棲地型態,農友只要落實在田間採草生田埂、生態溝、田埂加寬等措施,或是進行棲地動植物生態觀察紀錄等,最高可得1萬元營造獎勵金。

以上兩種給付不可重複領取。林務局也特別提醒,已領有林務局獎勵造林、農糧署對地綠色給付、友善或有機農業獎勵及補貼者,不得重複領取「瀕危物種」中的農地友善獎勵金及「重要棲地」中的棲地維護給付,其他項目則不在此限。

台灣邁向保育大國的關鍵一步,讓農民參與保育無後顧之憂

對於本次公布的生態服務給付推動方案,臺北大學不動產與城鄉環境學系特聘教授洪鴻智表示,這是台灣邁向生態保育大國關鍵的一步,而相較於歐洲多針對棲地給付,台灣制度的特色在於關鍵物種的設定,生態給付的推出能夠扭轉農民和生物之間的對立關係,也讓農民參與意願更高。

人禾環境倫理發展基金會執行長方韻如則表示,貢寮水梯田可以形成山間濕地,提供生物棲息、涵養水源,但卻不利於農民管理,因水梯田終年泥濘,且無法使用機械。現在有生態給付制度,對於兼顧生態的農民來說,投入越多、得到的給付也會越多,收入便能提高,且留下好的環境,未來二代農、社區要參與意願也會提高。

台南官田友善菱角農林丙火表示,以前慣行栽培菱角時,非常討厭田間生物,自從接觸友善農業後,與動物間的關係改善許多,但相對的收成也被動物吃了一些。農委會提供生態服務給付後,農民便可無憂無慮的做下去。