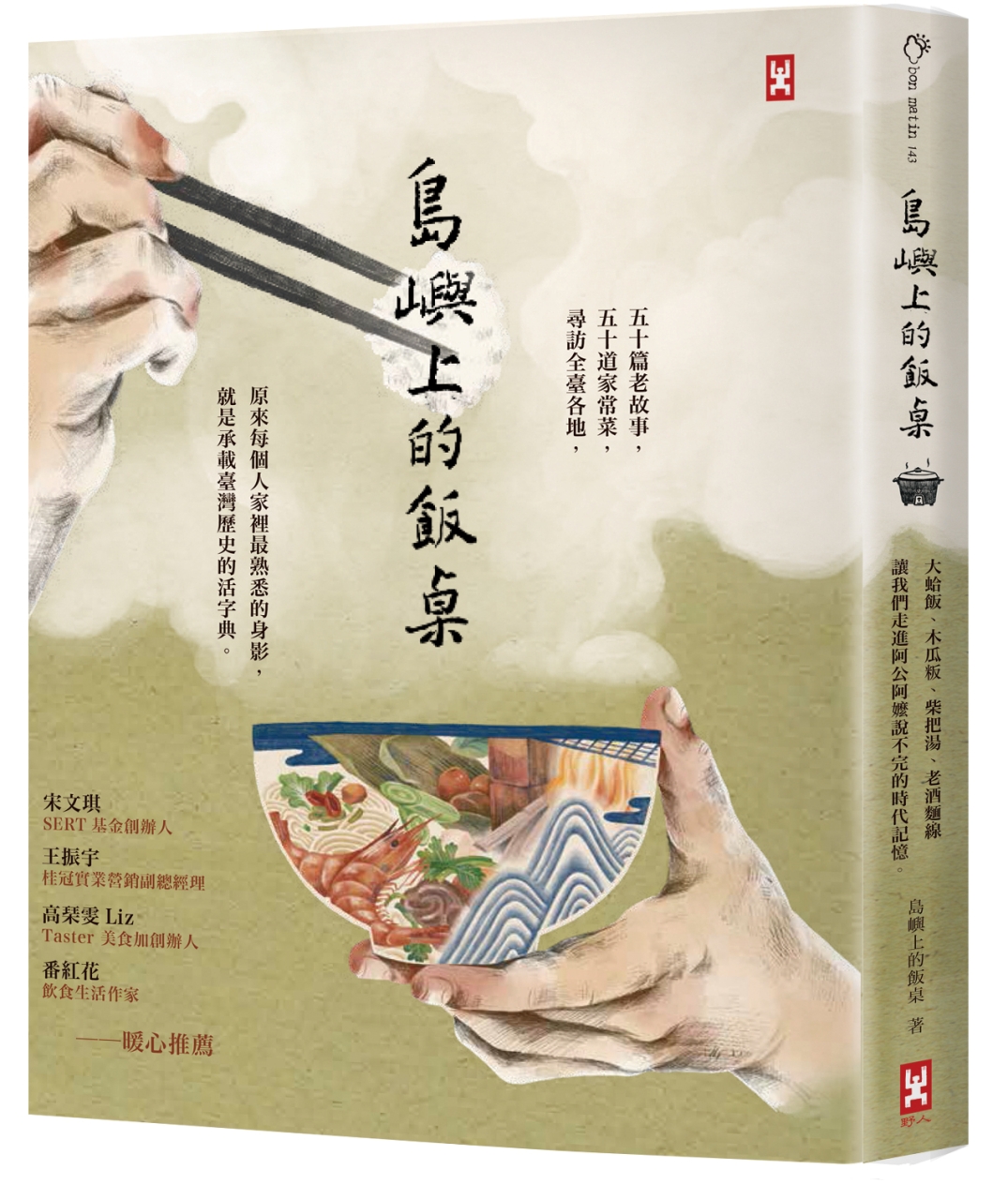

台灣從日治時代發展的料理、閩南和客家的手路菜、國府遷台後引進的大江南北菜式、原住民的在地珍餚,匯聚成島嶼豐沛的飲食力量。為記錄即將失傳的手路菜及料理人的生命故事,八位八年級生進行五十場飯桌採訪,轉譯柴米油鹽背後的文化縱深,將感人的家族記憶文火慢燉成療癒脾胃的佳餚。快來圍坐《島嶼上的飯桌》,開飯囉!

(以下內容摘自《島嶼上的飯桌》一書,文字、照片經野人文化授權。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,且為閱讀需要調整部分擷取內容,更多精彩文字請詳見該書。)

憑記憶複製 魷魚螺肉蒜是早年經典菜

爸爸來自高雄市內門區烏山坑,那是個離最近商店都要徒步將近一小時的偏僻郊區,他從國小便要擔起負責家中十個兄弟姐妺伙食的重任,總愛製作大份量料理的習慣就是在這時期養成。他從未參閱過任何食譜,現在的幾道拿手佳餚,都是在生涯中某次機緣吃過的美味,便嘗試用力記下味道,往後再憑記憶去配料,依喜好去調味,創造出屬於自己的那一道菜。

魷魚螺肉蒜是道常在酒家見到的經典菜餚,乾貨魷魚易於保存、螺肉罐頭香醇甘甜,連同蒜苗一同加進鍋裡滾熟,就成了寒冬裡最暖心的圍爐盛宴。「這煮完是一道湯品嗎?我以為還要炒過耶!」年輕的團隊成員沒有聽過這道菜,爸爸說,現在大多都是在來自南部的家庭中見到,若不是在稍有年代的餐廳裡,還真不常發現這道菜色的存在,盛了一碗品嚐,立刻被甘甜的湯頭給收服,魷魚的厚實咬勁以及可比擬鮑魚的螺肉所帶來的彈牙口感,這時再來一段蒜苗作為收斂,絕妙的搭配!不難想像為何這道菜會成為早期酒家與辦桌的亮點。

手起刀落成佳餚 連粽葉都是自己採

「以前每天出去工作,餐餐都吃白米飯配蕃薯簽,能偶爾加顆蛋就該偷笑了。」爸爸笑談,光復那年他才剛滿四歲,在三十歲北漂前那段食物匱乏的時期裡,桌上能有肉吃,就是一種滿滿的感恩,而那些偶爾捕獲、自然生長的野味山珍,對於我爸爸那輩務農長大、靠天吃飯的孩子來說,都是難能可貴來自大自然的贈禮,舉凡各種蛇類、竹雞、野兔、山豬,甚至當時尚未編列至保育類的山羌、果子狸及帝雉,都能成為桌上佳餚。

就如住在平地的獵人般,爸爸熟知各種動物的處理方式,這也讓他們更懂得對生活中的一切感到知足。比起採買於市場,更多的食物是來自雙手、取自自然,粒粒盤中飧,扎扎實實地來自自己與家人的辛勤耕作,任何的生命都是恩賜,餵養了這些連鞋子都不一定有得穿的小孩。

每逢端午節前,爸爸總會騎著那臺怠速老機車,載著夫唱婦隨的媽媽,去臺北某處郊山採集小時候習慣用來包粽的月桃葉,逐葉清洗、浸泡、曝晒,並且費心準備近十種餡料,包出粒粒飽滿南部粽,每道程序都得經過自己的雙手,確保這些食物都是自己喜歡的好味道。「吃不完可以送人啊。」每年家中總是掛著滿滿的粽子,不是自己吃的,大多都是拿來贈送給想要感恩回饋的朋友,樂於分享的情懷,也體現了兒時與兄弟姊妹們同舟共濟的寬闊胸襟。

父母在不惑之齡相伴終生 爸爸說菜,色香味俱全

他們夫妻倆的相識,來自叔叔的牽線,爸爸生性害羞,不敢主動搭訕女生,當時的媽媽有很多人在追求,卻因為一次釣魚活動,被爸爸的忠厚老實所吸引。「如果不嫌棄我是做工的,有緣的話,不如就訂一訂了吧。」媽媽被這一席話打動,相處了兩個月,便毅然決然與爸爸訂了婚,在這兩人都超過四十歲的流年,決定相伴終生。「如果無緣,就算結識了幾十年,最後還是會散,這樣想想也是有道理。」媽媽害羞地分享過去他們倆浪漫的邂逅,在我面前展露出了平時少有的可愛模樣。

前陣子才得知,爸媽某一晚去吃了結婚三十週年紀念晚餐,經由店員推薦,點了從來都捨不得點的海陸龍蝦鍋,但他們卻將整盤的龍蝦跟海鮮外帶回家,一問之下,才得知爸媽因為覺得很難得點一次,所以想要帶回家來跟我一起分享料理著吃。雖然身為獨子,與他們間有著因年齡差距而存在的隔閡,但父母就是這樣,無論彼此距離多遠,總是思思念念,將最好的留給兒子。

將回憶倒進鍋裡,用閱歷好好滾個一番,再將這些美味的故事盛盤,端上桌的,是爸爸那篳路藍縷的歲月。今天這道魷魚螺肉蒜,燉出爸爸甘醇的笑容,也讓我們父子之間有了更多的交流。「以前的日本警察,還會去家裡跟我阿公喝酒……。」喝著啤酒、吃著佳餚,爸爸聊得開心,我們聽得津津有味,比起桌上的豐沛料理,從爸爸口中道出的點點滴滴,更是浮現著豐沛情感的色香味俱全。(以上內容摘自〈林爸爸的魷魚螺肉蒜〉,作者/林瑋竣)

魷魚螺肉蒜 ( 份量: 6人)

材料:

- 花枝丸 10顆

- 乾魷魚 1尾

- 大支蒜苗 8支

- 豬梅花肉 900公克

- 大乾香菇 5朵

- 螺肉罐頭 1 罐

調味料:

鹽、味精、 細黑胡椒粉 適量

作法:

- 將乾魷魚剪至適口大小,浸泡溫鹽水至少兩小時,至乾魷魚變軟。(勿用過熱的水,以防魷魚捲起)。

- 香菇浸軟瀝乾。

- 將豬肉、花枝丸、蒜苗、香菇,切至適口大小。

- 將水燒滾,放入魷魚、香菇跟罐頭螺肉(連同湯汁),熬湯出味約 15 分鐘。

- 放入豬肉、花枝丸,待熟透後即可調味。

- 最後放入蒜苗,待蒜苗熟後,即可關火起鍋。

故事引路 竹籬笆內飯菜香

那天下午,在充滿菜香的飯桌上,聽著宣奶奶說著她一生的傳奇,我著迷的看著她已經布滿皺紋的雙手俐落的包裹腐皮卷、一邊聽著那些好似昨日卻其實遙遠的故事。我彷彿與她一同回到竹籬笆外的童年,圍不住眷村孩子們的好奇心,大的帶著小的一群奔向廣場榕樹下嬉笑打鬧,下了課一起寫作業,眷村的孩子很團結,整個村子生活在一起。

傍晚時分,循著柴米油鹽的味兒走,斑駁的紅磚牆上布著青苔,微墊起腳往內探頭,廚房飄來開飯的菜香,媽媽站在門口吆喝孩子回家晚餐。裊裊升起的炊煙中承載著的是狹窄巷弄裡的情,飄來的是大江南北各自的香。而宣奶奶的一手好菜,就是來自五歲時在家裡後方的眷村串門子時光,那個年代生活困頓簡陋,宣奶奶的父母於1949 年逃難來臺後落腳於板橋,而當年家中的後方就是陸軍眷村。

宣奶奶從小做菜 一生離不開對飲食的熱愛

宣奶奶的父親曾在金甌女中任職教務主任,後來搬到板橋與妻子辦了幼稚園,期許每個孩子們能彬彬有禮,所以取名「彬彬幼稚園」。為家計奔波的父母,自然沒有太多時間顧及孩子,身為長女的宣奶奶,五歲時就學著做菜照顧手足,有時甚至要幫忙準備幼稚園裡那百來位孩子的餐食。

不同於一般人廚藝都是傳承於母親,宣奶奶天天在眷村中的左鄰右舍間串門子,幫忙在牌桌上的眷村媽媽們切菜備料,學學大江南北來的口味。所以傳統市場成了她另外一個樂園,選菜、選魚、挑肉、講價的成就感,和攤販打成一片甚至還學會了臺語,再大一點就能閉著眼切菜、爐灶邊的時光成了她口中幼時的精采,也讓宣奶奶一生都離不開對飲食的熱情。

可以吃的「金條」包裹著時代記憶

「這腐皮旁的硬邊啊要拿掉,是可以炒進別道菜的不怕浪費,千萬要輕要細心急不得;裡頭的餡料啊每樣都要切絲分開炒再拌入麻油,很費工但這樣才好吃!」從宣奶奶對每樣食材的愛護、每道程序的講究,感受到在手路菜中家常的溫度也同時蘊含著嚴謹的精神。

一口咬下腐皮捲,那香菇的香氣伴隨著紅蘿蔔絲的清甜,入味的豆乾帶出浙江來的陳年醬油韻味,自製麻油香中和著榨菜絲的酸氣,層層煎出像是金條的形狀象徵吉利,再燒出金黃色的外皮,因此宣奶奶取名為「金條腐皮捲」。

這道菜的備料、製作得花上一、兩小時的時間,裡頭裹著的豐富的餡料,層層的酸甜滋味,是每年過年家裡飯桌上一定會有的好菜。盤中的金條腐皮捲,層層薄透的腐皮,細心保護堆疊出的是一個家族的「根」與「凝聚力」,留住的是時代滾滾洪流中的記憶。(以上內容摘自〈宣奶奶的金條腐皮捲〉,作者/洪薏淳)

金條腐皮捲(份量:10人)

材料:

- 腐皮 10張

- 豆乾 3片

- 芹菜 4根

- 榨菜 75公克

- 乾香菇 6朵

- 紅蘿蔔 1小條

- 黃豆芽菜 150公克

調味料:

- 水 100毫升

- 冰糖 5公克

- 麻油 10毫升

- 老抽醬油 20毫升

- 太白粉水 10 毫升的水加 10 公克的太白粉

作法:

- 香菇浸軟瀝乾,香菇水保留。

- 將榨菜、紅蘿蔔、豆乾、芹菜、香菇切絲。

- 麻油熱鍋後,先將香菇絲炒熟後,留下鍋內香氣。

- 將豆乾炒熟,吸收鍋內香氣。

- 分別炒軟榨菜、紅蘿蔔、芹菜、豆芽,最後連同香菇與豆乾全數攪拌混合。

- 腐皮攤平放上餡料捲好包起,開口用太白粉水沾黏住。

- 下鍋後用小火煎熱定型,加入醬油、冰糖、水蓋鍋燜軟,煮至金黃色,約 3 至 5 分鐘,水收乾後起鍋即可享用。

延伸閱讀:

你知道「炸」的閩南語有十個說法嗎?陳淑華《灶邊煮語》挖掘台灣庶民飲食之聲