世界末日預言雖是無稽,但暖化造成氣候變遷危機,卻像是倒數計時的炸彈。中研院地科所研究員汪中和指出,2015年起台灣將遭遇比莫拉克威力更強的颱風,頻率也會增加。此外,北冰洋預估將在2020至2030年消失,屆時海平面會上升非常快,使台灣沿海許多地區面臨淹沒危機。

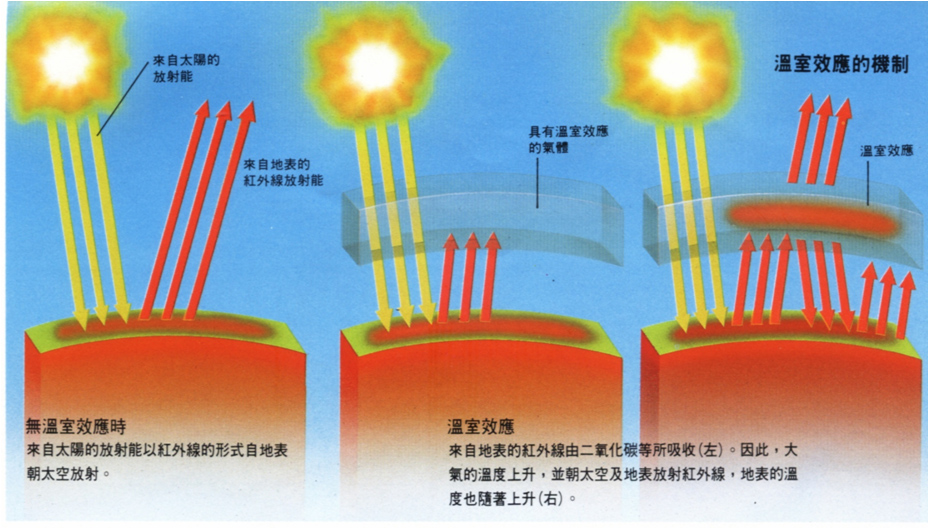

為何2015年是台灣面對地球暖化危機的關鍵年?汪中和表示,這是電腦根據目前大氣層中溫室氣體濃度所做出來的推測。他解釋,現在大氣層中溫室氣體的濃度不斷攀升,使地球累積的熱能遠遠超過海洋所能調節的尺度。多餘的熱能會反映在大氣層與對流層中,使整個地球表面溫度快速上升,造成颱風發生越來越頻繁,強度越來越強。

汪中和說,雖然電腦預測2015年以後地球溫度會快速上升,強降雨會增加,究竟程度為何,電腦還無法計算出來。但如果電腦預測準確度高的話,對台灣非常不利,因為從長期趨勢來看,台灣會面臨比莫拉克更嚴重的颱風,頻率也比現在高。

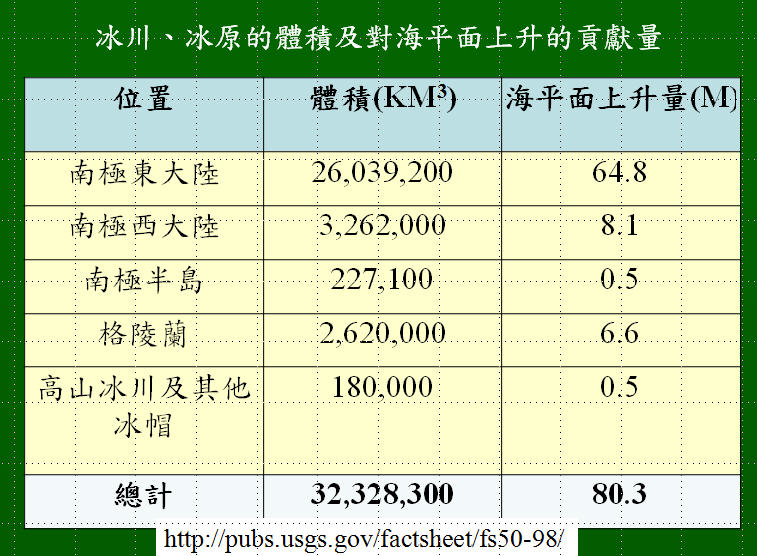

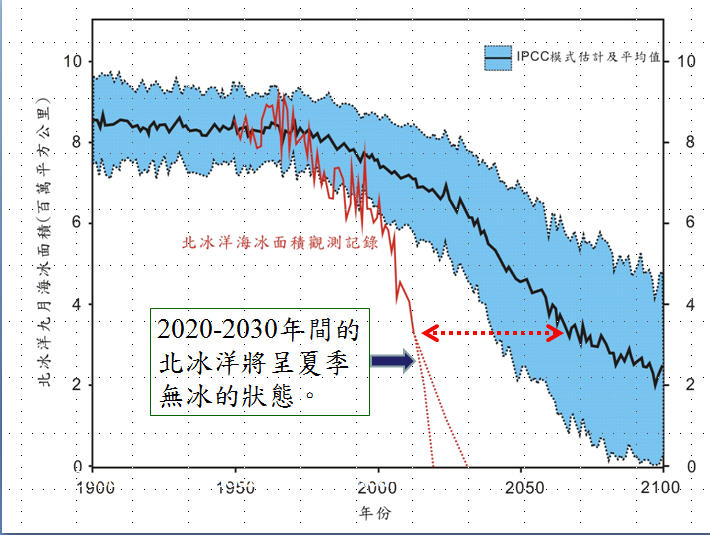

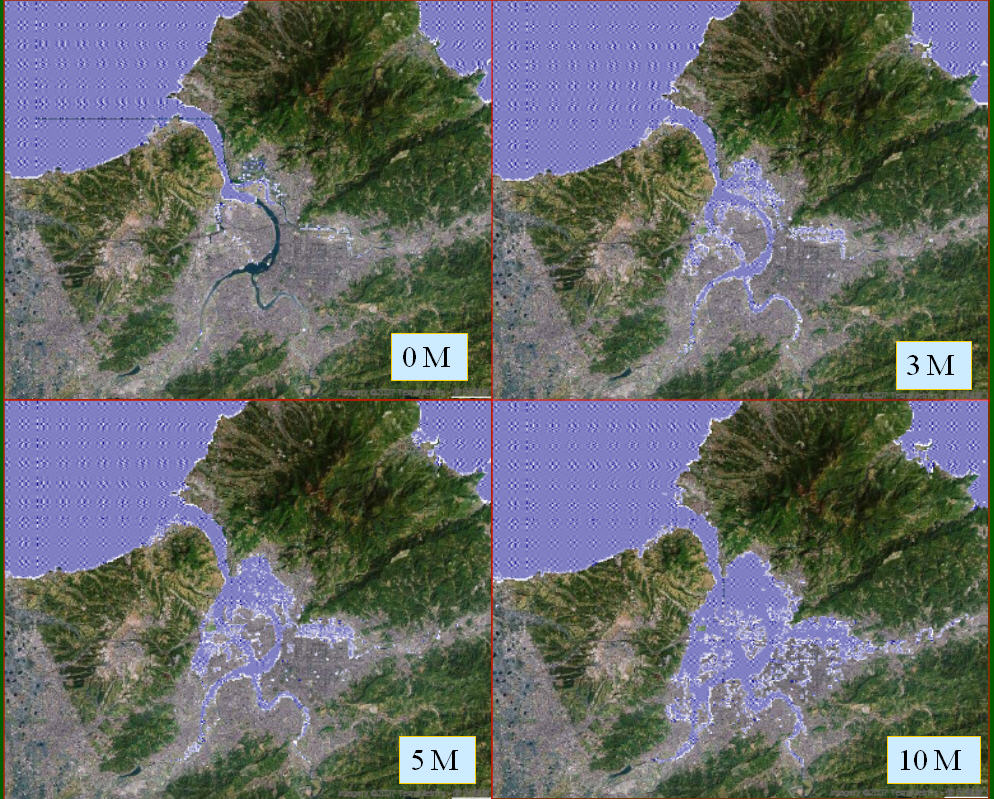

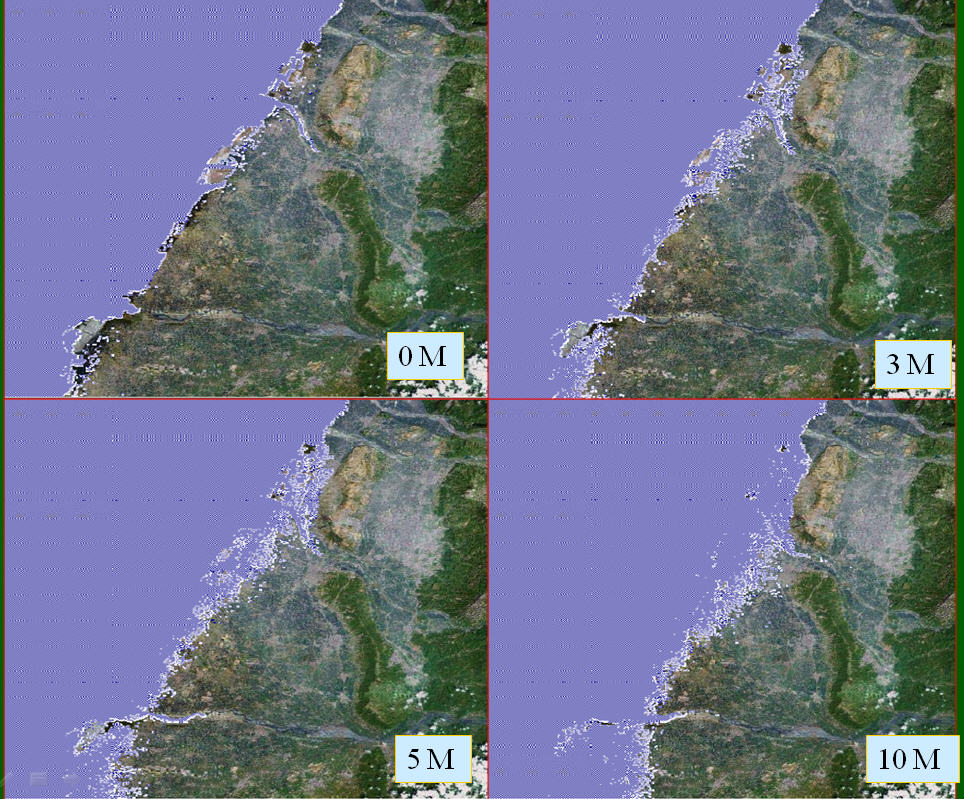

除此之外,另一項地球暖化的警訊是,北冰洋預估將在2020至2030年消失,連帶使格陵蘭快速消融,屆時海平面會上升非常快,使台灣海岸面臨更嚴重的海浪侵蝕,沿海許多地區將被淹沒。

溫室氣體排放越多 地球陣痛越劇烈

汪中和說明,地球表面因為溫度不斷增加,會透過更劇烈的自然調節方式去因應,過去百年,地球一直努力把過量的熱能盡可能地消散掉,所以才有許多劇烈的天氣變化,讓地表溫度不要增溫太快。如果沒有地球劇烈的調整進行大規模降溫,我們現在經歷的溫度變化,將遠遠超過今天所能想像與承受的。

但從目前地球升溫的趨勢來看,未來溫度只會越來越高,若要減緩升溫幅度,最關鍵的就是降低溫室氣體排放量。汪中和說,依照聯合國氣候變遷大會的決議,以工業革命時期為基準,科學家希望到這個世紀末,地球升溫幅度不要超過2度。也就是說,雖然地表溫度會繼續上升,但希望它上升得慢一點、緩一點。

若要達成此一目標,工業國家必須在2025年將溫室氣體排放量降低至1990年排放量的一半,才有機會使地表升溫幅度減緩。汪中和說,若溫室氣體排放量繼續大幅度攀升,世紀末地表溫度上升量會超過3度,地球環境變化會非常可怕,人類無法承受。

地球暖化讓台灣 從風調雨順到狂風暴雨

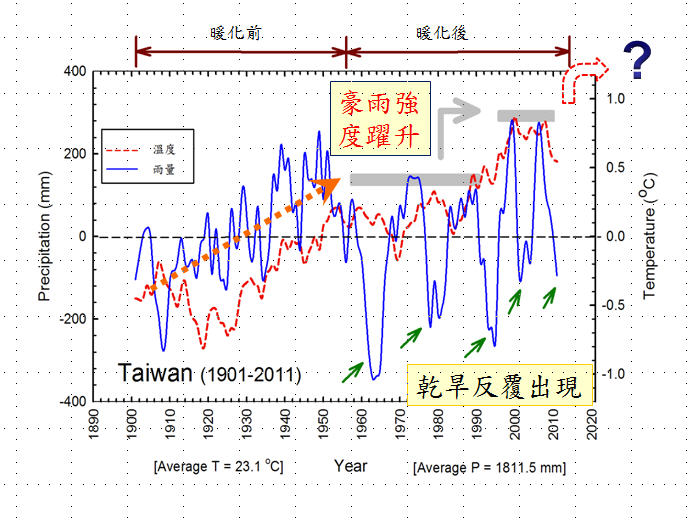

汪中和整理氣象資料指出,台灣過去一百年的年均溫持續上升,暖化現象明顯,但降雨量在暖化過程中,呈現兩種完全不同的變化型態。

他說,在1901到1950年的「暖化前」時期,台灣可說是風調雨順的年代,因為年均溫大部份低於百年平均值,降雨變化幅度小,降雨大致與溫度變化平行演變。

但1951到2010年「暖化後」時期,台灣降雨變化已與溫度趨勢脫勾,降雨量呈現上下大幅震盪。台灣年均溫開始跨過百年平均值,並在1980年後加速上升。汪中和比較兩個時期的降雨強度,在1951到1980年的高峰值只有(~150mm),但1981到2010年的高峰值達到(~300mm),呈現跳躍式上升的兩倍差距。賀伯、桃芝、納莉、敏督利與莫拉克颱風都是短時間降雨量驚人的颱風。

他說,台灣一般正常月平均降雨量變化範圍是在110mm到340mm之間,若月平均降雨量大於380mm,就表示有水患發生;若月平均降雨量低於100mm,會造成乾旱。

其中,1994年8月因為有三個颱風(凱特琳、道格、弗雷特)連續襲台,使得該月平均降雨量陡升到750mm,是正常變化上限的兩倍;1998年10月有兩個颱風(瑞伯、芭比絲)侵襲北台灣,該月平均降雨量高達900mm;更驚人的是2001年9月的納莉颱風,單單一個颱風就使得該月平均降雨量超過1000mm。

汪中和分析,1994、1998、2001這三次超大豪雨事件,雨量是一個高過一個,反映台灣降雨強度日趨增高,而同樣的情形又在近幾年發生:2007年7月是連續三個颱風(帕布、梧提、聖帕)襲台;2008年9月,連續兩個颱風(辛樂克、薔蜜)造訪台灣,降雨量超過800mm;更沒料到2009年8月,莫拉克帶來的雨量又重創南台灣。

他指出,前一次的三個超大豪雨事件,間隔分別是4年與3年;最近一系列的超大豪雨間隔都大幅度縮短只剩1年。這些現象顯示出,由於地表熱能持續累積,大自然極端事件的發生也越來越快。

北冰洋消失 北極熊沒了家 台灣淪陷海平面

談到北冰洋消失對台灣的影響,汪中和指出,每年九月中旬正好是北冰洋在夏天冰蓋最少的時候,2011年北冰洋夏天冰蓋面積只剩下不到420萬平方公里,非常的少,北冰洋快速消融,也會帶動格陵蘭快速消融。當格陵蘭也消融,海平面就會上升非常快。

他說,當北冰洋夏季無冰的時刻到來,不但北極圈大氣及海水的溫度將巨幅升高,也將帶動埋藏在永凍層內的甲烷大量並快速的釋出到大氣層,急遽加速氣候暖化的腳步。

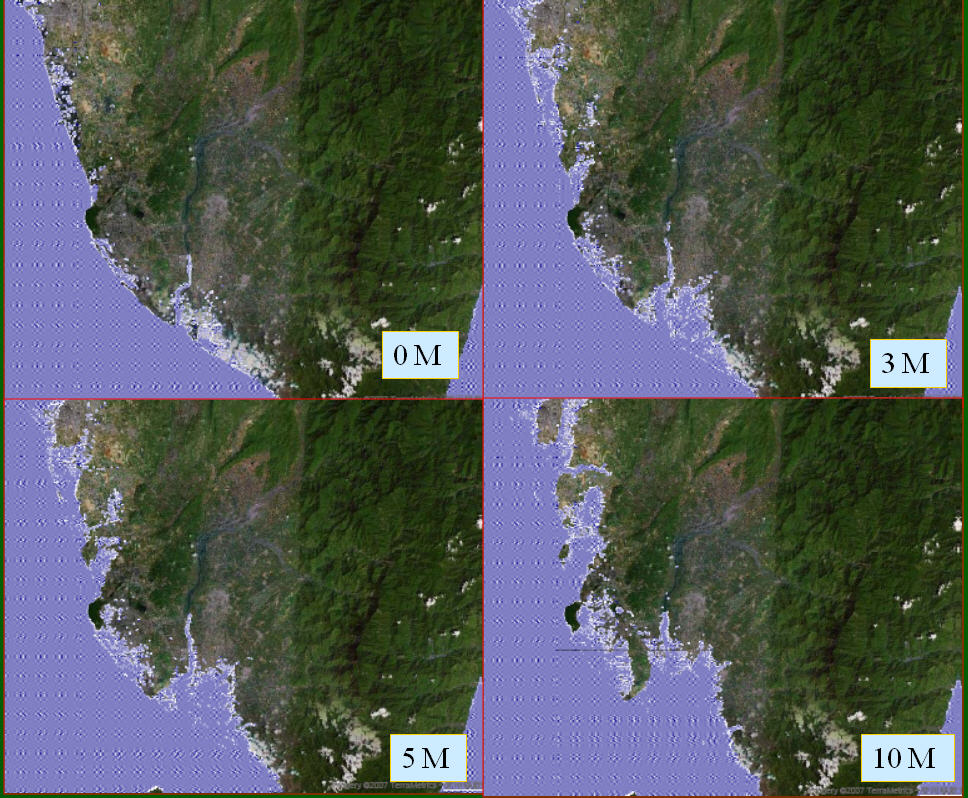

緊鄰的格陵蘭加速消融,更會使全球海平面跳躍式的大幅上漲,淹沒沿海的低地,還改變洋流的運行,並打破地殼均衡狀態造成板塊運動加劇,使得極端氣候的變化幅度呈現更劇烈的起伏,衝擊世界每個角落。

他舉例,當一塊冰的體積越少,融化的速率越快。按照目前所觀測的趨勢,北冰洋消融越來越快,在2011年9月中觀測剩下不到420萬平方公里,體積跟1980年相比已經消失了55%。粗估最快十年後,也就是2020年,最慢不會超過2037年,北冰洋會在夏季完全沒有冰,導致海平面快速上升。

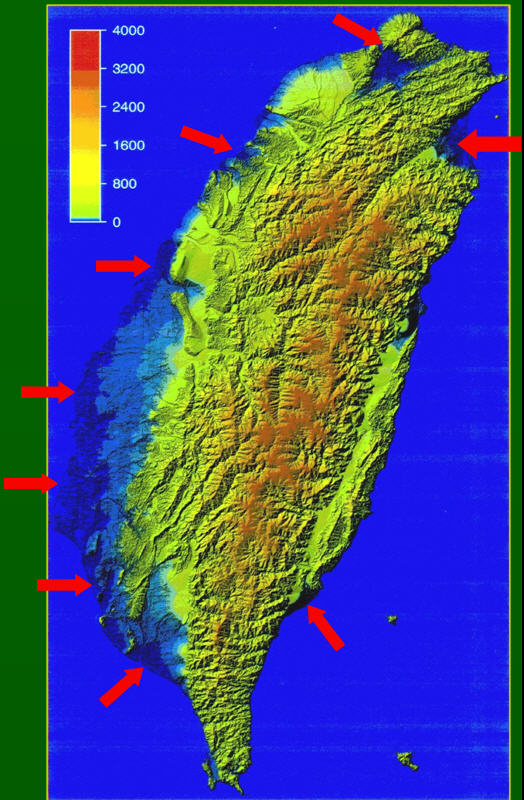

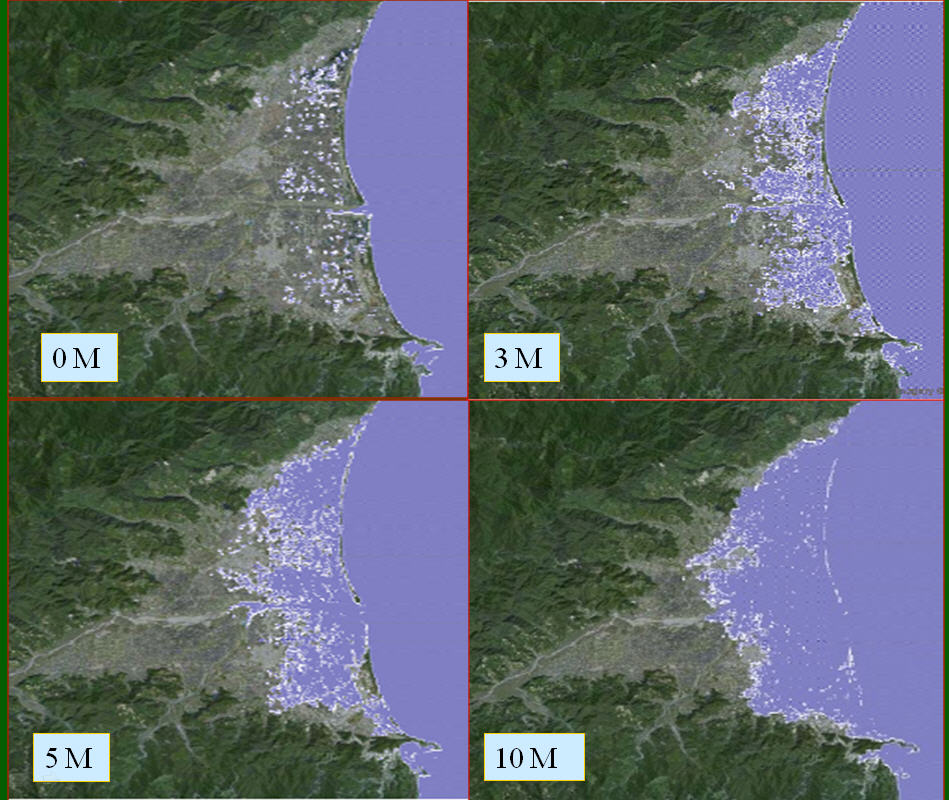

汪中和指出,現在台灣海平面上升率已是全世界最快的地方,尤其是西部,不管是高雄、彰化、新竹、澎湖,海平面上升都是全世界平均值兩倍以上。全世界以一年0.3公分的速率在上升,台灣西部是一年1公分,澎湖是一年1.7公分。若過了十年、二十年北冰洋與格陵蘭完全消融,將會看到海平面改變將非常明顯,對台灣衝擊非常大。

面對暖化危機 台灣必須自立自強

汪中和表示,地球暖化對台灣帶來的嚴峻考驗,主要集中在能源供應、糧食生產與公共衛生,其中又以糧食生產最重要。拜全球化之賜,台灣目前糧食有七成依賴進口,耕地面積也不斷減少。面對氣溫不斷升高,降雨極端性增加,海平面上升淹沒沿海土地,不但不利糧食生產,也將大幅降低糧食的流通性,這對台灣是重大的危機。

他語重心長地說,台灣跟大陸簽ECFA,希望藉由中國大陸市場帶動台灣經濟發展,但從氣候變遷角度來看,台灣能倚靠中國大陸的時間最多不超過30年,最快大概只有10年的好景,因為中國大陸的華北平原、華東平原許多地方都會被上升的海平面淹沒,這些快速發展地區的工業區,是許多台商投資設廠的密集區,但是在未來30年,這些地區將無法正常運作,所以台灣必須想辦法自立自強,靠自己面對氣候變化帶來的衝擊。