文 / 吳柏緯

編按:許震唐為彰化大城鄉人,長年記錄家鄉村落的生活。他與PNN記者鐘聖雄共同完成了紀實攝影作品<南風>,記錄被台塑石化廠改變的家鄉,一個全彰化縣罹癌率最高的地方。以下為針對許震唐的專訪,轉載自PNN新聞網。

許震唐:總有一天 這個村子會只存在照片裡

這個村子的人越來越少,青壯年都離開了這個地方,只留下老人。可以預見的是未來當老人們一個一個離開,這個村子就會消失。

許震唐口中這個村子,是他用鏡頭紀錄超過20年,同時也是他的家鄉:彰化大城鄉台西村。

第一次與他見面,是在新書的座談會上。坦白說,當天在會場看到他時,許震唐給我的感覺就如同一個走在街頭隨處可見的上班族一樣,很容易淹沒在人群之中。或許是自己存在著偏見,對於攝影工作者應該有的藝術家氣質或不修邊幅的形象,在許震唐的身上都看不到。很難想像牆上與書中一幅幅的紀實攝影作品,是出自於一個上班族的相機。

之後的座談會,許震唐用平穩的語氣,敘述這次的作品與他的創作理念,以及他在台西村成長的故事。也許因為筆者自己的老家在台南,也是傳統三合院,雖然沒有面臨像是六輕這樣的環境汙染,但他言談中那些鄉村裡的生活與人情味,以及相片中的元素,讓我頗有共鳴。會後,我上前和他交換一些心得。

這次的談話,成為這篇專訪的契機。很多話、很多故事不是短短一個小時聊得完的。我們當場敲定下一次的訪問~除了聊鏡頭下台西村的故事,更多的是他這個紀錄者,自己的故事。

我們約了周末在展場碰面。採訪當天,與其說是採訪者與受訪者的關係,反而更像是導覽者與參觀者。他透過照片,向我這個外人介紹他成長的家鄉。

我20多年前開始拍照的時候,農村的環境就是這樣,到現在都還是一樣。你看到的環境沒有變,只有一些家庭比較好,蓋了新的樓房、牛車換成小發財車,都是硬體的改變,但生活上的需求與習慣基本上來說是沒有改變的。

除了環境,他很有耐心地向我講解每張照片的人物與他們的故事,語氣中透露著無奈。

這些人,我從以前看到現在。他們的生活經濟與條件沒有變好,但人都變老了、身體變差了。

拍照20多年,真的很難過。我會覺得這個國家到底對人民、居民都做了些什麼?

從圖像到影像

許震唐說,與攝影結緣只是無心插柳

我以前很喜歡畫畫,但是我的母親覺得畫圖沒有前途、無法溫飽,還不如念職校學一技之長。所以從念高職開始就沒有再畫了。但也是因為這樣,才開始攝影,這是一種移情作用。

接著,許震唐也提到了人間雜誌對他的影響。他回憶當時,台灣經濟狀況很好,但是在經濟繁榮的背後,台灣社會還是存在著很多的社會問題與弱勢的角落。而人間的所呈現的東西正是這些應該被看見的東西。

既然如此,為什麼當時沒有投入人間,繼續從事攝影工作?他笑說「生不逢時」。

當時報禁黨禁開放,需要很多的攝影人才,但也只有兩年的光景。不巧的是,那段人才輩出的時間我正在當兵,等到我退伍的時候,已經錯失了機會了。後來人間也收掉了。

雖然因此沒有走上攝影工作者的這條路,但他也沒有放棄攝影,反而花更多時間與心力紀錄台西村的人事物。

因為這是我的家鄉。

他說自己受到如布拉賽等攝影大師的影響,相機鎖定的對象,都是自己家鄉與生活周遭的事物。

我一直到現在,只要周末或休假,我就回去拍照。而我拍的東西也很簡單,就是村子裡這些看我長大的長輩們。

原本這個話題應該只是訪談中的一段插曲,但順著這段談話,他也聊到很多以前與這些長輩互動的點滴。

我自己是念職校的,所以以前這些長輩家裡的家電都是我在幫他們修的。像是這位李文羌,他們家的家電只要壞了他都會說:「阿唐,我東西壞了,你來幫我修。」也因為這樣,我跟他的互動特別好,所以當我要拍照時,他也比較不會躲我的鏡頭。

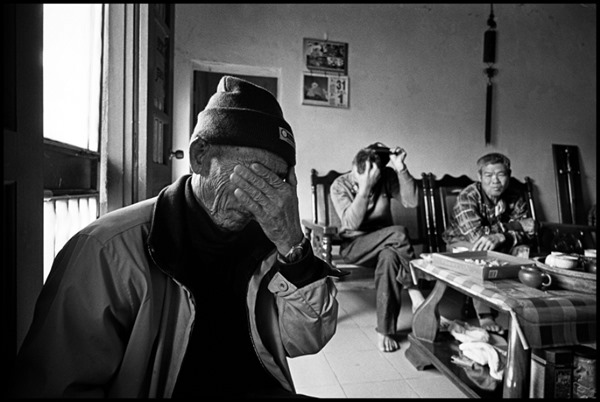

許震唐說,從小和李文羌互動很好,常常跑到他們家串門子。長大後也一手包辦他們家的家電維修。(攝影:許震唐)

黑白的不是相片,而是鏡頭外的人生

攝影中的主角全都是台西村的居民,許震唐說這些人很不喜歡他拍黑白照片。當下我的解讀是:黑白照如同遺照,不吉利。但他告訴我,這些人並不是這樣想的。

對他們來說,人生已經是黑白的了,你還幫我拍黑白的,是要我苦多久?

所以即便呈現的作品是黑白的,但洗給居民的照片,許震唐會以彩色為主。他也說,雖然居民不會非常排斥照相,但看到他在拍照,還是會消遣他一下。

他們都會說:就是因為你這樣一直拍,害我們下輩子還要繼續當農夫。

對於這些長輩的回應,許震唐對我說,這是「荒謬」、「有趣」,也是「人之常情」。

回頭檢視作品,才能知道自己在做什麼

許震唐從高中就開始攝影,但真正發覺影像能夠紀錄,甚至傳達一些訊息,卻是在開始拍照的10年之後。他發現這些影中人一個一個地離開了。

大概是2000年左右,我發現這些人怎麼拍一拍忽然就走了?但我也不知道是什麼樣的問題,只是覺得很難過,因為人怎麼樣都回不來了。那個時候我們也還沒有注意到六輕與環境、健康的問題。

這樣的情況又持續好幾年,大家都不知道到底怎麼了,而許震唐則是不間斷的繼續記錄台西村環境與人的變化,在這段過程中又有許多長輩離開,其中包含那位滿臉笑容的李文羌。

後來,我決定回頭檢視我過去拍攝的作品。透過這樣的方式我可以很清楚知道我在做些什麼,並釐清拍攝的脈絡:我與土地、我與環境之間的關係是什麼?而人與人之間的關係又是什麼?透過回顧重新檢視這些影像,我們才發現:"不排除"六輕跟台西村的轉變是有關係的。

總有一天,這個村子只會存在在這些照片中

談到這件事時,雖然許震唐侃侃而談,但我或多或少可以感覺得出來他的不捨與無奈。因為這是他成長並記錄超過20年的家鄉。

到那個時候,要繼續記錄什麼呢?我這樣問他。

在這之前,我仍會拍大城鄉。未來,我還是會繼續作紀實攝影以及敘述性攝影。另外,在時間許可下我的鏡頭也不會侷限在我們村子,會拓展到其他村子。像是大城鄉鄰近的村莊或其他南邊的村子,麥寮口湖一帶。

大方向是這樣,但能持續多久也不知道。不過可以確定的是,即便未來退休或沒工作了,我仍然會持續拍下去。

村子裡一天只有三班公車,住在馬路邊的許(牛牛車)喜歡趴在自家的圍牆上,看看誰要出去?誰要回來?(攝影:許震唐)

這些人過世後,可能還會遇到王永慶,他還是會如與陳定南辯論時所說:沒毒的,會做世界級的環保設施,會比你家廚房還乾淨的!

只是不知道遇到陳定南時,他會跟他們說什麼……