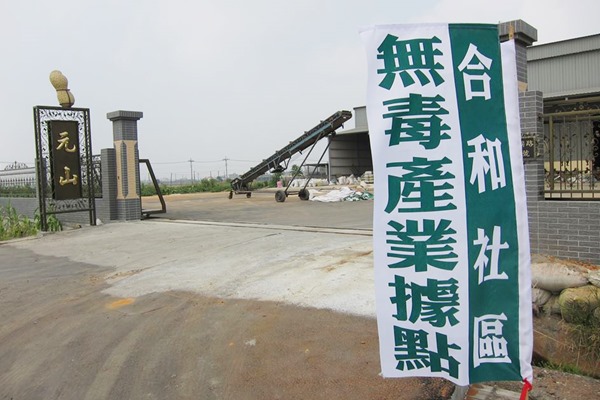

二十五面寫著「無毒產業據點」的旗幟,正插在雲林縣元長鄉合和村的農地上。

合和社區發展協會理事長李長發是推動「無毒健康村」的靈魂人物。他說旗幟一定要插在農場前,讓人來人往都看得到。

無毒健康村 合和社區的願景

「阿華,我到你的溫室外頭,怎麼沒看到你的無毒旗,是不是被偷了啊?」「沒有啦,我想說我夏天種比較少無毒蔬菜,就把旗子收起來了。」

「呴,他實在真古意!」李長發說無毒旗是象徵,也是個看得見的願景,他返鄉十年來一直推動「無毒健康村」。李長發推動的無毒農業,不用農藥、化肥,有用有機肥,但是沒有申請有機驗證,他認為有機驗證對農友的負擔比較高,而無毒農業對農友的門檻較低。

現在村裡有二十五片無毒旗,表示有二十五位農友加入,採用無毒方式種植小黃瓜、洋香瓜、番茄、彩椒等作物,此外,在地的育苗場、花生加工廠也加入無毒行列。

返鄉從農 學習無毒農法

李長發今年四十九年次,國中畢業北上台北,從事汽修工作,從學徒到自己開店,在台北待了近三十年,十年前因為父母年邁,決定回鄉發展。

「我們社區有八成居民務農,剩下兩成則是農業相關工作。」李長發說,慣行農法的作物,消費者不一定吃得到農藥,但是農人在第一線肯定首當其衝,因此他認為在社區推動「無毒健康村」,對生產者、消費者是雙贏的行動。

無毒村的理念雖好,但要怎麼開始呢?李長發從自身做起。十年前他剛返鄉,在老家對面開了間修車廠,先做本途顧生計,空閒時參加社區大學的農業相關課程,直到三年前,他的溫室蓋好後,修車廠也停止營業,他不修車了,決心當專職農夫。

掌握栽培技術、通路 鼓勵更多農友加入

「種田跟修車有點像,要先花時間學技術,規劃好藍圖後,再開始實作。」李長發認為怎麼用植物萃取劑、微生物菌來防治病蟲害、照料土壤,都需要學習,「發展無毒農業不是空口說說而已,必須要有根據的。」

除了技術,李長發也設法鼓動社區居民一起做無毒農業。四年前,他擔任社區發展協會理事長,透過舉辦大小活動的過程,與村落中的農友交流,慢慢取得共同發展無毒村的共識,現在村裡採用無毒農法的二十五位農友,從二十出頭到四十多歲都有,至於年紀最大的成員,今年五十四歲的李長發笑說:「就是我本人」。

這兩年李長發與他的伙伴們找到兩個合作的通路商,簽訂契作,供應小黃瓜、彩椒等作物給咖啡店、漢堡店、大賣場,讓參與的農友收入穩定許多。

青年返鄉 把無毒農業當做事業

栽培技術、通路逐漸掌握後,合和村也逐漸吸引青年返鄉。今年三十出頭的蕭俊哲,原先在台北經營早餐店,他的父母看李長發推動多年,認為無毒農業是一項可發展的事業,因此鼓勵兒子返鄉發展,現在蕭俊哲的年收入比當初在台北開早餐店還要好。

李長發說:「健康的食材會是未來消費市場的主流,我們也找好通路商來契作,讓青年認同當個專職農夫是一項可發展的『事業』,看得見從農的願景。」

無毒健康村的構想,正逐漸落實。上個月雲林元長鄉公所舉辦社區園遊會,合和村主打的特色便是無毒農業。

李長發說:「我們是現在進行式,還沒有完成,期待有一日整個村庄能插滿無毒旗。」