「豆油伯」採買金蘭醬汁引起軒然大波,今(21)屏東科技大學也證實「薄鹽醬油」也向大廠採買醬汁。食品藥物管理署(簡稱食藥署)表示,業者只需符合《食品安全衛生管理法》(簡稱食安法),並依規定上「非登不可」、「非追不可」登記即可,不會要求業者標示代工廠。

不過文化大學推廣教育部兼任講師陳俊成認為,即便符合衛生規範,爭議重點仍在業者強調「傳統」、「手工」、「古法」等字眼,都會讓消費者相信業者是以「固態發酵」方式製作醬油,卻和實際情形不同。因此整起事件其實凸顯業者的「行銷話術」應符合實情,避免辛苦建立的品牌毀於一旦。

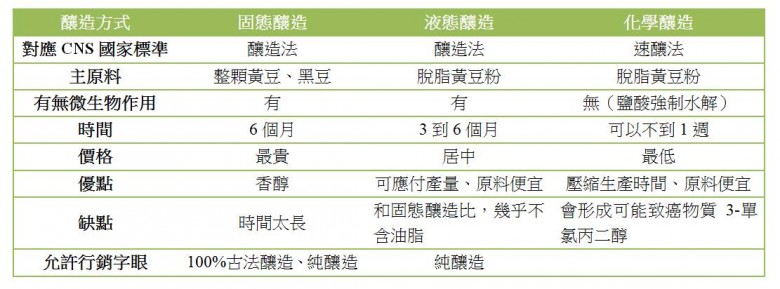

釀造方式分3種,差別在原料、蛋白質水解方式及生產時間

「黑矸仔裝醬油,沒底看。」台語俗諺用來形容人「實力深不可測」,卻也是「傳統醬油釀造」的實際寫照。若依照醬油釀造的方式,其實可分成「固態釀造」、「液態釀造」和「化學製造」3種方法。

固態釀造也就是「天然發酵」,是將整顆完整的黃豆、黑豆泡水、蒸煮,混合麴菌、炒過的小麥、鹽巴等一同放入「黑矸仔」靜待發酵,期間會將「黑矸仔」拿到室外曝曬,維持麴菌的作用溫度。約4個月,黃豆、黑豆就會成泥狀,再經2個月就成為黏稠的「醬油醪」,經加水壓榨、調味、殺菌就可販售。

液態釀造則是利用「脫脂黃豆粉」加鹽水、麴菌進行發酵,根據每個醬油廠掌握的技術、麴菌配方,製作時間從1個禮拜到3個月不等;發酵完成後一樣經壓榨、調味、殺菌、包裝就可上架販售。

至於「化製醬油」,一樣是利用「脫脂黃豆粉」當主原料,但會使用「鹽酸」去「強制水解」,不只縮短製作時程,還能完全釋放「胺基酸」;但缺點是製成中的鹽酸,會和微量的殘留黃豆脂肪(三酸甘油脂)作用、形成「3-單氯丙二醇(3-MCPD)」。

3-MCPD已經英國致癌協會認定,在動物試驗上會引起癌症;而在國際癌症機構(IARC)的規範中,3-MCPD屬2B級致癌物,「可能對人體致癌」。因此我國也規定醬油的3-MCPD含量需在0.4ppm以下。

另外,化製醬油的味道不佳,必須額外添加人工甘味劑或混入上述2種「釀造醬油」,來調製適合消費大眾的口味、氣味;但整體來說,化製醬油的成本是最低廉的。

顧及產量,金蘭、5大醬油廠以「液態釀造」為主

由於醬油大廠講求穩定產線、大產量,因此大廠都以「液態釀造」為主;而液態釀造使用的「脫脂黃豆粉」,是製作「黃豆油」的副產品,價格相對低廉,再納入時間成本、大量生產精算,非常符合營利業者的需求。

不過和固態釀造相比,液態釀造醬油黃豆蛋白少、色澤淡,因此需要添加「胺基乙酸、胺基丙酸、麩胺酸等物質,既能調整口味,也能提高「胺基態氮」的含量,來符合CNS國家標準。

而固態釀造的生醬油「濃度很高」,反而需要加水稀釋,且「味道比較鹹」,一般消費者其實比較不願意接受,因此有些業者還會再添加糖、甘草萃取物來調味。

醬油產品互相混合,只要有微生物或酵素作用就可標示「純釀造」

醬油釀造方法有3種,但「產品組合卻有很多種。」換句話說,業者可以將固態釀造的醬油混合液態釀造的醬油販賣,而比例高低反映生產的時間成本,也就影響銷售價格;但業界常見的混合方式,卻為「行銷話術」開了一個後門。

文化大學推廣教育部兼任講師陳俊成說,「應該只有完全使用『固態釀造』,才可以宣稱自己是『純傳統古法』、『100%純釀造』,」但市面上常見的「純釀造」醬油,只要混合有「麴菌」作用的醬油,都可以宣稱為「純釀造」醬油。

小廠進大廠醬汁是常態,但業者應「誠實」使用行銷、廣告字眼

整起「代工醬汁風波」中,陳俊成認為重點還是在「業者的誠信。」豆油伯在官網、廣告都不斷使用「傳統工法」、「傳統手工」等形容詞,讓消費者普遍相信「掛上豆油伯」的醬油,既是採取「固態發酵」,也完全是「廠內自行生產、製造。」

因此事件一爆發,才引起消費者反彈,認為「情感受到欺騙」。不過「豆油伯」在終端產品成分標示「非基因改造黃豆」,然而卻無人清楚由金蘭代工的醬汁是否也使用「非基改黃豆」?是否也符合產品宣稱的「傳統工法(固態發酵)」?

食藥署:依法須符合衛生規範即可 陳俊成:但有符合廣告規範嗎?

食藥署食品組專門委員許朝凱表示,《食安法》並沒有禁止食品業者互相代工,且實務上代工情形也十分常見,目前也不會特別規範業者標註代工廠。業者只需「符合衛生和相關法令的規範,」及上「非登不可」、「非追不可」登記就可以,而經查豆油伯其實都有符合法令。

至於是否有販賣醬油的業者,「並沒有工廠,只負責行銷,」導致業者根本不了解生產過程,成為潛藏的食安危機?許朝凱表示,依《食安法》規定產品掛上的「業者是誰,他就要負責,」而且業者不應不了解自己的產品還逕行販賣。

不過陳俊成強調,就衛生標準而言豆油伯雖符合法規,但就「廣告」、「消費者權益」法規而言,豆油伯強調「傳統手工(固態發酵)」,實際上卻摻雜其他發酵方方式製成醬油產品,他認為仍有誇大不實、違規的情形。

關於文化大學推廣教育部陳老師的說法已有網友提出專業看法,在此直接轉貼他的留言:

“純釀造與化學醬油是分得很清楚的,要打上”純釀造”需經審查檢驗合格後,由釀造工會取得標章,市面上有化製+純釀依一定比例調出來的醬油.並不會有純釀造字樣,且是不是純釀造驗指標成分就可知曉.另由於本人未在市面做過調查.至少可確認大廠標示皆依上述流程.還請安心

自己為醬油研究員且經國家考試合格食品技師,我的資訊可能較一般外界的老師更精準貼切.”

可否麻煩上下游多方求證,謝謝。

morin您好:由於採訪記者疏忽的關係,誤解陳俊成老師的原意,陳俊成老師的原意應該是:

文化大學進修推廣教育部兼任講師陳俊成指出,不管是古法固態醱酵或液態醱酵釀造都是「純釀造」,而便宜的「化製醬油」不屬於純釀造,並可能產生「3-單氯丙二醇」,有致癌風險, 豆油伯必須說清楚代製的「醬汁」是否符合其網站宣稱的「古法釀豆油」,否則有嚴重的誠信問題。

在此向廣大的讀者與陳俊成老師致上十二萬分歉意,我們也會再加強採訪記者的訓練。

謝謝上下游記者的用心!

我在民國60年就開始做醬油-傳統固態醱酵醬油,後來受教於台灣醬油之父台大農化系陳勝和老先生,我沒有食品技師資格;但我知道在固態醱酵醬油中混入液態醬油而宣稱傳統釀造醬油是不對的.目前五大品牌以液態醱酵生產,有哪家廠商敢用傳統古法釀造標示宣稱?這才是問題的癥結所在,謝謝指教!

由於五大品牌多以液態醱酵生產,而標示純釀造是對的,若標示傳統古法釀造就不對,至少原料不同,醱酵時間不同,品質當然也不同;現今都標示純釀造,只要不混入大豆酸水解物都可標為純釀造醬油!

感謝高手的專業回應!

幾篇文章與專家們的意見個人心得簡單整理如下:

化製醬油(大豆酸水解物)與純釀造醬油是兩回事,

化製醬油(大豆酸水解物)產品不能標示”純釀造”字樣,

選擇標明純釀造醬油的消費者可以放心購買。

而液態醱酵與傳統固態醱酵都能標示純釀造醬油,

但市面上有沒有明明是液態醱酵醬油,卻打著傳統古法釀造的招牌,這會是另一個問題。

(至於費工的傳統固態醱酵醬油,個人認為應該不會吝於標示”固態醱酵”或”傳統古法釀造”才是:))

謝謝上下游與專家們的專業意見,讓消費者更清楚整個脈絡!

液態釀造其實也算是古法,只不過是中國部分地區(例如:紹興)和日本的古法,中國的傳統醬園流傳一句話“無蛆不成醬”,據說中國偉大紅太陽就是看見這個導致終身不吃醬油;而正港屬於臺灣的古法,的確就是『鹽蔭固態釀造』,那種高鹽環境條件基本很難生蛆。

新中國成立以後,為解決產量問題,從蘇聯引進另一種釀造方式,叫做『無鹽固態釀造』,屬於高溫速成釀造,這是臺灣人比較陌生的。後來經改良,進化成有中國特色的『低鹽固態釀造』,但是因為溫度高(前期42~45℃,後期35℃進行酒精發酵和成酯生香及酯化反應)、發酵時間短(15~20天),風味比較差,是目前中國較大量的釀造方式。

對中國普遍民眾來說,『高鹽稀態』是屬於較高級的釀造方式;可是在臺灣,以黑豆為原料的臺式『鹽蔭固態釀造』才能算是醬油中的勞斯萊斯。

基本上,分別在臺灣和中國的這兩種固態釀造是完全不同概念。。