台灣歷經油品風暴等食安事件,《食安法》修法多次,罰則越訂越嚴,但管理面仍舊不足。隨著新政府將上任、民進黨立委吳焜裕擬出《食安法》修法方向,短期目標將明訂「衛生機關需付起輔導之責」,長期目標將推動風險評估作為政策擬定的科學依據。

食品界對後者多有異議,「食品管理和風險評估是兩回事,風險評估只是手段,成為法治標準,業者會做不下去。」

吳焜裕《食安法》修法 四大方向

台灣食品科學技術學會日前舉辦「食品安全管理政策溝通交流會」,邀請民進黨立委吳焜裕暢談未來《食品安全衛生管理法》修法方向,現場聚集來自食品工業發展研究所專家、食品加工業者以及國內大學食科系所教授等。

吳焜裕開頭便談及,《食安法》修法將分短、中、長期目標,短期修法內容已擬好,將進入立法院實質審查。修法重大變革如下:

(1)衛生單位需負起輔導、監督食品業者自主管理的責任

吳焜裕認為,「過往政府放任業者自主管理,卻沒提供任何輔導,這樣邏輯很奇怪,應該是先輔導,等業者管理合乎法令後再放由其自主管理。」

(2)在《食安法》第一條立法精神納入「消費者權益」

除具體納入文字外,並增加食品業者懲罰性賠償的責任,也就是食安事件發生後,只要衛生單位命令回收、銷毀的產品,過往是看業者自由心證決定是否讓消費者退錢,新修法消費者可直接拿發票或單據,視業者惡意或不知情程度,請求3到5倍的賠償。

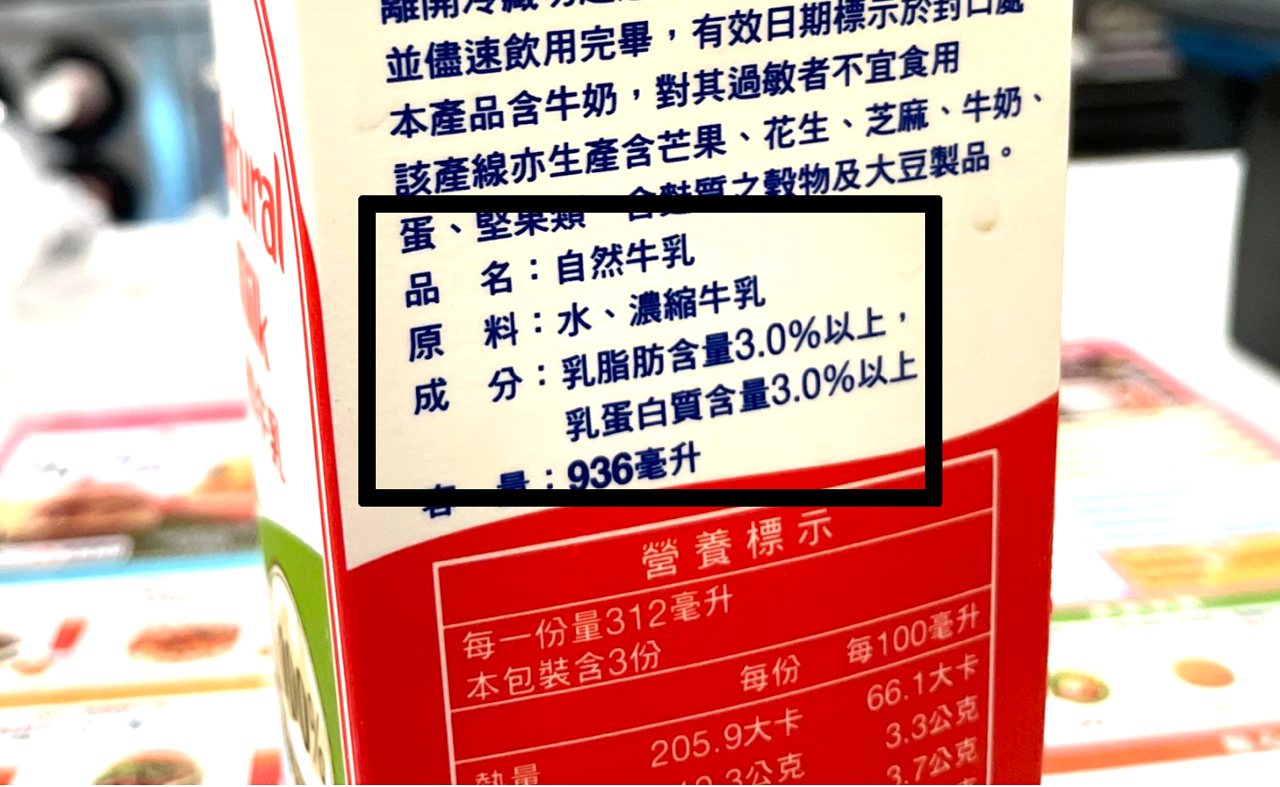

(3)建立「食品身分標準」

「食品身分標準」則是參考美國食品藥物管理署的管理模式,透過法規中明訂該食品的「成分、比例、配方或製造方式」來定義食品「身分」,杜絕食品詐欺的案件發生。

吳焜裕解釋,這是頂新問題油品事件發生後帶來的啟發,未來透過身分標準把「油品」定義訂清楚後,不該被被拿來作食用油原料的,像飼料油、餿水油就不能進入製程中。

(4)中、長程規劃風險評估中心

吳焜裕希望善用風險評估專業,為台灣建立國家安全風險評估中心,「這個風險評估機構必須和食品安全管理機構分開,而不是像現在風險評估和食品管理權掌握在食藥署手上。」

吳焜裕解釋,風險評估的地位獨立之後,該機關就可純然整合最新科學根據,針對一毒物進行人體健康影響評估的研究,這些研究將可作為影響決策的參考工具,而且未來該中心會以傳染病學、毒理學專業的人才為主,而非食品科學專家。

學界與食品業與意見

與會者多半對短期修法方案沒有表示意見,但對吳中長期的規劃存有異議。

(1)不贊成以風險評估結果作為法治標準

食品工業發展研究所副所長陳陸宏說,「食品安全和風險評估是截然不同的兩件事,食品安全是結果、風險評估是其中一種手段,因此風險評估應該和其他手段相輔相成,對管理才有幫助,若風險評估的結果直接成為法治標準,那未來食品會很難做,『難道以後賣豆漿,政府都要先評估好豆漿對人體危害有多少再開放?』」

陳陸宏說,食安問題關鍵是「管人重於管物」,人使用了黑心食品才是問題所在,就像前幾年的問題油品風暴事件,原料不可使用非食品級的就是不可以,而不是去管油裡面含有什麼危害人體健康的物質,兩者應該要分開處理。

(2)檢驗不是萬靈丹 應管理業者實際操作

其中也有業者提到,新政府提出十倍檢驗的口號,但檢驗不是萬靈丹,重點還是要從食品製造管理著手,更有業者說,不斷從末段抽驗,卻不注重原料管理,最後只會造成社會浪費。

台大食科所所長呂廷璋也認為,食品檢驗、食品化學的分析只是一種工具,「我自己做檢驗的我知道,它無法解決所有食安問題,」就像2008年三聚氰胺奶粉事件,業者知道法規標準是檢驗氮含量,所以就製造其他物質讓它能吻合氮的檢測以求過關,由此可見檢驗不是達成目標的好手段,政府需多從管理面,審視業者的操作問題。

(3)產業應根據實際專業提出意見 而非等官方提出標準

呂廷璋建議,就吳焜裕立委此次修法方向來說,食品工業界應主動擬定出一套「食品身分標準」,以香蕉加工品為例,炸香蕉片是拿生的綠香蕉、做香蕉泥則用香氣濃郁的熟香蕉,這兩種香蕉的化學成分不一樣,因此產業應主動根據製程提出標準做法,像香蕉進入加工廠環境該設定何種溫度、如何防止香蕉氧化、預防微生物汙染、甚至防止惡意變造等。

產業要試著根據自身專業提出意見,而不是等著官方訂出標準,否則最後恐都淪為檢驗角度的規範。

-660x397.jpg)