「孩子有公平受教權,而營養午餐應該是憲法保障的一部份。」當日、韓兩國都紛紛以「食物基本權」的視野看待校園午餐,甚至制訂出五年、十年大計,逐步將校園營養師配置、給食系統建立起來,砸錢、砸人力捍衛學童的營養午餐;那台灣呢?「台灣的(學校)午餐是自由競爭,」富邦文教基金會校園食材管理專案計畫協同主持人高嘉鴻直指,要吃一頓學校午餐,得靠「競爭」而來,無論是廠商競爭、或是價格競爭。台灣學童的食物基本權,誰來捍衛?

首爾市長發表《首爾市食物總體規劃》 「城鄉共生,公共供餐」為重點政策

南韓早在2003年就開始供應全國中、小學免費營養午餐,「首爾前一任市長吳世勳就是因為反對推免費營養午餐,輸了公投才下台。」韓國食刻專欄作者蕭佩均指出,而後補選出現任首爾市長朴元淳;現已邁入第二任期的朴元淳更於2017年6月20日提出《首爾市食物總體規劃》,分別就「健康食物」、「食物保障」、「城鄉共生——公共供餐」、「安全食物」、「制度性基礎」等大政策目標,提撥3,330億韓元(相當於92.5億新台幣)經費執行。

「講到食物議題會關注到什麼?食安?食物里程?友善環境?營養?剛剛隨口講的都已經被包含在這份規劃裡了。」蕭佩均表示,至於為何要推出此《食物總體規劃》?蕭解釋,由於朴政府經一連串座談、調查發現,首爾市內出現「鈉、糖攝取過高,蔬果攝取不足」及「弱勢階層食物攝取不足」等問題,甚至自2015年發生的784件食物中毒事件中,有393件案例發生於校園;此現況對照2015年《米蘭憲章》所強調的「食物基本權」概念,而讓朴元淳著手推動《食物總體規劃》、捍衛市民食物權。

而在該份《食物總體規劃》中,以「城鄉共生—公共供餐」政策目標分配到最高比例的經費,共撥得1,435億韓元(相當於45.5億元新台幣),以此建立公共採購直接交易的流通系統、擴大城鄉交流,「目標是讓首爾市內每個行政區能與相對應的產地簽訂契約、供應公共供餐中心食材,」蕭表示,以達到「城鄉共生,公共供餐」大目標;首爾市已於2017年底先從五個行政區的幼兒園開始試辦,至於成效,仍待後續觀察觀察。

校園午餐是學生基本受教權,南韓官員:預算不是問題

「首爾免費午餐四年投入35億台幣,」蕭佩均表示,首爾公立國中、小午餐甚至都是採用友善食材;但對照台北市,卻僅支出低收入戶營養午餐費用的2億元補助。「為什麼可以花那麼多錢補助免費午餐?」蕭曾向當地官員提問,換到的是「預算不是問題」直截了當的回答。

「預算不是問題,市府每年預算就是那麼多,那是分配問題。」蕭佩均轉述首爾官員的回應,該官員指出,若政府意志想要做,就能做這樣的分配,「當然朴元淳也會碰到阻力,但這跟魄力有關。」因為朴元淳認為這是「該做的事」。

「安全、營養、美味是營養午餐不變的真理。」幾經考察日、韓兩國校園營養午餐給食情形,富邦文教基金會校園食材管理專案主持人黃嘉琳也分析,而要達到這真理,日、韓兩國的營養午餐推進方向不盡相同,「韓國是從家長出發,由公民團體審核預算、參與決策;日本則是由上而下推動,由都道府公務人員慢慢建立起來。」

黃更進一步表示,以韓國思考脈絡來看,「營養午餐是學生的基本人權、基本受教權。」為維護學童公平受教權,讓公立學校能提供品質均一的服務,首爾家長想方設法去算地方政府繜節預算,「看什麼應該省下來,去補助其他項目。」

一樣都是12歲小孩,為何台灣不能如此分配營養午餐資源?

對照首爾以「基本受教權」、「學童基本人權」看待校園午餐,又日韓分別設有「給食中心」、「食材供應中心」,由政府照顧學童午餐;黃嘉琳指出,台灣校園午餐費反而淪為「政治買票」,無論從營養師配置、廚工配置、還是經費來看,「一樣都是12歲小孩,為什麼日、韓會這樣分配,台灣卻不行?」

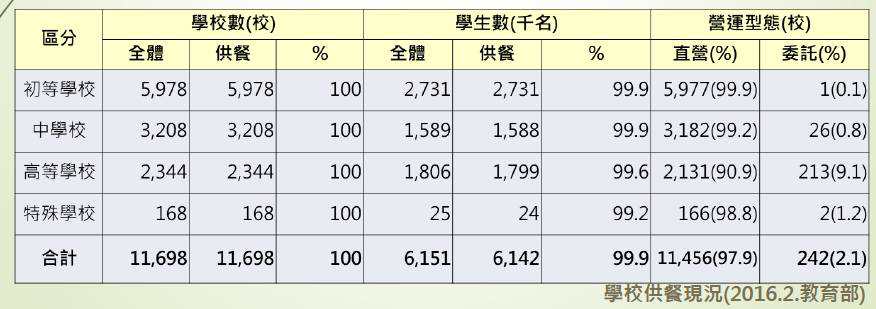

黃表示,在日本,每480名學童會配置1名營養教師、7名廚工;韓國則是每520名學童配置1名營養教師、8名廚工,「日韓國小學生人數相對少,兩個學校配置一位營養師是很常見的。」反觀台灣,每250名學童僅分配到1名廚工。 且以40班一名營養師來算,約800~1200名學生才配置一名營養師。

「日本有8000多名營養士,台灣如果也實行一校一營養師,民間有多少營養師可以進入校園替學生把關?」輔仁大學營養科學系副教授、台灣營養學會副秘書長劉沁瑜也站在營養師視角表示,並坦言,「我們很常關注醫院營養師,但卻很少關注學校營養師。」引起在場諸多營養師共鳴。

現場營養教師指出,現按《學校衛生法》第23之1條規定,「高級中等以下學校,班級數四十班以上者,應至少置營養師一人;各縣市主管機關,應置營養師若干人。」紛紛質疑,「如果學校只有39班的話呢?」再進一步表示, 若某學校未達40班,也應該與週邊學校共聘營養師,方能執行校內營養教育。

「40班配1名營養師實在太少。」資深營養師林雅恩再指,校園營養師的角色應該是要透過「教學」,將「營養學知識」帶給學童;但目前國內學校廚工不足,每位營養師還得一天到晚管廚房、把關食材,「負擔太重。」而更沒有餘力額外進修教學技能,以致難落實營養教育。

要改善台灣校園午餐現況 高嘉鴻:應著手調整法源

黃嘉琳表示,現台灣並無「食材進出中心」,校園午餐責任全歸學校,由第一線團膳業者、營養師負擔,「這是錯誤的,」也難怪會有校園午餐弊案。

「日本的《學校給食法》讓給食中心有法源依據。」高嘉鴻指出,但台灣學校午餐卻交由廠商、價格自由競爭,競爭「誰的雞腿大?」午餐供應鏈環環相扣,以致校園午餐弊案頻傳;高建議,若要討論台灣《學校午餐法》的可能,應該著手調整法源,透過委員會穩定午餐價格,再廣邀營養師群、各種民間團隊參與,才能讓營養午餐的變革有更多討論。

台灣每250~300名學童分配到1名廚工(延用省政府時代的規定),40班(約1000名學童以上)以上才配置1個校園營養師噢(學校衛生法)。