為了提升綠色能源佔比,中油選定生態敏感的大潭藻礁區域建造第三座天然氣接收站(以下簡稱「三接」),以達到「2025 年天然氣供電量佔總發電量 50%」的政策目標。然而根據中研院調查,大潭藻礁有近百種生物棲息,環團也要求劃設自然地景或保護區,卻被中央及地方互踢皮球,任由生態遭受破壞。

民間靠著自己的努力,短短兩年多辦理記者會 125 場,十餘場大型倡議行動,以及無數場的生態導覽,希望喚起公民意識,力抗政經勢力。 70 多個公民團體更聯合發起藻礁公投,是台灣第一個以環境生態為訴求的公投案,民間與政府交鋒激烈,引發巨大社會聲浪。

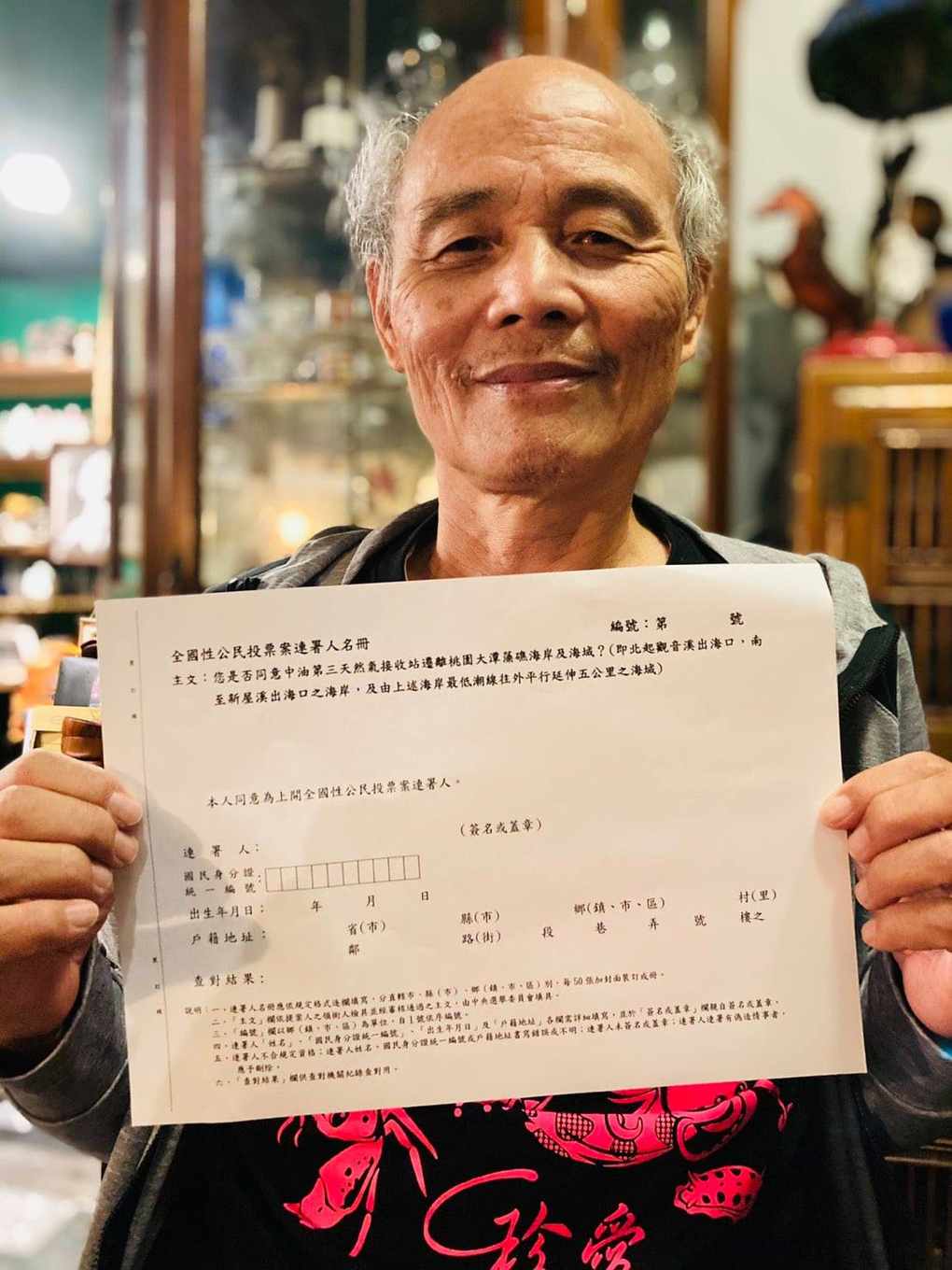

在保護藻礁的運動中,出力最鉅、為時最久的人,當屬已經奮戰 10 年的「搶救大潭藻礁行動聯盟」召集人潘忠政。啟動公投至今,潘忠政承受劇烈攻擊,更被硬戴上「以核養藻」的帽子,潘忠政淡然表示:民進黨不針對環境保護的議題發聲、不檢討開發過程的瑕疵,只想混淆視聽,「但時間會慢慢證明真相,選票也會證明人民的選擇。」

潘忠政投身環保,意外發現藻礁為瑰寶

廿年前從教職退休後,潘忠政便致力環境運動,透過眾志成城的力量,將煉油廠趕出觀音,也還溪流清白之身。

擋下煉油廠後,潘忠政認為工業區是一塊財團覬覦的大餅,走了油廠改天還會有其他廠要來,勢必需要一個明星級的手段來護衛,他想起之前做紅樹林保育時在海邊看到的藻礁。抱著姑且一試的心態,潘忠政請到人稱「藻礁媽媽」的劉靜榆辦了兩天的研習會,帶大家夜觀、晨觀,獲得很多基本知識,也讓潘忠政愛上藻礁。「我原來想把藻礁當手段,後來發現它應該是目的,是被保護的瑰寶。」

.jpg)

藻礁是世界瑰寶 7 千年才成形

大家都認得珊瑚礁,那是「動物」造的礁石,藻礁則是「植物」造礁,只是速度更慢,20 年還長不到 1 公分(珊瑚平均 1 年長 1 公分)。大潭藻礁是全球唯一現生淺海藻礁,不需潛水技術的門檻,只要退潮就可以親近,「藻礁的價值已經陸續浮現,」潘忠政說,學者找到 37 種台灣首見的造礁藻類,其中更有 19 種是世界新種。

此外,藻礁也是海洋生物的育嬰房,除了有魚蝦貝蟹外,還有柴山多杯孔珊瑚(一級保育類,全台僅存)、台灣白海豚(一級保育類)、紅肉ㄚ髻鮫(國際瀕危)、小丘多彩海蛞蝓(台灣首次發現)、裸胸鯙、小燕鷗、酋婦蟹等珍貴生物。潘忠政說:「觀察藻礁,我自己都深深著迷。」

國際知名的非營利海洋保育組織「Mission Blue」(藍色任務)將大潭藻礁列入「希望熱點」(Hope Spots),這也是第一個被指定的東亞區域,創辦人席薇亞.厄爾 (Dr. Sylvia Earle) 親筆致函總統蔡英文,告知大潭藻礁具有固碳功能,能夠幫助延緩地球暖化,希望台灣好好保存。

「三接」僅是過渡目標,卻要犧牲 7600 年形成的藻礁海岸?

台灣短期能源政策要「增氣、減煤」,但長期目標是「煤、氣雙減,以再生能源取代」,也就是說,「三接」只是一個過渡目標,卻要犧牲 7,600 年才成形的藻礁海岸,讓潘忠政難以接受。

工程進行一年多,根據桃園鳥會的統計,小燕鷗的巢數從約 250 巢減至 70 巢;研究藻礁十多年的劉靜榆也表示,本來藻礁區滿地都是螃蟹,「現在變成要走十幾步,才有可能遇到一隻。」這讓潘忠政有一種跟時間賽跑的緊迫感,好像每慢一分鐘,就會少掉一個珍貴的好朋友。

.jpg)

能源轉型不能用生態交換

面對學者與環團排山倒海的質疑,中油提出「迴避替代修正方案」:避開藻礁造礁相對旺盛、生態豐富,並有一級保育類柴山多杯孔珊瑚分佈的區域不開發;工業區範圍則從原定的 232 公頃縮小至 23 公頃;工業港的北堤取消,以下方鏤空的棧橋連接陸地,南堤縮短 350 公尺,盡量維持海水自然流動。

潘忠政批評,所謂「迴避」只是一種掩人耳目的說辭,行船區要挖掉幾百公頃的藻礁才能濬深 18 公尺深,那裡都是柴山多杯孔珊瑚,要如何迴避?而且海堤這類突出海岸的建物,會造成海岸一端侵蝕、一端淤積,也就是說,除了大潭以外,左右兩側的白玉藻礁跟觀新藻礁也會受到影響,等於是現存的藻礁海岸全面遭殃。

誠如劉靜榆所言:「沒有人反對『三接』,是反對蓋在全台灣藻礁生態最好的地方。」

.jpg)

曾被民進黨啟蒙「公民意識」,如今失望奮戰

搶救大潭藻礁一再踢到鐵板,潘忠政幾次看見隧道盡頭有光,但瞬間又烏雲遮日。潘忠政坦承心中的納悶,「以前都擋得了,這次是怎麼了?」他下的推論,讓他自己都心寒:「今天如果『國民黨是朝,民進黨在野』的話,就擋得下來。」

潘忠政說,自己的公民意識是被民進黨啟蒙的。還是一介教師時,他參加「台灣教師聯盟」,宣揚台灣獨立,民進黨當時強調「本土政權、綠色執政」,要塑造正義台灣,成為東方瑞士,種種信念很吸引他,他一度是民進黨的黨代表,同時協助民進黨成立觀音黨部。

然而,當他期待的本土政權全面執政後,當年的保證卻一一落空。「藻礁的處理,跟民進黨當年的信念完全背道而馳。」潘忠政提高音量,「民進黨中有一群豺狼虎豹,他們取代前一個腐敗的政黨,卻無法拒絕眼前利益的誘惑,」他搖搖頭,落寞吐出「失望」二字。

「政府謊言連篇 不知反省」

潘忠政說,當年舉辦搶救藻礁活動時,桃園市長候選人鄭文燦曾到場支持,並在記者會宣誓要保護藻礁,保護生態。他當選後,僅僅兩個星期接見潘忠政等人時,態度已經不一樣了。

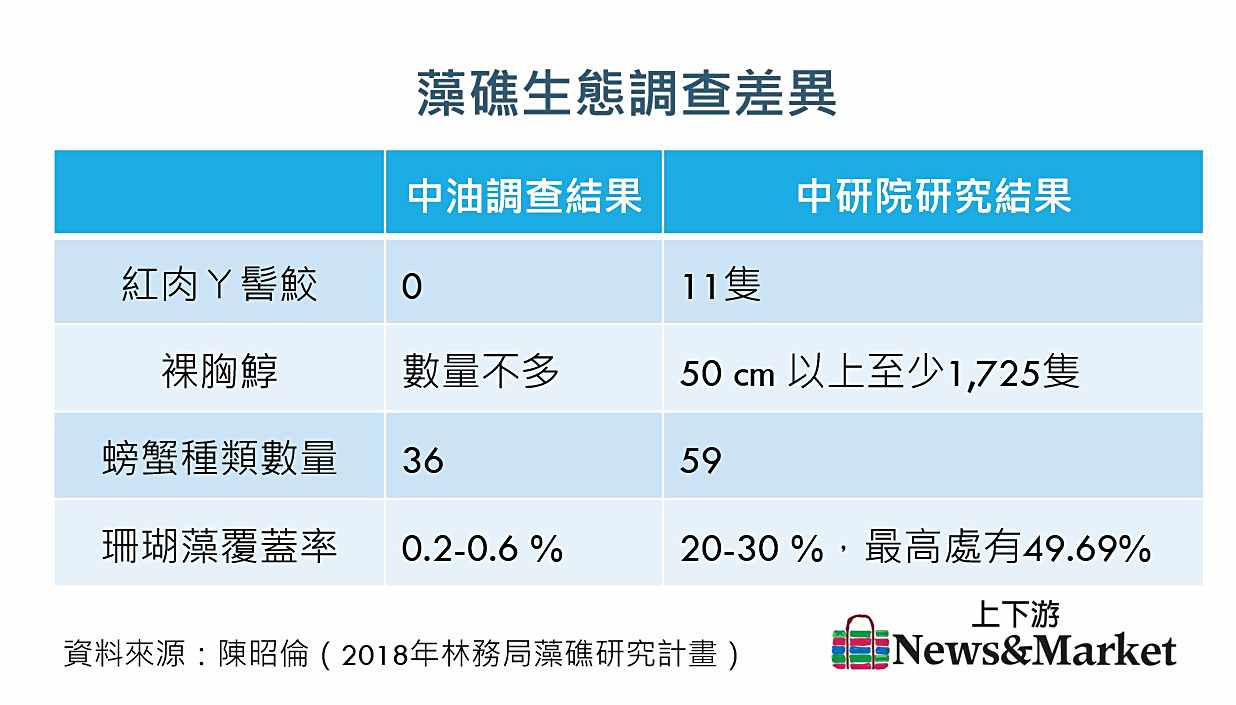

2014 年中油的研究報告就寫明台北港是替代方案;2018 年中油告訴莊秉潔(時任能源與減碳辦公室委員),台北港工程比較快;明明就已經破壞藻礁,還說尊重生態,更別提中油做的生態評估調查跟中研院有極大的差距,嚴重低估生物多元與數量,對潘忠政而言,經濟部跟中油為「三接」工程說的謊言、做的醜事,罄竹難書。

總統都動不了經濟部的決定? 僅能訴諸公投

更讓潘忠政覺得不可思議的,是 2020 年 6 月 4 日各環保團體拜會蔡英文時,一起幫藻礁說話,蔡英文隨即下達指示,要求總統府副秘書長李俊俋協調雙方,找到雙贏方案。豈料半個月後李俊俋回覆潘忠政:「抱歉,我已經盡力了,但中油不願意暫緩工程。」

潘忠政不解,總統府副秘書長銜總統之命前去跟經濟部和中油溝通,怎麼能接受「對方不願意」的答案?有把總統的承諾當一回事嗎?

也就是這個時候,環團認為要用更大的力道來救藻礁──公投。畢竟行政訴訟曠日費時,再開一百場記者會也起不了大波瀾,但公民投票若能喚醒大家的環境意識,就是不可輕視的力量,即便最後仍舊失敗,也很有意義。

「沒有把藻礁保留給下一代,是這一代人的罪過。」

啟動公投這兩年,潘忠政遭來許多罵名,有諷刺他「以愛發電」,有謾罵他是「環保撈仔」,更被硬戴上「以核養藻」的帽子,他說:「我沒有時間在意這些事。」他並且反問,政府有時間操弄這些攻擊,為什麼不直接召開聽證會?「這表示他們禁不起考驗。」

潘忠政認為,民進黨不針對環境保護的議題發聲、不檢討開發過程的瑕疵,只想混淆視聽,「但時間會慢慢證明真相,選票也會證明人民的選擇。」

潘忠政強調,「環團從未動搖過『反核』的立場,還有半年可以慢慢讓社會瞭解『三接』與『核能』是兩回事,」他不認為台灣社會那麼不理性。

另外,中油連番發動不實言論來打壓公投,潘忠政反倒認為這樣很有利。「當藻礁變成公共議題後,真相會經由大家一再討論而浮現。」他甚至認為,公投成案後會有更多機會去反省「三接」為什麼執迷不悟?國家運作的體制也會被檢討,經濟與環境絕非黑白二分,人類不能自私地只想著眼前的方便。「沒有把藻礁保留給下一代,是這一代人的罪過。」

最後呼籲:讓公投成案 讓全民一起討論國家願景

雖然潘忠政相信公投成案後會爭取到更多討論的空間,然而 3/17 要送交中選會的 35 萬份連署書(安全份數),到昨天(2/24)為止僅收到 123,700 份聯署書,離目標還有那麼遠的距離,剩下幾天跑得到嗎?

潘忠政說,他認為近日還會擁入大量連署書,也特別提醒,雖然為了統計與整理連署書,預計收件截止日為 2 月 28 日,但工作小組會收件到最後一刻,大家請儘量提早,不過也務必拉票到最後一分鐘。

「我生命的理念是這樣的,0.99999999 就是 1,只要永不放棄,就會趨近成功。」潘忠政說,藻礁案多次走到山窮水盡,但冥冥中又有力量讓它柳暗花明,「即便公投無法成案,我們的運動還是會繼續,這是所有夥伴的共識。」2023 年還有公投,政府不可能永遠掩住人民的耳目。

連署地點請點選這裡

珍愛藻礁公投連署書下載:https://pse.is/3akxvp

生命不只限定於人類,世上不論是人還是動植物,都應該被尊重和珍惜。