繼新加坡傳出台灣外銷「褐心鳳梨」(鳳梨果心因寒害回溫變色)現象,導致當地消費者不滿,日本也傳出各式褐心鳳梨的照片,引發各界對台灣鳳梨外銷品質關切。相對於新加坡媒體大幅報導留言負評,日本輿情則對台灣鳳梨相對友善,業界多認外銷日本出現褐心鳳梨的情形佔比不高,但是相較於往年,褐心鳳梨出現的頻率確實較高。

《上下游》實際訪問2位水果銷日多年的業者及1位資深產業人士,業者表示,鳳梨果心會出現褐變和栽培管理、儲運方式有關,產地的管控、儲運溫度及對應品質的追蹤都要確實地做,而要長年經營日本市場的秘訣就是「堅持品質」,無論遇到任何殺價都不能妥協。此外,鳳梨上岸後的保存方式、市場調查也要不斷溝通,即便客戶因價格競爭被搶,最後還是會為了品質而回頭。

缺乏明確外銷市場調查,僅能從當地媒體、社群反應推估災情

農委會主委陳吉仲表示,褐心鳳梨的產生是因為鳳梨銷中受阻,過去沒有從事農產品出口的業者也來協助出口,但部分沒經驗的業者對鳳梨的特性不熟悉,儲運溫度過低、後續回溫才會出現褐心鳳梨,陳表示,目前非中國市場(含日本、新加坡、香港、澳洲、加拿大等)的出口量約5610公噸,褐心鳳梨僅佔約166公噸(約3%)。

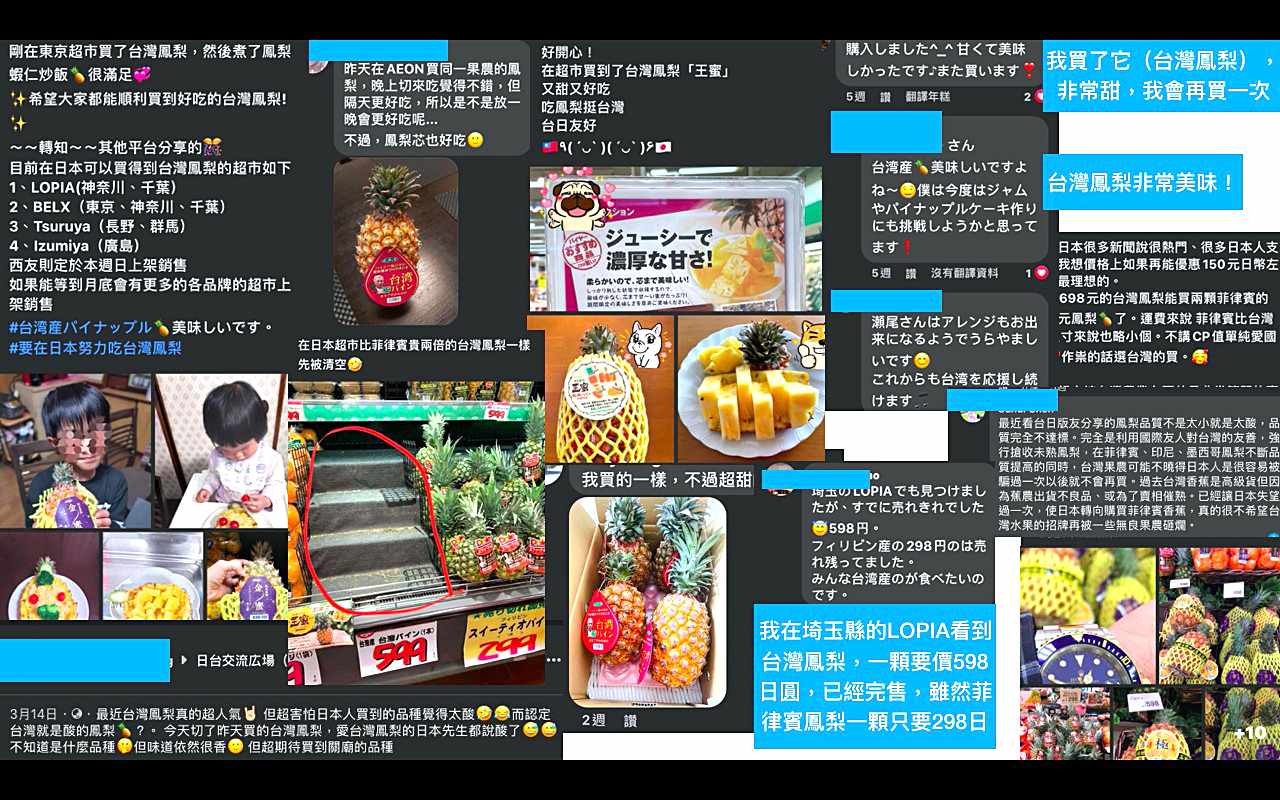

然而,該數字為國內貿易商回報給農委會,而非於外銷國進行市場調查,3%數字是否能反映真相?外界不得而知。另外,實際出口到各國的鳳梨品質差異大,出問題的比例也不同,平均值恐無實質意義。以目前所見的外銷國媒體輿論、社群反應來看,新加坡傳出的「外銷鳳梨災情」較為全面,新加坡NTUC超市已暫停進口台灣鳳梨,日本傳出的災情則較為和緩,社群輿論以正面居多,但也有部分負評。

褐心鳳梨成因:過度低溫後回溫後的代謝異常

資深鳳梨產業人士王先生表示,鳳梨銷往中國、日本及新加坡的船期不同,銷日及新加坡的船期約5至7天,銷中僅需 1 天,銷中業者若對儲運溫度不了解,以錯誤方式運輸,褐心比例就會提高。

「褐心鳳梨就是寒害。」王先生說明,鳳梨是熱帶水果,田間果溫可達30°C,常溫下可儲放2週,這也是國內很少買到褐心鳳梨的原因,因為國內運輸時間短,無須冷藏就不會出現寒害問題。然而,鳳梨若要外銷,田間採收、包裝到裝櫃約需兩天,再加上船運及上岸後檢疫、上架櫥窗時間,若無冷藏就可能過熟無法販售,但是溫度一沒控制好,就會出現「寒害」。

所謂寒害,其實是低溫造成鳳梨代謝異常出現的醣化作用。「溫度低於15°C、儲運超過7天,寒害出現機率會提高。」王先生解釋,低溫可以減緩鳳梨的老化速度、延長賞味期,所謂的全程冷鏈是從進入貨櫃到上貨架回溫前為止,盡可能維持恆溫,「10°C儲藏會讓鳳梨產生寒害,但真正讓寒害變得明顯是因為回溫。」

換言之,若是10°C儲藏、10°C環境販售,即便有寒害也不會很顯著,但若是10°C儲藏、18°C販售,鳳梨褐心就會很明顯。

銷日常勝軍儲運秘訣:先做功課、從生產到上架紀錄比對

儘管銷日鳳梨災情比新加坡和緩,但的確仍有部分褐心鳳梨現象,如何改進?經營水果銷日16餘年的業者莊先生 (化名) 表示,經營多年來即便遇到船期混亂都不曾遇過褐心鳳梨,「一次都沒有!」完美紀錄來自於事前功課做得足,莊先生表示,國內農政單位的鳳梨研究資料、研究人員都是相當好的諮詢對象,有任何疑問都會詢問農試所。「金鑽鳳梨怎麼會不適合出口?只是沒有找到對的方法罷了!」

另一位經營水果銷日的業者吳先生 (化名) 也表示,貨櫃溫度的設定要諮詢專家,而每一次運輸過程的環境溫度、運輸天數、到岸的果實熟度也要確實紀錄,甚至對照上岸後的櫥架壽命,透過一次次比對才能改進。

除了貨運溫度,到岸後的儲藏方式、產地的栽培也是減少褐心鳳梨的關鍵。吳先生表示,上岸後客戶有無以對應溫度儲藏,是冷鏈的最後一塊拼圖,日本的緯度高,長年溫度比台灣低且溫差不大,加上買家會遵照建議溫度保存,因此果品較能維持;而產地鳳梨栽培的用肥狀況也會影響,若是氮肥過量,最後褐變機率就會提高。

不殺價、提前講量價、出貨前確認果品、每年市場調查

想要在日本市場站穩,兩位水果銷日長跑業者不約而同表示:「關鍵是品質,絕對不能和價格妥協。」吳先生分析,台灣鳳梨相對於菲律賓、哥斯大黎加等,生產成本高,價格波動幅度大,低價競爭無優勢,要競爭只能靠品質,「國際貿易很現實,一定會比價,但要堅持一分錢一分貨,對方想殺價也不能妥協。」

吳先生舉例,自己同時報價給日本及港新,但回應完全不同,「香港跟新加坡是價格優先,日本則是品質優先。」兩邊可接受價格每箱 (10公斤) 落差可到新台幣100元以上,若遇虧損,寧可不接單,「便宜的價格當然有對應等級的貨,但品質不好,市場打壞一次就很要花更多力氣做回來。」

莊先生則表示,日本客戶會提早三個月前開始談購買量價,談妥之後,自家公司會在產地和農民簽約,並安排產地人員確認鳳梨生產狀況,出貨前會把鳳梨切開做甜度及熟度確認,「果實中心點糖度必須在16度以上。」至於熟度則每月不同,3月至4月果皮要3目至5目黃、6月時綠皮鳳梨就可出貨。

鳳梨的出貨果品也需多方市場調查及溝通,吳先生表示,過去日本一開始因對台灣鳳梨不了解、要求購買綠鳳梨,而後透過不同熟度的鳳梨到岸、客人食用後的反應,買家才漸漸願意採購一定熟度的鳳梨。莊先生表示,市場調查是每年例行功課,從單價、甜度、偏好果實大小、切片或是整顆購買都要確認。

補助推動外銷量,能否維持仍要看品質

今年鳳梨銷日數量已達2906公噸,相較於去年同期的624公噸,成長超過四倍。對此,吳先生表示,今年的外銷成績和運費補助有關,增加許多非專做水果貿易的業者,「今年市場競爭會比較激烈,但也等於打開台灣鳳梨的知名度。」後續若這些非水果專業戶退場,長期經營市場的人有望接手。

莊先生的看法則相對保守,「台灣鳳梨價格較高,在日本市場的接受度有一定極限。」以過去進口數據為例,台灣鳳梨對日本出口量至多五千公噸,跟中國動輒上萬公噸的出口量無法比。莊先生認為,日本市場的優點是走得穩,但以台灣鳳梨的條件,難讓日本市場成長到足以取代中國市場。

莊先生以自家公司為例,即便今年銷日成績亮眼,但穩定經營的客戶叫貨量也僅是多兩成,「要成長絕不會是爆炸性,都是慢慢走的。」且雖已經營16年,每逢產地價格好時,也常常遇到他國訂單來搶貨,「國內尚未建立穩定的運銷模式,生產跟交貨變動大連帶讓長期外銷市場難成長。」

「最快的捷徑就是先有穩定的品質,絕對比補助、獎勵來得更有效。」莊先生及吳先生均認為,不論是日本市場還是其他國家,經營並非一蹴可及,最好的行銷策略就是提供穩定、品質優良的鳳梨,而後優質鳳梨會吸引更多忠實客人,至於市場的成長就交給時間證明。

延伸閱讀:

日本曾是鳳梨外銷最大市場,是否可能重返?貿易商:外銷體質不健康,得下苦功重練!

終結鳳梨危機02》外銷不能靠報恩,從生鮮走向加工,躍上世界舞台

一封台商投書,點破鳳梨外銷盲點:外銷果品無標準SOP,無差別補助對產業無益