代糖是什麼?真的可以取代糖嗎?近年低醣飲食風氣盛行,最近更流行低醣烘焙,用代糖來取代砂糖做蛋糕和甜點,彷彿如此就能在維持身材與享用甜食之間兩相兼顧。然而,代糖真是減肥救星嗎?其實有些代糖是含有熱量的,而且還可能引發脹氣和腹瀉。《上下游》整理幾種常見的代糖,並詢問專業醫師與營養師的意見,為大家釐清代糖的成分和利弊。

.jpeg)

甜味劑?甘味劑?皆指「糖的替代品」

常見於口香糖的「木糖醇」、近期許多甜點食譜中會看到的「赤藻糖醇」、零卡可樂裡面添加的「阿斯巴甜」、「蔗糖素」,這些都是所謂的代糖。代糖其實只是一種俗稱,泛指糖的代替品,它有另一個更正式的名稱:「甜(甘)味劑」。

糖是碳水化合物(醣類)的其中一大類,包含:單醣、雙醣。常見的蔗糖製品,如各級砂糖、黑糖,便是由雙醣組成,而蜂蜜主要由單醣組成,也算在糖的範圍內。由於單醣、雙醣會被人體消化分解成葡萄糖,易造成血糖快速上升,胰臟就必須分泌胰島素來降血糖。血液中過多的葡萄糖,會轉換成脂肪儲存而造成肥胖。久而久之,過勞的胰臟也會罷工,導致糖尿病發生。

因此,對需要嚴控血糖的族群,如潛在或已罹患糖尿病、代謝症候群者、減肥族,在必須注意糖量攝取的同時,又想嚐點甜食,代糖就成為了他們享受甜味的替代解方。

代糖有兩類:營養性和非營養性甜味劑

然而如果你以為代糖沒有熱量,那就錯了。目前衛福部食藥署允許使用的甜味劑添加物共有26種,一般常見的甜味劑或代糖,可再依照是否會產生熱量,分成「非營養性甜味劑(無熱量)」與「營養性甜味劑(會產生熱量)」。前者完全是以人工合成的方式製成,後者最初多從植物中發現和萃取,但在工業化量產時,則不一定是從植物中提煉。

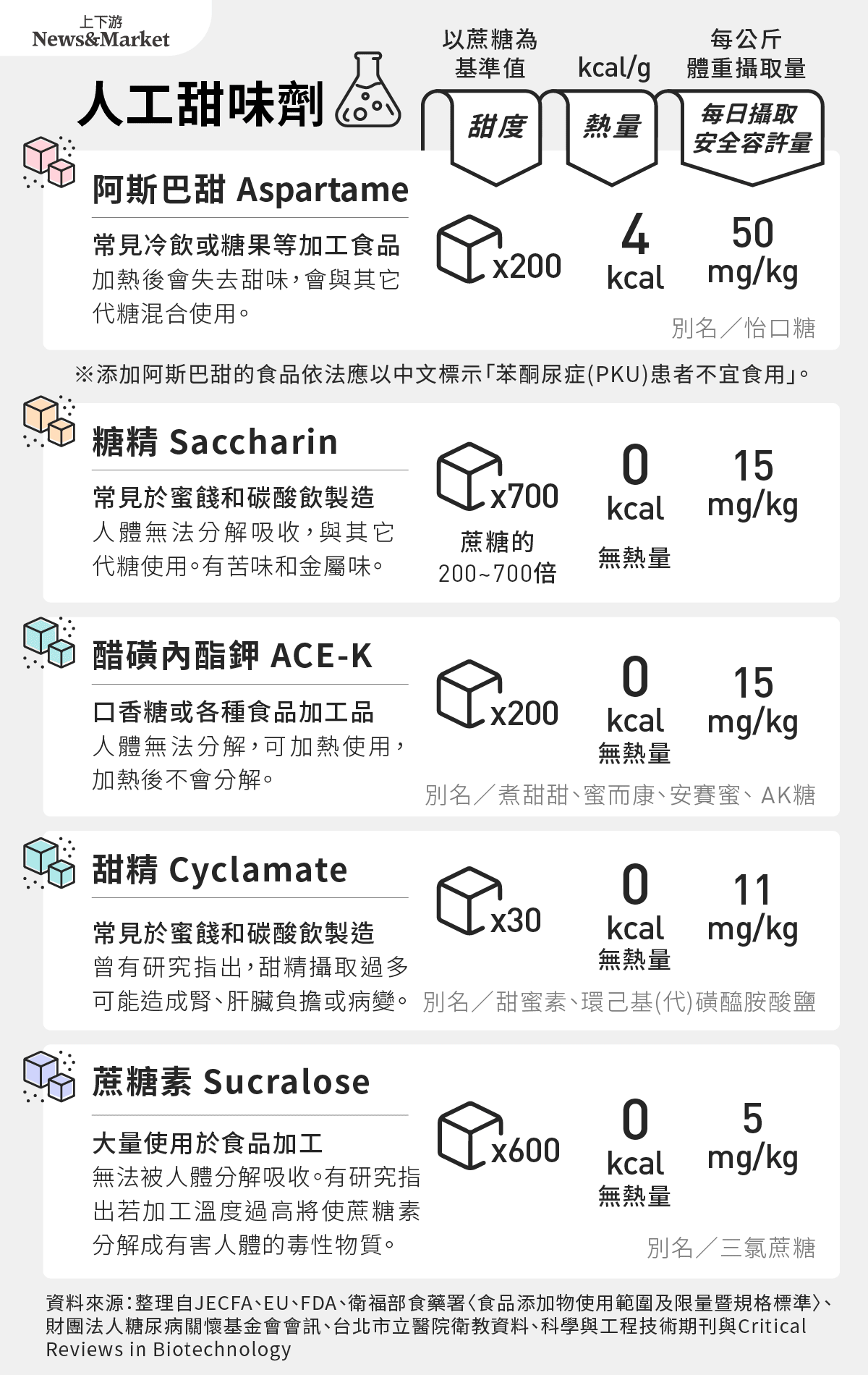

非營養性甜味劑又稱為「人工甜味劑」,常見的有阿斯巴甜、糖精、甜精、蔗糖素和醋磺內酯鉀。它們在成份上都不會造成血糖波動,且除阿斯巴甜以外,也都不會產生熱量。但阿斯巴甜只要極少量就可達到所需甜度,所以熱量通常忽略不計。市售標榜零卡、零糖的產品,多是添加此類代糖調味。

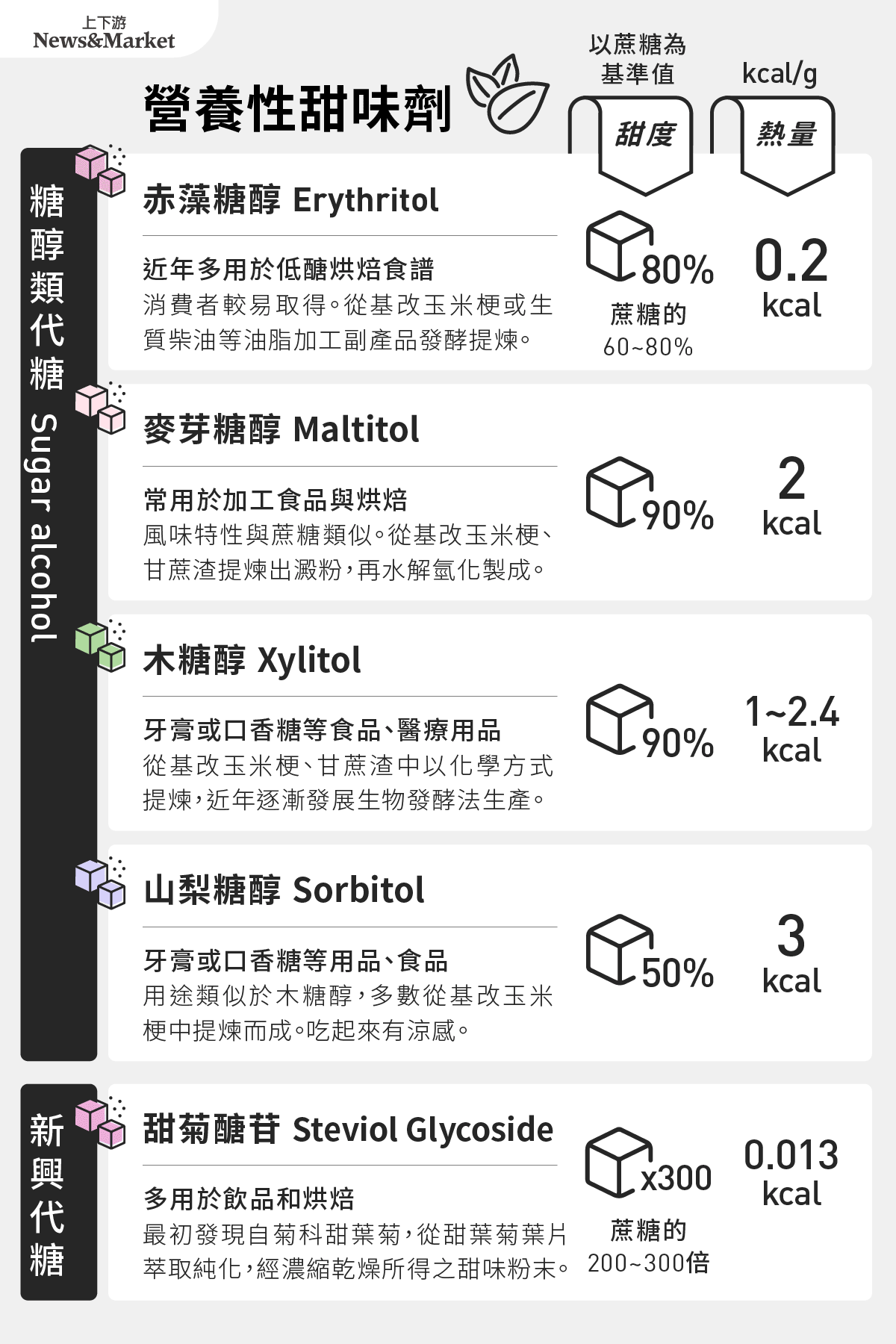

營養性甜味劑有「糖醇類」(Sugar alcohol)代糖,與近年越來越多人使用的新興代糖甜菊醣苷。糖醇是有類似於糖構造的醇類,帶有甜味,因為無法被人體分解成葡萄糖使用,不會造成血糖波動,所以被當成糖的替代品。糖醇類代糖皆會產生熱量,常見的有:赤藻糖醇、麥芽糖醇、山梨糖醇、木糖醇等等,且許多是由基改玉米梗中提煉而成。

甜菊醣苷最初發現於菊科的甜葉菊,但在其他植物中也曾發現過。甜菊醣苷是自甜菊葉片萃取及純化,經濃縮或乾燥而得具甜味之粉末,目前的生產技術仍在發展中,且為提高工業化生產效率,有朝基改甜葉菊發展的趨勢,它對人體長期影響為何尚不清楚。而目前市售的甜菊糖,其成分通常也不純粹,經常是赤藻糖醇加少量甜菊醣苷,消費者需仔細閱讀食品標籤。

代糖並非全無熱量 甚至會促進食慾

台南市立安南醫院家醫科主任蔡忠紘表示,對糖尿病患者來說,使用代糖確實有其好處,而一般人酌量使用即可,毋需完全以代糖取代糖的使用。該院新陳代謝科醫師陳擇穎則指出:「一般我們科內醫師不會將代糖看作全然無害,因為許多代糖也都還是含有熱量。」

中華民國營養師公會全國聯合會理事長金惠民表示:「吃糖不是罪大惡極,重點是你怎麼吃。」她解釋,食用代糖無法滿足大腦對糖的需求訊號,所以即便甜味的需求已得到滿足,大腦卻還是會不斷發出要攝取糖的訊號,讓人想吃更多。此外,多數糖醇類代糖的熱量雖稍低於糖,但甜度也不及於糖,若稍不注意,反而會攝取過多熱量,造成肥胖。衛生福利部國民健康署也指出,「吃下代糖容易增加食慾,反而導致吃進更多熱量」。

副作用脹氣腹瀉 腎臟病者忌食 長期影響未明

金惠民並指出,依據個人體質與身體反應的不同,糖醇類代糖普遍會引起脹氣、腹瀉等程度不一的副作用,難以全面取代日常飲食中的糖。當前有些業者鼓勵使用糖醇取代砂糖,尤其在低醣、生酮烘焙的風潮下,赤藻糖醇更是其中被點名的熱門代糖。雖說JECFA與FDA將赤藻糖醇視為安全且可用於人類食品中的代糖產品,在美國也多使用於甜點、餅乾或飲料,但實需特別注意其副作用對腸胃的影響。

就糖尿病患而言,代糖對病情的影響確實較糖來得小,但蔡忠紘指出,患有腎臟和嚴重肝臟疾病的人,則因代謝與過濾體內廢物的功能已受損,所以不宜使用代糖,以免加重器官負擔。他也強調,患有代謝性疾病苯酮尿症的患者須特別注意,應避免食用含有阿斯巴甜產品。

目前除糖醇類代糖有明確的副作用反應外,其他人工甜味劑,除特定對象外,有無額外副作用或長期影響,相關實證研究尚在進行中,現有研究成果也不足。衛福部國健署便指出,目前未有實證研究指出代糖會致癌,且長期使用代糖究竟會對人體產生哪些影響,仍須投入更多研究。

糖尿病者可適量吃,但要減肥勿仰賴代糖

對於糖尿病與其它需嚴控血糖的族群,代糖確實可以舒緩無法吃甜的痛苦,但使用的量與頻率,仍須適度,且應諮詢專業醫師、營養師意見使用。

金惠民亦強調,如果是因為要減肥或控制熱量攝取,而在甜點或日常飲食中使用代糖,並非根本解決之道。因為甜點的問題不只在於糖,過多的油脂與精緻澱粉影響亦深,與其仰賴代糖,不如吃得適量或少吃,並學習正確閱讀食品營養標示,對減肥才更有效。

其實多種澱粉類食物澱粉成分中,占比通常超過50%的支鏈澱粉(因為其實比起直鏈澱粉,也是屬於比較抗微生物消化的形式) (果糖與葡萄糖相較,似乎也是這樣,一些昆蟲無法利用果糖。 當然也包含半乳糖等。 或是更複雜的雙糖、因為不同鍵結通常需有專屬酵素。),分岔部位的也是人類酵素難分解,但是微生物可能用來消化產氣的! 光是每天食用的澱粉類總量,本身就是問題! 碳水化合物又更複雜,比如說棉子糖三糖、水蘇糖四糖! 雖然都是葡萄糖果糖半乳糖結合,但是多數高等大型生物都沒有能完全切開成單醣的酵素? (但是反過來說,最近發覺其實跟人類分岐最遠,但是又很日常,有多種異種蛋白、異種胺基酸、甚至異種澱粉的,又很貼近人的,其實就是人體內的微生物等? 就類似,其實一般人接觸到最多的毒素? 其實可能是常見食物中毒的病原體的那些?)