人類文明有多久,料理的文化就有多久。歷史與科學哲學博士 Rachel Laudan 爬梳文明發展過程中的料理菜系和演變,經由宗教、國族與經濟的角度分述,為讀者帶來耳目一新的見解。想知道糖如何從藥物變成甜點?牛肉如何成為「最高級」的肉類?咖啡如何變成日常必需品?縱橫五千年的人類烹飪故事,都在《料理之道》裡。

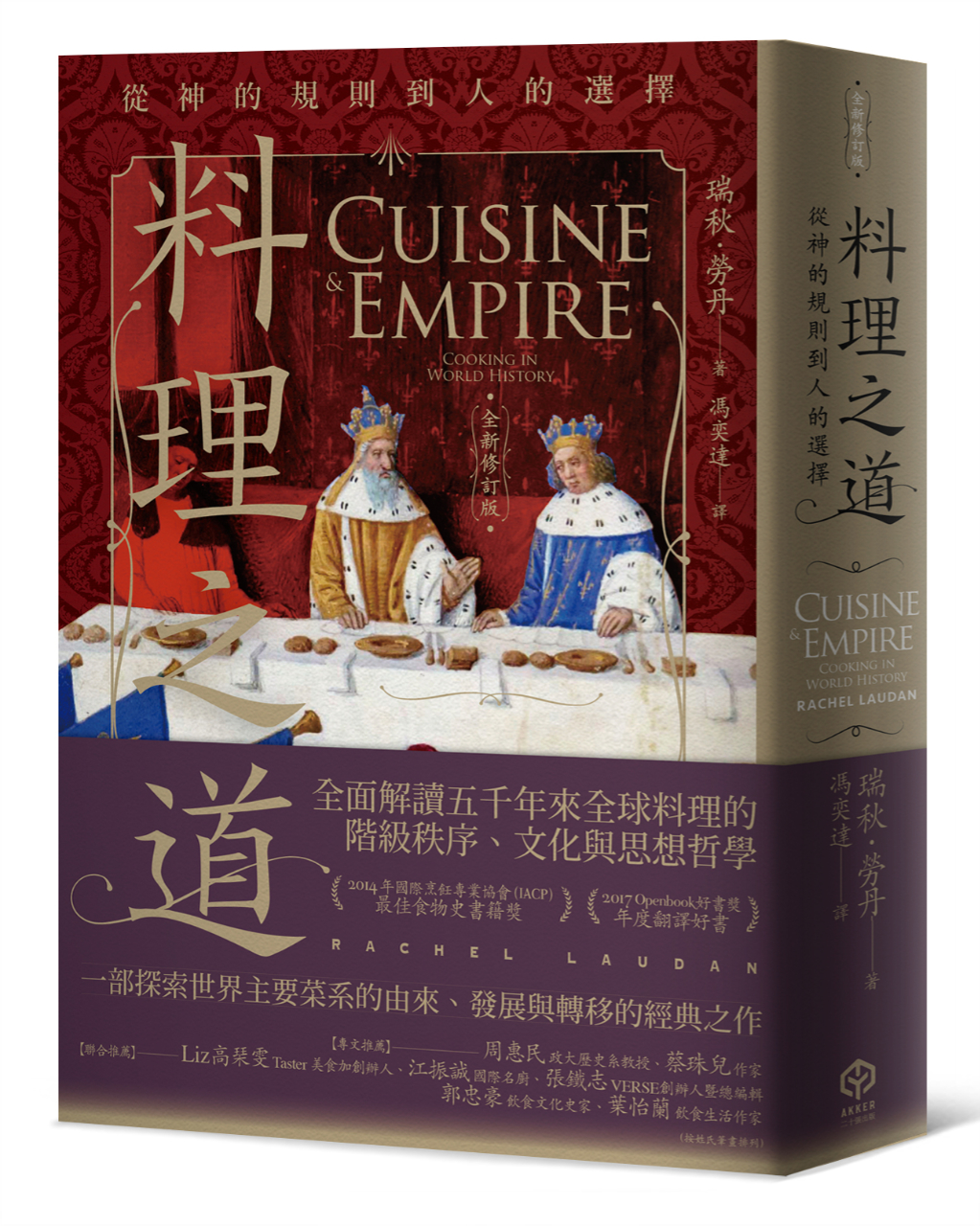

(以下圖文摘自《料理之道:從神的規則到人的選擇》一書,由二十張出版授權轉載。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,更多精彩內容請詳見該書。)

中國佛寺是豆腐與麵筋料理專家

豆腐可能在西元的頭幾個世紀裡,就已經跟著旋轉石磨的傳播與奶製品加工知識而發明出來了,而最晚在十二世紀之前,豆腐就成了相當普遍的食物。

豆腐是用泡好的黃豆所製,在磨具中溼磨,接著濾出豆漿。濾過的豆漿加上醋、石膏或其他化學材料以凝結之,再將凝結物壓成固塊,就成了豆腐。在佛教與其他種修行料理中,豆腐都得到廣泛使用。

麵筋在美國通常叫做「seitan」,是澱粉洗掉之後的小麥麵粉,可能與豆腐差不多時期發明出來,是製作小麥麵條時的副產品。馬可.波羅 (Marco Polo) 在十三世紀時記載,麵筋已經成了寺院特產。麵筋經水煮、油炸、醃漬、煙燻、切絲,可以做成類似雞肉、魚肉、蝦子與其他肉類的模樣。直到一九五〇年代,佛寺一直都是以上好的麵筋料理聞名。

中國士紳發展美食品味 中式炒鍋出現在宋元年間

兩萬名富有且受過教育的士人、官僚以儒家經典治國,監督儀式活動,在清明節祭祖。他們用佛教與道教思想來指導自己的生活,發展美食品味,而這些和書法、詩詞,以及其他能滿足心靈與情感、也能取悅感官的偉大藝術,都同樣標誌了何謂中國士紳。

蒸熟的米飯開始取代小米,成為主食。小麥製品隨處可見,舊有的單一類別,也就是「餅」,也因此一分為二:「餅」這個字僅用於烘烤的小麥製品,至於逐漸成為所有社會階級常見食物的麵條,此後則稱為「麵」。乳製品重要性日減,但糖與茶的情況則相反:過去被當成藥物或增加靈性、幫助冥想之用,現在則進入主流料理當中。中式炒菜鍋可能也是在同一個時期進到廚房的,但我們對炒菜鍋的發展歷程仍缺乏完整的瞭解。

蘇東坡讓豬肉料理變得流行

那些逃離官場,或是從官宦生涯中被貶抑的人所創造的修行料理,也顯示出若干得歸功於佛教徒的跡象。西元一〇八〇年,傑出的文人與政治家蘇東坡被貶至杭州,當時的杭州只是個小州城。他親自下廚,為其妻、愛妾王朝雲與自己做飯,不去理會「君子遠庖廚」的老話(這句話是儒家學者孟子所言,其在世的時代比蘇東坡早一千五百年)。

蘇東坡自己種菜自己吃,享受當地的橘子與柿子,而當地的鮮魚尤其讓他開心。除了準備傳統上像羊肉、鹿肉等肉品以外,他還讓豬肉流行起來,有一道豬肉料理就是以他為名。大家也都知道蘇東坡非常喜歡仔細清洗過的芥菜、野生蘿蔔的天然風味,以及用少許米粒、生薑與油煮成的薺菜羹。

魚成為大餐的點晴之作 糖的用法變得普遍

最好的餐廳──酒樓──提供的食物只有最有錢的官宦之家能夠一比,這跟小飯館或路邊攤的差距不可以道里計。官員、文人、休假的軍官與成功的商人在茶樓享受專業的表演、遊戲歡唱,也掛起精美的畫作,以欣賞、品評。這裡的牆上貼著手寫菜單。顧客大聲對小二喊出自己要點的菜,小二則在桌間穿梭、進出廚房,努力記牢每一位客人的心頭好。

許多客人會點一整條鯡魚,這在中國當地是夏天熱賣的一道菜。西元一一〇〇年前後,吳氏(大概是個託名)寫了《浦江吳氏中饋錄》,若照她的說法,不先去鱗就拿來煮的話,細緻魚皮下的脂肪就能讓魚肉保持多汁而鬆軟。「魚」這個字讀音與「餘」相同,是一桌豐盛菜餚的點睛之作。

這時的食譜裡已經找得到糖,街上的攤子也能買到甜點。像吳氏書中,就有四分之一的食譜要用糖。糖能讓糕點變甜、幫醃菜調味,能跟醋混在一起醃茄子,還能做甜的蔬菜餡。糖可以灑在油炸的「甜甜圈」上,也可以讓鴨肉軟化、減少酒的酸味、讓椪柑盡可能保久,還能讓有臭味的食物消臭。

.jpg)

日本料理有中國料理的痕跡,尤以宮廷菜為最

我們幾乎可以確定,豆腐也是跟著佛教徒而來。根據傳說,鑒真在七五四年又一回東渡時,引進了幾加侖的發酵黑豆,將中國的製麴技術帶入日本。無論是真是假,發酵物製造越來越多,也受到政府嚴格管理、抽稅。到了十一世紀,日本已經有二十二種以上的發酵食物流通於世,包括味噌。茶雖然也已經引進,但並未在當時站穩腳步。

日本的宮廷料理以中國中世宮廷料理為榜樣。其實,許多料理史學者以日本料理為途徑,來瞭解中國菜在九世紀以前的樣貌;玄奘曾描述,中國人食用未經烹煮或僅僅稍微烹煮的魚與蔬菜,學者比較的結果也支持他的說法。

十一世紀的日文小說《源氏物語》描寫了正式的宮廷菜色是什麼樣子。用餐的人跪坐在個人的托盤(膳[ぜん])前,根據中式用餐規矩,使用筷子(據信比用手更乾淨,也更有教養)從中式的漆器中夾少量食物來吃。他們面前擺著碗,裝了用來沾的鹽、醋以及醬。人們享用四類食物,即乾燥食物、生食、發酵食物與甜點,每一類都多達七道菜。

印度教及伊斯蘭甜點在歐美流行

美洲還有其他一系列新的牛奶甜點,是把泥奶煮成濃稠膏狀(焦糖牛奶醬[dulce de leche])、凝固成軟糖,或是太妃糖風味的奶霜(leche quemada)。印度教料理畢竟也採用這些手法,若說這些甜點是馬尼拉大帆船上的移民帶去美洲的,倒也不無可能。千層蛋糕很受歡迎。從果阿到菲律賓,各種比賓卡千層蛋糕(bibingka)因為椰奶而更加美味。酥皮點心在歐洲與墨西哥逐漸流行起來。義大利語稱為「pan di Spagna」、法語稱為「genoise」(來自熱那亞)的海綿蛋糕,也出現在日本,叫做「カステラ」,即「castella」(來自卡斯蒂亞的蛋糕)。

隨著糖的價格讓人們更能負擔得起,受到伊斯蘭料理所啟發的甜點也開始往歐洲北部發展。在英格蘭女王伊莉莎白一世的宮廷裡,就有一名葡萄牙的廚子,是想做「精緻點心」的女官的「首席顧問」。

昂貴的糖藝作品蔚為風尚,出現在貴族家裡專門用來宴客的地方,有些還做得像是鹹食,例如杏仁膏火腿、糖霜培根與黃、白色果凍做的蛋。縱使盎格魯世界的人們多半已經忘了有過這類甜點,但它們在義大利和西班牙還是頗受歡迎,嘉勒修女會就是在當地的連鎖店、乃至整個拉丁美洲賣這些甜點。

日本中產階級的料理轉變

在日本,城裡人跟落魄武士開始食用更複雜的餐點。正餐包括米飯、湯和配菜等社會上層早就在吃的東西。工廠製的味噌結束了手工製作所需的棘手、無聊與繁重工作。味噌倒入滾水,加上菜末,就成了速成的湯,這也讓每年人均消費的味噌在一九三六年時提升到二十磅之多。

日本的月薪中產階級也在此時頭一次品嚐咖啡、紅茶、牛奶、檸檬水、啤酒、威士忌、冰淇淋、包裝餅乾、義式麵條、蘇打餅,以及西式的蛋糕與甜點。罐頭沙丁魚和鮪魚,以及新鮮鮪魚、牛肉、豬肉、甘藍和洋蔥這時也都買得起。有些主婦學到怎麼做麵包粉炸豬排、牛肉可樂餅,以及一道馬鈴薯料理──用出汁(だし,昆布與柴魚花煮的日式傳統高湯)、糖與醬油調味,將馬鈴薯壓成泥,再用海苔捲起來(一種改造過的日式手捲)。

其他主婦則煮壽喜燒和歐姆蛋等簡便的餐點。麵包能擺得比煮好的飯更久,適合做點心,能在東京的上百間麵包店買到,其中一家在銀座的麵包店還把甜紅豆沙包進麵包裡(餡パン)。

.jpg)

炸魚薯條幫忙打贏了第一次世界大戰?

炸魚薯條或許是起源於一八六〇年代的倫敦東區,當時某位其名不詳的生意人,拿油炸馬鈴薯搭配賽法迪猶太人的傳統炸魚來賣。這個組合從倫敦往北散播,販售者多半是想找法子賺錢過活的義大利移民。以販賣的店家數目來算,炸魚薯條店已經成為成長最快的零售業分支(街角的甜點舖則是最有力的競爭者)。超過一半以上在不列顛水域捕到的魚,以及大約六分之一不列顛產的馬鈴薯,都被製成了炸魚薯條。

雖然中產階級與上層階級嘲笑炸魚薯條,說它既不可口,又難以消化,簡直浪費金錢,早該被平實的家庭料理取代,但工人階級可不同意。炸魚薯條能暖和脾胃,讓爸爸遠離酒吧、回家跟家人團聚。許多人還相信炸魚薯條幫忙打贏了第一次世界大戰,更避免革命爆發。他們很可能是對的。

.jpg)