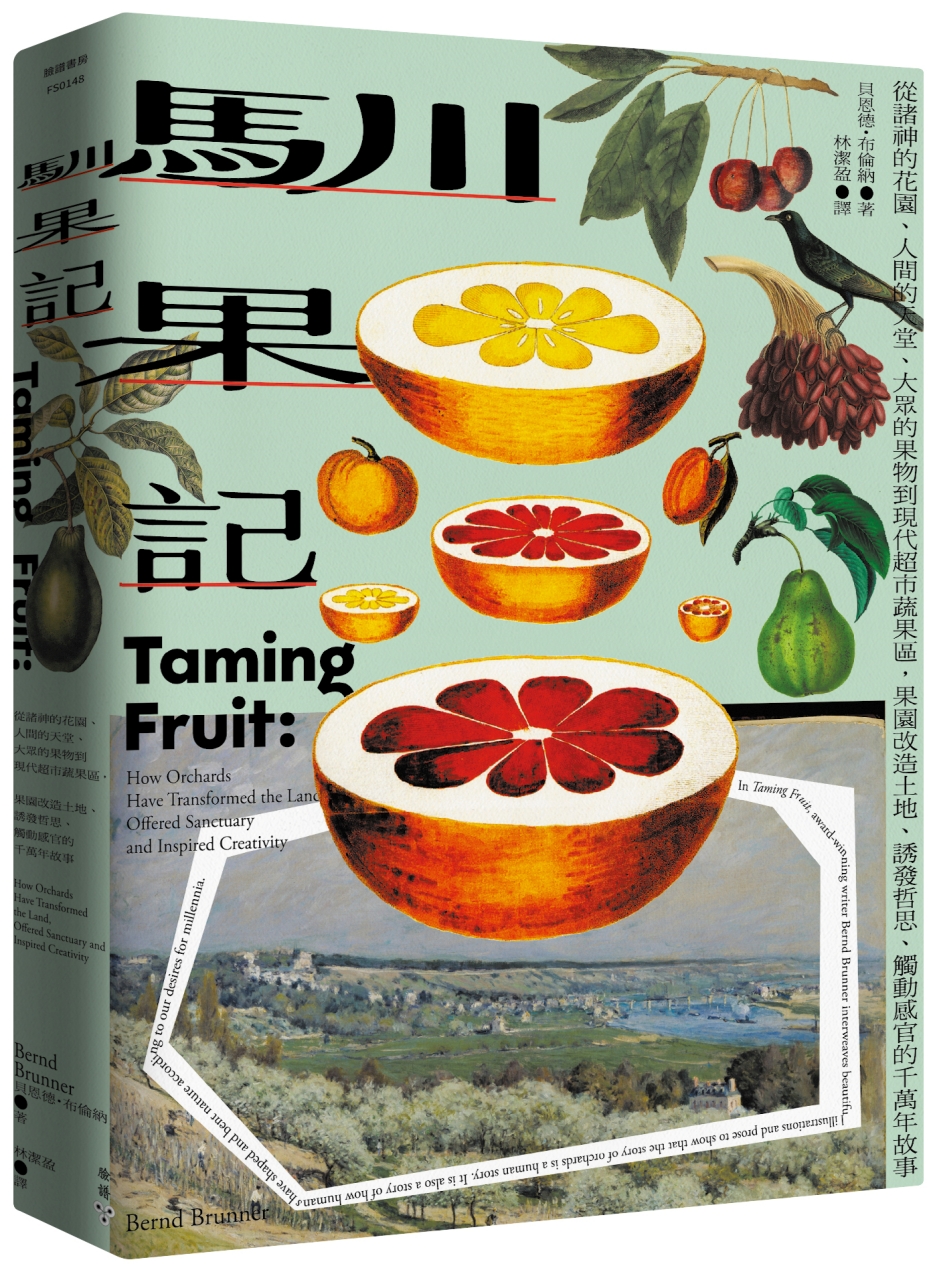

台灣號稱水果王國,不過所有香甜美味的水果都有一段從野生被馴化的歷史。《馴果記》追溯果園的歷史,嘗試瞭解果樹與人類共同參與的改變進程,蘋果、柑橘、櫻桃如何失去野性而躍上人類舞台?果園如何改變世界各地的地景?果樹又如何啟發藝術家的靈感?水果是果樹提供的慷慨獻禮,享用這份禮物之餘,也來認識它們的故事。

(以下內容摘自《馴果記:從諸神的花園、人間的天堂、大眾的果物到現代超市蔬果區,果園改造土地、誘發哲思、觸動感官的千萬年故事》一書,由臉譜出版授權轉載。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,更多精彩內容請詳見該書。)

果實甜美好吃是為了吸引動物幫忙傳播種籽

幾百萬年前,當大陸逐漸形成我們今日所知的格局,而且冰雪覆蓋了北半球大部分地區的時候,許多目前的溫帶地區仍然具有苔原的特徵。在那個時代,非常小的野生小紅莓、草莓、覆盆子和藍莓遍布大地。後來生長在北方溫帶地區的水果樹和堅果樹(蘋果、梨、榅桲、李、櫻桃和扁桃)的近親也很多。在短暫的夏季,這些野果是各種動物都渴望得到的額外營養來源,從最小的昆蟲到鳥類和爬蟲類,再到最大的哺乳動物皆然。

果實本身,特別是種子周圍芳香馥郁、通常多汁且多少帶有甜味的那一層,最初不過是吸引動物的花招,如此一來,牠們就會將種子帶到另一個可以生長的地方,植物就能藉此傳播出去。在早期人類出現之前,動物幫助推動了產果植物間的天擇過程。例如,鳥類喜歡甜漿果而不喜歡酸漿果,所以隨著時間推移,成熟漿果的種子(換言之就是那些能發芽的種子)最能傳播出去。

用手指按壓 黑猩猩可以判斷果實成熟與否

幾年前,紐約大學的人類學家提出一個有趣的論點,認為果實在演化過程中扮演的角色比從前所認為的重要得多。

參與這項研究的靈長類動物學家德卡絲恩 (Alexandra De-Casien) 聲稱,飮食中至少部分包括果實的靈長類動物,大腦明顯比只吃樹葉的動物要大得多。科學家的研究結果顯示,這是因為吃果實的動物必須更密集地尋找牠們的食物,而且要在森林裡認路 ── 換句話說,牠們更倚賴自己的認知能力。事實上,吃果實而非樹葉的動物,大腦相對於體重的重量多了 25%。早些時候,一群科學家與來自新罕布夏州漢諾威市達特茅斯學院的人類學家多米尼 (Nathaniel Dominy) 合作,發現黑猩猩顯然可以藉由指尖按壓的方式來判斷果實是否可以食用。

在樹枝上尋找成熟果實的行為,以及需要知道在哪裡找到結果的樹、果實在一年當中的什麼時候成熟,以及如何將果實從有時堅硬的外殼中取出等,都是需要高度腦力的活動,可能讓大腦變得更大。例如,猴子和人猿對身體與認知能力的要求比那些只吃草的動物要高得多。在理解這種關聯之前,科學家認為社會互動是大腦發展的主要驅動力。

許多哺乳動物需要攝取維生素 C

果實是我們日常飮食的重要元素。它含有各種維生素與礦物質、酶和其他對我們身心健康必不可少的物質。維生素 C 就是其中之一。與眼鏡猴、猴子和人猿一樣,人類是靈長目之下簡鼻亞目的成員。這些靈長類動物和其他一些哺乳動物,特別是蝙蝠、水豚和天竺鼠,組成了一個不尋常的俱樂部:牠們都需要攝取維生素 C(亦稱抗壞血酸),因為牠們的身體無法自行產生這種物質。雖然抗壞血酸大約在一百年前才被發現,但是人們很早就認定常吃水果對身體有好處。傳統說法「一天一蘋果,醫生遠離我」就是這種直覺知識的證明──儘管現在的科學家知道,一天吃兩顆蘋果比吃一顆更好。

果實的高營養價値並非它吸引我們的唯一原因。我們被它美麗的顏色和有趣的形狀所吸引,而且享用果實能讓人獲得複雜的體驗。它的香氣、甜味或酸味、果肉的質地、含水量和由此產生的乾爽或多汁口感,一切加總起來產生的印象,讓人一次又一次地去品嘗。

果實成熟會脫落 原來是乙烯發出通知

蘋果是一種近乎完美的水果:與許多其他物種相比,蘋果可以存放更長的時間,也適合長距離運輸。人們可能很早就發現,乾燥蘋果片更容易保存,因為它們不再吸引昆蟲,也不再為促進分解的細菌或黴菌提供立足點。乾燥也能減少一些蘋果的苦味。在中世紀,野生酸蘋果主要作為其他食物的調味品。木匠和木工珍視的是這種樹螺旋狀紋理的堅硬質地,他們利用這種木材來製作時鐘指針、踏車、螺絲和家具薄片。

「蘋果不會掉在離樹太遠的地方」這句俗諺眾所周知,有「有其父必有其子」之意,但讓我們退一步思考這句話字面上的意思:它指的是蘋果一旦成熟就會掉到地上的事實。這種因果反應取決於樹和它的果實之間的溝通。蘋果成熟時會產生乙烯。當樹收到這個信號,樹葉開始產生脫落酸這種發育激素,導致樹枝與蘋果莖之間形成一層屏障,切斷營養物質的供應,使得果實脫落。

有其父必有其子的說法不適用於果樹

我們可以進一步想像,這個蘋果逐漸分解,其中一顆種子會在這個地方落地生根。然而,由此長出來的小樹苗,前景並不特別樂觀:它的母株會擋住陽光,並與它競爭水和養分。為了獲得茁壯成長所需的陽光和空氣,蘋果樹之間必須相隔一定的空間。這就是鳥類和動物能幫助蘋果傳播種子的地方。有趣的是,年輕的蘋果種子因為含有天然發芽抑制劑而能抵抗寒冷。它們需要度過一個冬天,吸收水分並膨脹之後,才能在接下來的生長期第一次發芽。如果不是這樣,幼苗就會在一年中寒冷的時候凍死。

除了種子傳播的問題,蘋果「不會掉在離樹太遠的地方」的延伸意義,有著對蘋果遺傳學基本的誤解。儘管人類的孩子有時確實如這句俗諺的延伸意義,和他們的父母非常相似,蘋果種子卻不是如此。每顆種子包含多個版本的遺傳物質,最古老的通常是最占優勢的。因此,大多數由種子長成的蘋果樹甚至無法結出可供人類食用的果實。這樣的後代實際上與產生它的樹「相距甚遠」。因此,從種子長出的果樹很少與它的親代具有完全相同的特徵。

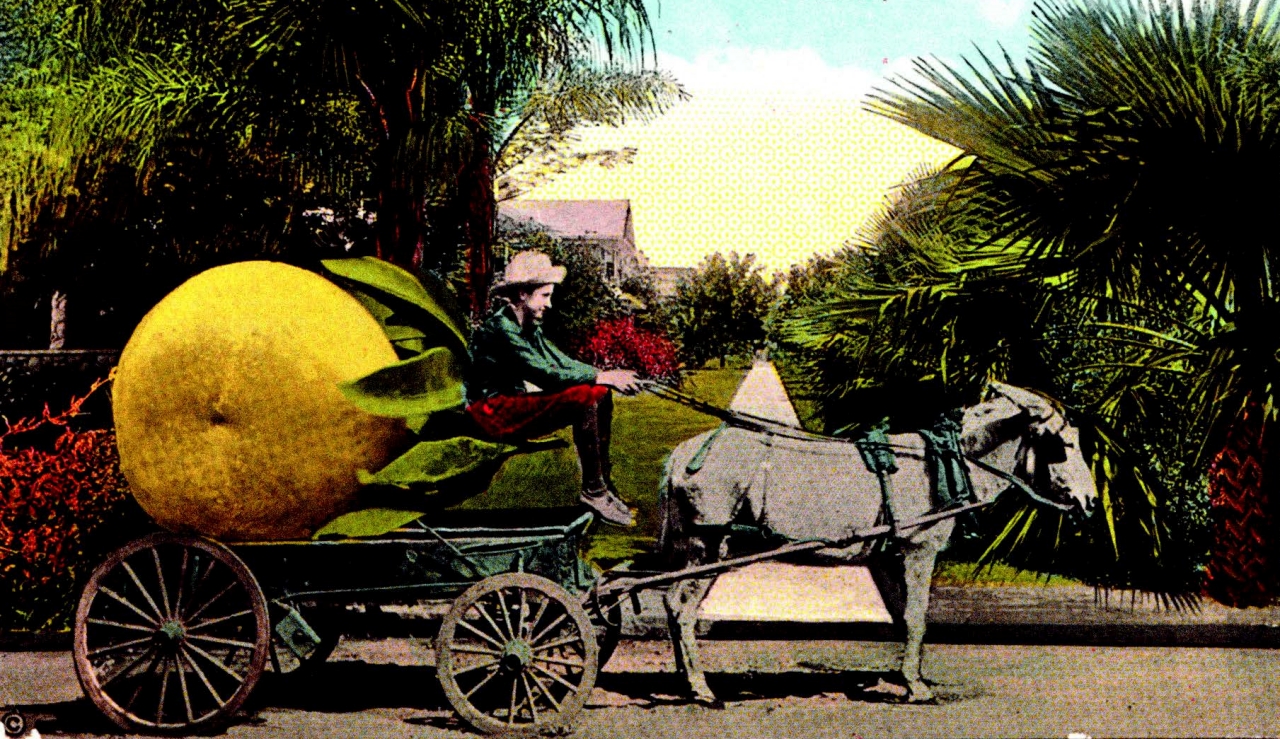

橙與葡萄柚成為加州陽光明媚的代表作物

各種因素,包括 1887 年土地價格飆漲五倍和對銷售管道失去控制等,使加州的柑橘種植者面臨巨大的壓力。但在 20 世紀初,他們以合作社的形式集結眾人之力,這個產業很快又開始上升。此時,橙農已經知道,橙樹需要避風才能茁壯成長。桉樹通常是為此目的而種植的:桉樹長得快,敏感的橙樹可以在種下桉樹後兩、三年跟上。這一排排的樹木,兩兩相隔近7公尺。農場工作人員主要是華人、菲律賓人、日本人和墨西哥人,他們會用玉米稈保護樹幹,防止長耳大野兔啃食。一旦霜凍威脅到植物,他們會在樹林邊緣燒起火。濃厚的煙霧是為了讓冰冷的空氣遠離樹林。

這些水果和用來包裝水果的盒子,以及盒子上展現陽光明媚的加州的彩色標籤,吸引越來越多遊客和新住民來到這個傳說中的太平洋之州。當娛樂業也在那裡找到立足點,南加州的命運就注定了。土地價格再次飆漲數倍,許多果園不得不被放棄。此時,橙農在中央谷地找到新家。加州和佛羅里達州也因葡萄柚而聞名。這種柑橘的名稱看來相當不合適,據推測是源自一個非常古老且早已消失的品種,它確實就如葡萄般呈簇狀掛在樹上。