熱帶雨林是「地球之肺」,也是許多重要河流的源頭,雨林中有氣勢驚人的巨樹、狂野矯捷的美洲虎、玲瓏小巧的蜂鳥、絢麗珍奇的蘭花、鋪天蓋地的螞蟻與白蟻、讓人皮膚灼熱難耐的沙蚤、吸血致病的蚊蚋……但這些經過千萬年演化孕育的熱帶雨林,人類只花了150 年就將它毀滅泰半。

演化生物學家約翰.布蘭德史岱特 (Josef H. Reichholf) 指出,熱帶雨林不是那種「面積縮減了還能再彌補回來」的森林。它是地表物種最豐富的棲息環境,也對地球氣候與人類生存有重要的影響。但因為人類過度開發,造成許多不可逆的後果。如何扭轉這種情勢?全都寫在他溫暖知性的文字裡。

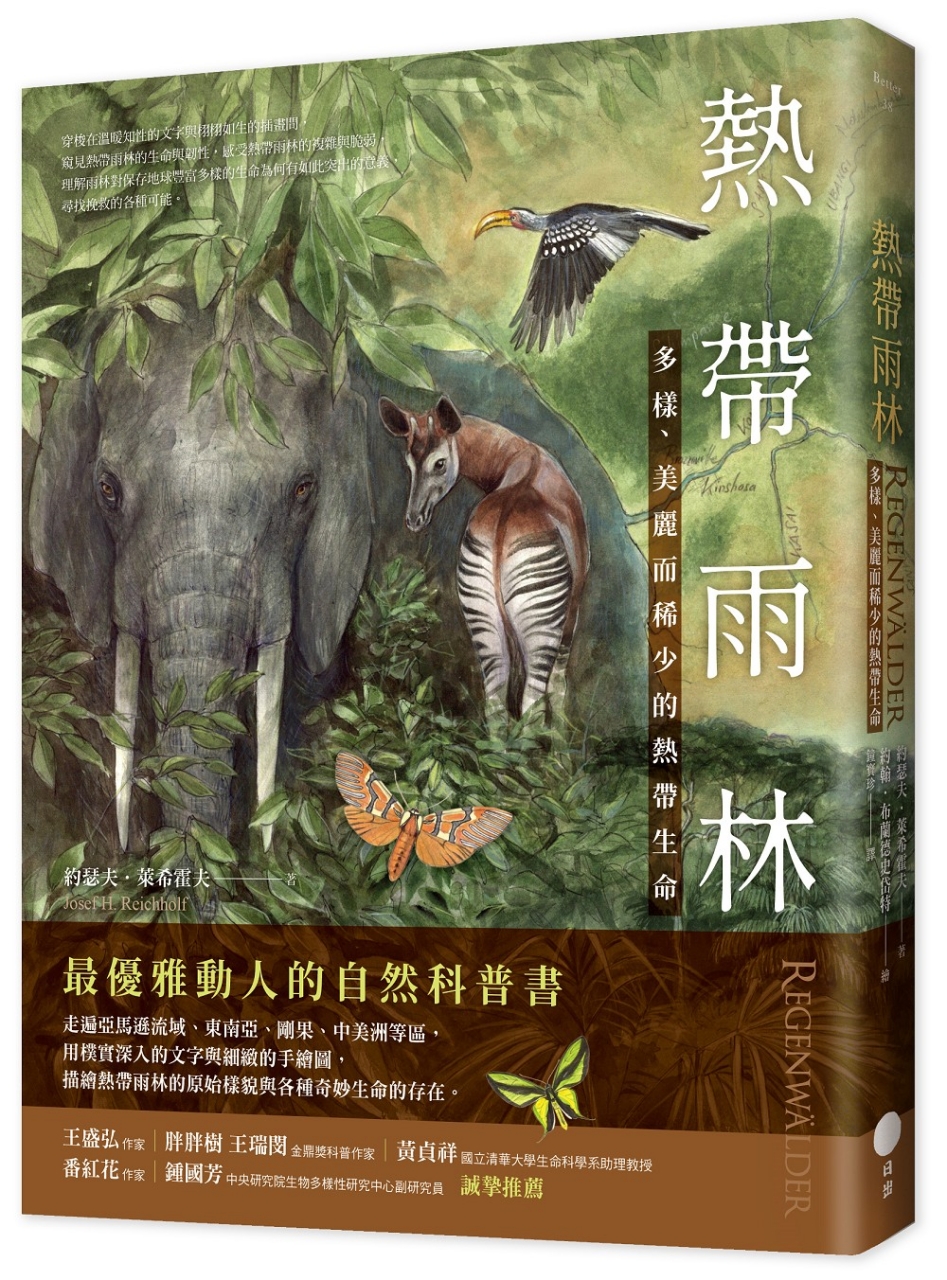

(以下內容摘自《熱帶雨林:多樣、美麗而稀少的熱帶生命》一書,文字經日出出版授權。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,且為閱讀需要調整部分擷取內容,更多精彩文字請詳見該書。)

雨林似一條鬱鬱蔥蔥的綠帶 世界最大河流源自雨林

我們的藍色星球繫著一條綠色腰帶。它從太空中看起來隱隱閃著微光,就掛在赤道通過大陸與島嶼冒出海面的地方。這條寬窄不一、顏色墨綠的腰帶,是由熱帶雨林所組成的森林帶──或許該說「曾經」組成,因為這條綠帶如今不僅大幅縮水,還支離破碎、「漏洞」百出。伐林墾地早已鯨吞蠶食著它,它在某些地區甚至已完全消失。因此這條綠帶現在從太空中看去,簡直就像正飽受害蟲肆虐。

熱帶雨林的面積,在過去一百五十年裡已被摧毀一半有餘,其濫墾濫伐的規模之大,完全超乎人所能想像。然而偏偏在我們的時代,焚林墾地還繼續在吞噬著倖存的雨林,儘管這些森林對人類以及對全球生態有多麼重要早已眾所皆知,卻還是沒有任何人或任何作為,能遏止這種破壞。

拜位居赤道兩側的熱帶區之賜,這裡降雨規模之驚人,完全足以在歐洲這種氣候較溫和的緯度帶釀成巨大洪災。年雨量兩千五百公釐不過是基本值,大部分地區要遠高於此;在最極端的例子裡,甚至可超過一萬公釐。對第一次經歷這種陣仗的人來說,那簡直就像整個天空都要跟傾盆而下的雨水一起坍塌。

全世界最大的河流,亦即南美洲的亞馬遜河,便源自熱帶雨林,僅僅是從這條河注入南大西洋的水量,就占了全球河川總流量的五分之一到四分之一。其年平均流量為每秒二十萬立方公尺,而非洲的剛果河則以每秒約四萬立方公尺居次;萊茵河為每秒兩千立方公尺,也就是亞馬遜河的百分之一及剛果河的二十分之一。

雨林物種多樣性顯著 新幾內亞有四十種天堂鳥

蜂鳥的例子,指出了一個能標記熱帶雨林特色的根本事實:不以毒素自我保護的生物體很少,因此食物是匱乏的。食物匱乏為熱帶雨林帶來的另一個事實,是分裂成許多分布範圍經常很狹小局限的物種。於是亞馬遜的蜂鳥種類之多,就等於了歐洲所有鳥種的總合。

物種的多樣化,在新幾內亞的天堂鳥身上還更加顯著。這裡有著很類似的原則:不同物種相鄰生活在狹隘的地理空間裡,彼此之間經常只有山脈分隔或像島嶼般散布。然而總共約有四十個物種的天堂鳥,生活習性與蜂鳥全然不同。牠們主要以果實為維生,體型大小一般,還大多有個特色:一身簡直太過浮誇而且就叢林環境而言漂亮得會致命的羽毛,在雄鳥身上!

天堂鳥的雌鳥非常樸素低調,不管是羽色或行為舉止,都有很好的偽裝。雄鳥則天生就愛現,有些種類的天堂鳥甚至會進行一種展示性的求偶儀式,而幾乎所有雄鳥都是這一掛的。牠們就像朵會動的且長相奇異的花,在樹冠上懸掛著或跳上跳下,甚至還發出遠處都聽得見的響亮呼喊。

雄天堂鳥華麗的外表,與雌鳥的擇偶行為有關。雄鳥並不參與孵育與餵養雛鳥的工作,這些全由雌鳥一手包辦。牠一身華麗的羽衣,就是要在求偶場上展現的,而這些場所雌鳥都知道,並且會在需要讓自己的卵受精時來訪,以挑出最漂亮最強健的雄鳥來交配。於是美麗成為了擇偶標準。

雨林昆蟲眾多 行進需步步為營

地表目前最大的熱帶雨林,分布於亞馬遜、剛果與婆羅洲地區。與東南亞的雨林不同,亞馬遜雨林裡沒有水蛭潛伏,不過只要是步道經過的地方,就可能有沙蚤(Jigger),一旦被螫咬,皮膚就會搔癢灼熱難耐。而從遭受蚊子攻擊的地點可以確定,就是人類的定居為牠提供了孳生的溫床,因此我們也必須做好心理準備,隨時都可能感染瘧疾或其它由蚊子傳播的熱帶疾病。

在雨林裡,單位面積土地上──如每公頃的白蟻和螞蟻總重量,超過猿猴、鳥類、甲蟲及蝴蝶等其它動物的總和。當你走進一座大致仍處於自然狀態的熱帶雨林,見到的不會是充滿野生動物的塞倫蓋提 (Serengeti);在那裡靜候你的是鋪天蓋地的綠意,與高大得驚人的樹幹,一個讓人置身其中得步步為營、小心謹慎的植物世界,在尚未仔細確認上面是否有能痛咬人的螞蟻前,最好連藤蔓都儘量別碰。

為開發砍樹是對土地的掠奪

砍伐森林的最主要目的為何?答案再清楚不過:開發森林是為了養活不斷成長的人口。其它用途或木材輸出,都只占極小的一部分。至於在美國砍伐森林的行動中,填飽肚子則只是非常微不足道的目的之一。那是一種對土地的掠奪性征服,而且是以犧牲印地安人為代價;這些原住民以永續的方式利用森林,他們雖然也絕對影響或改變了這個空間,但並沒有將它毀滅。

而人類當前對熱帶森林的破壞,同樣也只有很小一部分是真正在為那些貧困飢餓的農村人口創造人生的機會。那其中絕大部分的土地,是用來生產提供外銷的產品。而那些熱帶原木、棕櫚油和大豆的受惠者,是歐洲與北美洲的人,以及愈來愈多逐漸致富並過著歐美生活方式的東亞人。因此熱帶森林的破壞,毫無疑問跟我們關係匪淺。因為我們畜欄裡的牲口正在吃掉雨林,而我們把棕櫚油當作永續資源。

.jpg)

熱帶雨林消失就無法再彌補回來

森林與水,確實決定了熱帶雨林的自然特徵,但把雨從海洋帶進來的風也很重要,它們是維繫水循環的熱帶風系的一部分。水汽經由雲層被帶到陸地,然後又從河川回到海洋。一個大致呈水陸兩棲性的世界,在雨林裡形成了,它看起來非常古老原始,也確實完全如此。因為即使全球氣候不斷反覆震盪,讓這些熱帶森林的面積時而萎縮時而擴大,在漫長的地球時間裡,它們還是一直保有森林帶的形式,直到這時代的人開始大規模將它們破壞。而這種破壞所帶來的後果,要遠比砍伐非熱帶地區的森林嚴重。

熱帶雨林不是那種面積縮減了還能再彌補回來的森林。它是地表物種最豐富的棲息環境,這裡生命之多樣繁茂,遠遠超過所有其他區域。人造的多樣性與美景,一旦摧毀還能被復原,但自然的豐富多樣與美麗卻不行。我們的所作所為,是不可逆的。

人類的地球新時代,也就是所謂的人類世 (Anthropozän),並不是一個美麗新世界的開始。這個稱號只表明人類對地球已經變成一種災難,破壞力堪比巨大彗星的撞擊。然而身為罪魁禍首,每個人所造的罪孽卻大不相同。事實上是少數人為了致富,行為根本與寄生蟲無異,但絕大多數的人卻得承擔其後果。這個世界缺少的不是知識與見解,而是對破壞勢力的合理管控。我們能夠、也必須對這些勢力設定底線並及時制止,為了全人類與自然的福祉!

這是一個人類不得不面對的悲劇:地表物種最豐富的熱帶雨林,被人類無情地毀滅。千萬不要以為它與台灣距離遙遠,我們呼吸的氧氣很大一部分就靠熱帶雨林供應。

先從優待對應在地原生的動植物開始? 比如說,對西非油棕、南美可可、東非咖啡、東北亞黃豆以外的排列組合,都另加生態稅? 不過這樣臺灣島的經濟動植物,可能幾乎都要加稅,因為多是各時期移民帶到臺灣島的原鄉適應或馴化物種?