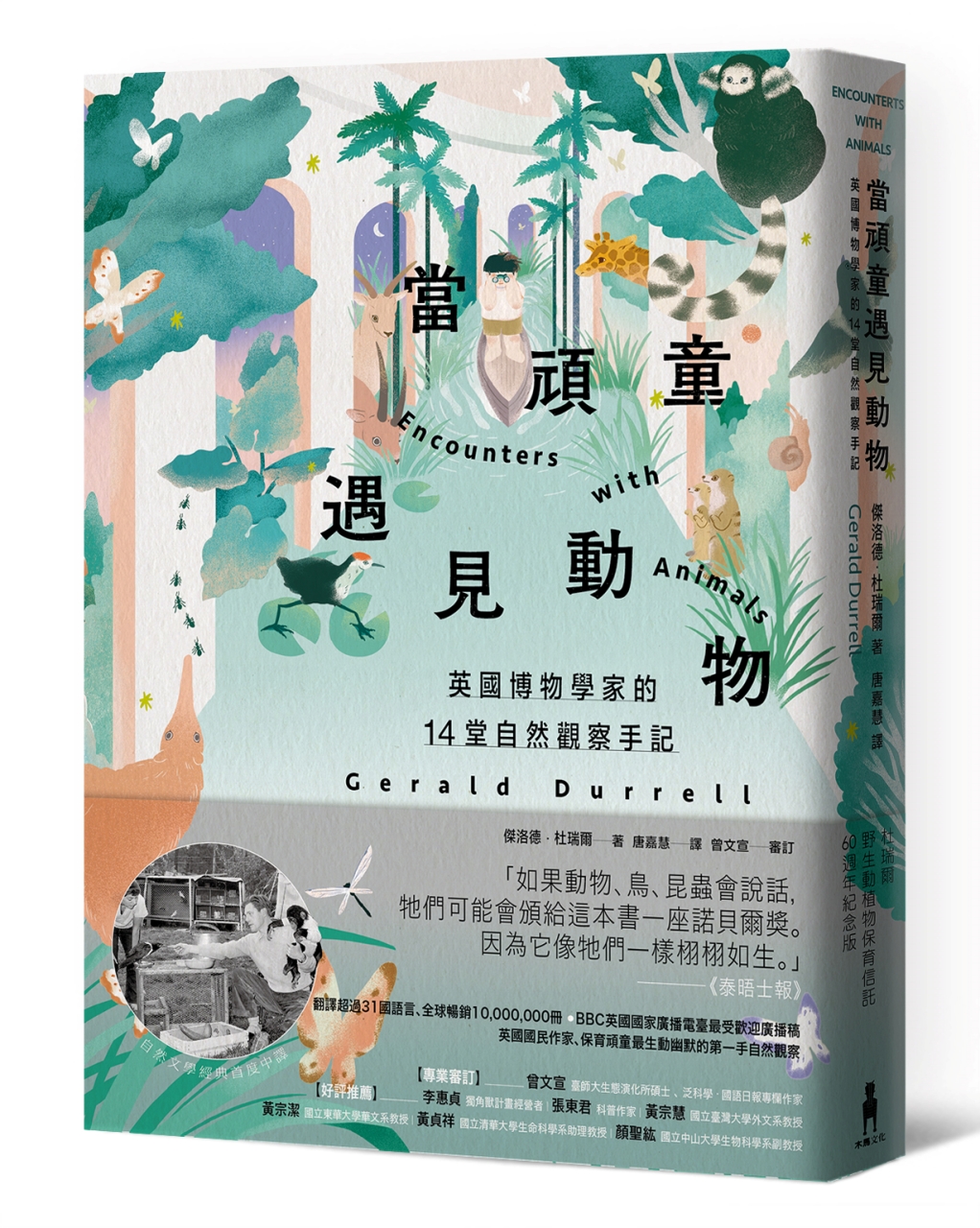

這是一位終生與動物為伍的保育專家、暢銷作家及廣播電視主持人,若這些頭銜太過沉重,其實稱他是頑童即可,傑洛德.杜瑞爾 (Gerald Durrell) 為親見各種動物走遍全世界,他以赤子之心觀察他的動物朋友,並用栩栩如生的筆觸完成 38 部膾炙人口的作品,被譽為英國國民作家。當頑童遇見動物時,會迸發出什麼火花?本書1958年出版至今仍歷久彌新,幽默精彩的故事,也適合親子一起閱讀喔。

(以下內容摘自《當頑童遇見動物:英國博物學家的 14 堂自然觀察筆記》一書,文字、圖片經木馬文化授權。文中小標由《上下游》另行編輯,與原書無涉,且為閱讀需要調整部分擷取內容,更多精彩文字請詳見該書。)

.jpg)

蝸牛與林鼩鼱主演的喜劇

有一次我邊吃午餐,同時目睹了一齣彷彿是專門為我演出的精采喜劇。距離我坐的樹幹不到兩公尺,有一叢纏得亂七八糟的矮樹叢,那天有一隻跟蘋果一般大小的非洲大蝸牛,在一根樹幹上極費力、也極有尊嚴地慢慢往前爬。我對牠似乎不用任何肌肉力量便能在樹皮上滑行的方式極感興趣,還有牠那兩支觸角,末端各長一隻總帶著驚訝眼神的圓眼睛,這對眼睛不停左右扭轉,因為必須在那布滿菌類及青苔的迷你世界裡挑選路徑。

這隻蝸牛方向不甚明確地緩緩移動,照例在樹幹上留下一道閃閃發光的痕跡,然後我突然察覺到,這道痕跡正遭到追蹤,而尾隨者正是西非一種體型雖小、卻異常凶猛嗜血的動物。牠,正是勇氣無敵、胃口奇大、貪得無厭的林鼩鼱。世上若有任何一種生物只為吃而活,林鼩鼱無疑是其中之一。只要肚子有一點餓,牠們眼睛眨都不會眨一下,連同類都吃。

這隻鼩鼱一邊咕咕噥噥自言自語,也很快趕上了蝸牛,隨即吱一聲撲上去,用尖牙一口咬住蝸牛殼後方露出的那塊肉。蝸牛意識到自己的屁股遭到突如其來、極不成體統地攻擊,毫無選擇地只好將身體迅速縮回殼內。回縮動作如此急,肌肉緊收的力道如此強,就在蝸牛尾巴縮進殼裡的那瞬間,尖鼠的臉 「砰! 」 一聲撞上蝸牛殼,同時鬆口。蝸牛殼失去平衡,倒向一邊。

氣極敗壞的鼩鼱尖叫一聲,衝上去猛地把頭伸進殼內,想把剛縮進去的軟肉扯出來。可是蝸牛早有準備,鼩鼱的鼻子剛塞進蝸牛殼的開口,立刻被一堆發綠的白泡沫噴得一頭臉。鼩鼱大吃一驚,往後跳,同時撞了蝸牛殼一下。蝸牛殼搖晃片刻,往旁邊滾,掉進樹幹底下的矮叢內。鼩鼱這時已氣得語無倫次,坐起來猛打噴涕,拚命用小爪子想將臉上的泡沬抹掉。這整件事太滑稽,我忍不住大笑出聲,鼩鼱緊張又害怕地朝我的方向看一眼,便縱身躍入矮叢,一溜煙跑走了。在森林的午睡時刻,竟然看到這樣的好戲,實在難得。

.jpg)

浣熊吃定螃蟹 方式極富創意

南美浣熊來到水邊,先絕望地凝視自己的倒影一、兩分鐘,喝幾口水,再帶著悲觀主義者的神情拖著腳步開始沿溪谷邊緣找東西吃。牠會涉進淺水區,駝著背坐下來,用前爪上的長指在黑乎乎的水裡摸來摸去,不時拍拍或戳戳水底的泥巴,然後突然露出驚喜的神色,撈出一樣東西,拎起來走到岸上享用。所有戰利品都會用雙手小心捧著,抵達乾地後才來對付。

若是隻青蛙,就會被按在地上,一口把頭咬掉;不過被撈上來的絕大多數是挺大的淡水蟹。南美浣熊對付螃蟹的方式極富創意,效率奇佳。螃蟹這種動物很容易神經緊張,假如你不停去逗牠,而且牠每次想用螫夾你都落空,牠很快就會把自己緊緊折疊好,生起悶氣,拒絕再跟你玩這種一面倒的遊戲。南美浣熊不必大費周章,只是不停用長手指去拍蟹殼一下,不消五分鐘,飽受挫折的螃蟹便把手腳折起來,蹲在地上不動了。本來像個老太太在逗獅子狗的南美浣熊,這時突然腰桿一挺變臉,往前一傾,一口就把倒楣的螃蟹幾乎咬成兩半。

見過生命的蛻變就不會再「以貌取動物」

我還記得小時候住希臘,有一次坐在一條水流遲緩的小溪旁,突然看見一隻昆蟲從水裡爬出來,彷彿剛從外星降落地球的怪物,球一樣的大眼睛,幾根腿像蜘蛛腳,身體卻像長滿環節的蠕蟲,前胸還附生一塊折疊整齊的奇怪突起,彷彿火星人專用的水肺。牠舉步維艱慢慢爬上一根蒲草,行進之間,身體上的水漬逐漸被熾熱的陽光曬乾,然後牠停下來靜止不動,進入精神恍惚的狀態。牠的外表是那麼地醜惡,令人厭惡,我卻看得入迷,因為那時的我對博物學熱情有餘、卻非常無知,我不知道自己在看什麼。

突然間,我注意到那隻怪物從背部裂開,而且牠體內彷彿有另一隻動物,掙扎著想出來。時間一分一秒過去,掙扎愈演愈烈,開口也愈裂愈大。終於,怪物體內的動物從牠醜陋外皮裡掙脫出來,很虛弱地爬到蒲草梗上,那竟然是一隻蜻蜓。蜻蜓的翅膀還因為這奇異的誕生過程而皺成一團;牠的身體仍然很軟,但在陽光發揮作用,使牠的翅膀變硬變直,變得質地如雪花般脆弱,紋路如大教堂裡彩色玻璃窗般繁複;然後牠的身體也變硬了,變成燦爛的天藍色。蜻蜓將翅膀轉了幾圈,在陽光下熠熠生輝,然後就搖搖晃晃、不太穩定地飛走了,留下牠過去令人生厭的空殼子,仍緊緊扒在蒲草梗上。

我凝視那毫不起眼的殼子,為它曾包藏如此閃亮又美麗的昆蟲而驚異萬分。我對自己發誓,從此絕不再 「以貌取動物」。

蝸牛以「愛情之鏢」互刺 完成交配

蝸牛雌雄同體,所以每一隻蝸牛都可以同時享受兩性在求偶期不同的快感。蝸牛除了有雙重性別,還擁有一個更特別的東西:牠們體內有一個小袋,這個小袋可以製造一種由石灰碳酸鹽形成的葉狀碎片,又稱 「愛情之鏢」。

當一隻既是雄性、也是雌性的蝸牛,爬到另一隻既是雄性、也是雌性的蝸牛身旁,牠倆會開始進行世上最怪異的求偶過程,耽溺其中;牠們會用愛情之鏢互刺,深入對方體內,迅速融化。不過這種互刺的行動並非決鬥,實際上也不痛,反而似乎能帶給蝸牛某種快感,也許是一種奇異的搔癢感吧。無論如何,互刺一鏢能激發兩隻蝸牛的熱情,完成交配這項棘手任務。

我不擅園藝,但我若經常蒔花弄草,一定會對蝸牛特別心軟,不在意花草被牠們吃掉。依我看 居然有一種動物能把愛神邱比特都開除了,自己配帶滿滿一袋魔箭!為這種動物犧牲幾顆枯燥乏味的無性包心菜又算什麼呢?花園裡若有蝸牛,我深感榮幸。

動物具人性 很迷人也很煩人

我感覺動物最迷人之處,是牠們雖具備基本的人性特點,卻一點都不虛假、偽善——這兩個人性特點似乎已變成現代社會的必需品了。和動物相處,你會多少明白自己的處境:如果動物不喜歡你,肯定會讓你知道;如果牠喜歡你,也絕不會讓你有半點疑惑。

只不過被動物喜歡這回事,有時令人憂喜摻半。前陣子我養了一隻來自西非的非洲白頸鴉,牠經過六個月考慮後(這段期間內牠完全不理我),最近突然決定世上牠只愛我一個人。只要我一走近牠的籠子,牠就蹲在地上,狂喜地發抖,或用喙叼一份禮物送我(一片碎報紙或一根羽毛之類的),一定要等我接過去,一邊不停嘶啞地自說自話,一邊猛烈打嗝和射精。這些都無所謂,可是一等我把籠門打開,牠會立刻飛到我頭上不肯移駕,先用爪子牢牢鉗住我的頭皮,再拉一坨濕大便在我夾克後面,最後才開始充滿愛意地啄我的頭。牠的喙有七、八公分長,而且非常銳利,不用說,真是夠痛的!

鼯鼠是個收藏癖 寵物主人哭笑不得

去年聖誕節我買了一隻北美鼯鼠送給妻子當禮物,我一直很想養這種鼯鼠,也知道妻子收到後肯定喜歡。那隻鼯鼠順利抵達,立刻迷倒我倆,但牠顯得非常緊張不安,於是我們決定讓牠先待在我們臥室裡一、兩週,晚上牠出來活動時,可以跟牠講講話,讓牠習慣我們。

本來這個計畫進行得挺順利,只不過這隻鼯鼠咬穿了牠的箱子,決定搬到衣櫥後面去住。剛開始我們覺得那樣也好;晚上可以坐在床上,看牠在衣櫥上面表演特技,飛快地在梳妝檯上跑來跑去,把我們留給牠的堅果和蘋果搬走。到了除夕夜,晚上我們有個飯局,必須穿晚禮服。一切進行順利,直到我把梳妝檯的抽屜打開……在那瞬間,一個困擾我們多時的問題——鼯鼠把我們給牠的堅果、蘋果、麵包和其他小塊食物都藏去哪裡了?——豁然得到解答。

我全新的、從來沒戴過的寬腰帶,已變得像一塊馬德拉島的名產刺繡品,千瘡百孔,被咬下來的無數小碎片全被節省下來,作為築兩個巢的材料——築在我晚禮服襯衫袖口上,一邊一個。兩個巢內總共藏了七十二粒榛果、五顆核桃仁、十四塊麵包、六條黃粉蟲、五十二小塊蘋果和二十粒葡萄。

那天晚上我穿普通西裝去赴宴。至於那隻鼯鼠,牠現在住英格蘭德文郡的佩恩頓動物園。

前幾天妻子說她覺得水獺寶寶非常可愛,應該會是個好寵物。我趕緊改變話題。