時序進入十月中,高麗菜、大白菜、萵苣等喜好冷涼氣候的蔬菜們已進入生長後半階段;春菊(山茼蒿)、蕪菁、野沢菜(1)、芥菜等適合放入火鍋或做成漬物準備過冬的蔬菜也開始逐一邁入收穫期。暫別春夏青綠紅紫的斑斕風景,取而代之的,是連綿的大片金黃—稻米農家辛苦了一年,終於,收割的時候到啦!

日本的稻米以一年一作為主,大約是四月時育苗,五月初黃金週的時候插秧,九月底十月初收割。MOA大仁農場位於半山,溫度較平地略低,插秧時間為五月下旬,但今年的夏天溫度特別的高,原來預計的收割時間為十月20號左右,今年略微提早,先在十月十三號,以人工割稻+倒吊日曬的方式,收割了屬於學校的兩分田;而後在十月十七號,以バインダー(baindaa)(2)割稻、ハーベスタ(haabesuta)(3)脫榖的方式,收割了大仁農場農園課的三種類的稻米。

本文重點想記錄日本傳統的日曬稻米的方法「はざ掛け(hazakake)」—將捆成一束束的稻米倒掛於竹竿上,使稻桿的養分盡數流向穀粒,一般被認為能使稻米甜度增加、變得更加好吃;以及日本與收割相關的機械的種類。

コンバイン(割稻機)與バインダー(收割兼捆紮機)

昭和41年(1966),在台灣被稱為「割稻機」或「聯合收穫機」的「自脫型コンバイン(4)」被開發,因為從割稻到脫榖一次完成,十分省時省力,因而在日本國內迅速普及,至平成2年(1990),已有近八成的普及率,現在的普及狀況則暫時找不到可信的資料,據信約有九成以上。從前每到秋天,田間架起一座座竹架、掛滿金黃色稻穗的秋季風物詩,幾乎很難看到,取而代之的是割稻機行駛田間,「嘩」的一聲,與稻桿分家的穀粒如瀑布般傾瀉而下的景象。

在機身上安裝一捆麻繩,隨著機器的前進自動將稻子割下、捲入、捆成一束後彈出的バインダー,因為後續還多了脫榖的手續,就這麼衰微。不過,日本因為多山,在大型機械導入困難的山村,移動輕巧的バインダー仍然有一定的佔有率(雖然也逐漸的被輕巧型的コンバイン取代);另外,重拾往日傳統、講究食養的風氣興起,老祖先流傳下來使滋味更為豐美的倒吊晒榖,是許多農家的新選擇;也有許多地區,彷彿時光停滯似的,代代傳承了這種古老技術。

例如大仁農場所在的伊豆之國市浮橋地區,此地的稻米農家據我不甚可靠的目測統計,倒吊晒榖的比率約有六成以上。因為位於平地,九月中開始,就間或有農家開始收割。放假日,騎著機車出門,不期然的撞見這般美景—

浮橋地區使用倒吊晒榖的農家,普遍作法是先使用バインダー割下一束束的稻子,再將稻束交叉倒掛於竹竿上,最後在最頂端覆蓋塑膠布,防止雨水滲入中空的稻桿中。

使用バインダー收割的好處是,操作輕巧,女生也可以輕易操作。另外,稻田還可以分次收割。例如這位講究的農家—

通常稻田入水口處因為水溫較低,所以水稻生育較為緩慢,這位個性想必十分謹慎小心的農家就先收割其他已登熟的水稻,因而形成這幅有趣的景象。

另外,バインダー的價格也相對便宜。一體成形的コンバイン新品要價日幣兩百二十萬前後,バインダー約為五十萬,加上脫榖機約六十五萬,比コンバイン便宜了約一半的價錢。

話說回來,在日本,水稻可說是被研究的最徹底、機械與周邊設備開發最齊全的作物,插秧機、中耕機、割稻機、烘乾機…所有林林總總的花費加起來,實在是一筆沈重的開銷啊!所以家裡不是代代務農,想要轉行從事農業的人,據說大多從蔬菜開始,初期資金比較負擔得起。

はざかけ(倒掛晒榖)的作法

はざ,發音為haza,指的是用竹子、木棒等搭成晒稻子用的架子。かけ,發音為kake,是掛上去的意思。日本人相信はざかけ經由倒掛的過程,能使稻榖的胺基酸、糖分增加,食味值上升;也因為是自然乾燥,所以米粒產生裂痕的比例會比機器烘乾來得低。從前的日本,不管哪裡的農家都是這樣的方式晒榖,所以每個地方都發展出最容易乾燥、適合當地風向與地形的倒掛方式;即使是相鄰的兩個村,也會因農家們的性格差異,作法而有微妙的不同。

例如山形等東北地方的作法被稱為「棒かけboukake」,將一根根木棒豎立在田裡,在下端綁上木棍,然後將一束束的稻束層層疊上(有興趣的人請參考這個部落格:http://tarikiblog2.blog22.fc2.com/blog-entry-445.html,裡頭有詳細作法的影片);另外也有高度高達三四公尺,稻子掛了九層以上的巨大稻架(可參考這個部落格http://highknowledge.seesaa.net/article/117800432.html, 直接點文章中的超連結,可以看到令人歎為觀止的はざかけ風景),本次我們搭的是浮橋地區主流的單層稻架。

稻架的搭法有許多種,僅記錄我在這裡學到的方法:

首先立支架。支架由兩端三根、中間兩根斜斜插入土中的竹子組成。

當支架的竹子被稱為「うまuma(馬)」或是「うしusi(牛)」,這樣一組支架又叫做「一騎ikki」。選擇適當大小的竹子,砍下後一端削尖,另一端削平,注意斷面要越靠近竹節越好,否則在敲擊的時候竹子容易裂開。

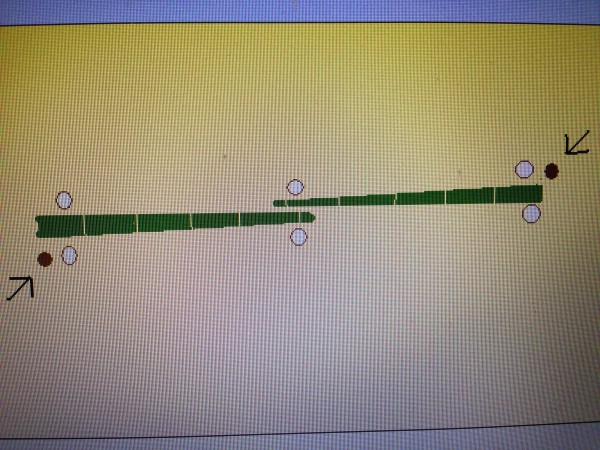

為了補強結構,兩端的第三根竹子以相對方向斜斜立起,並將三根竹子綁緊。橫向的用來掛稻束的兩根竹子,細的部份約60cm重疊綁緊。為了補強橫向的結構,正中間再交叉兩根竹子綁緊,最後,確保這三組支架的竹子打結的部份是同樣高度。以作業性來說,單層高度大約在150公分左右,我們搭了兩座,短的長度大約十公尺,長的則約有十五公尺。如下圖所示:

另外,在設立稻架的時候,為了使稻穗的兩面能夠受光一致、乾燥均勻,稻架最好是南北向。

搭好支架,就可以開始割稻了!學校的田我們是手工割下稻子,再以麻繩綑綁,由於曬乾後稻束會略微縮水,為了防止倒掛時脫散,綁稻束的時候要盡可能的越緊越好,這樣一天作業下來,幾乎每個人的手指都被麻繩割出大大小小的傷口,痛得要命。

隔了三天,操作バインダー的時候,不禁要因這種舒適與快速而痛哭流涕啊!沒操作過割稻機コンバイン,但想必更加優秀。要如何抗拒便利性的誘惑,從作物與土壤的角度衡量(要用倒吊晒榖,就不需要割稻機;使用大型曳引機トラクター反而會讓耕地變硬…等),並考慮資金來添購真正需要的農機具,很需要花腦筋呢。

割稻子的時候,一人負責五列,割下一行成束,置於身後,再割下一行,然後與先前的一束重疊綑綁。切口盡量對齊,打結的地方大約離切口一個~一個半拳頭寬。

累積了一定的量就可以開始はざかけ了!

(1) 野沢菜(ノザワナ,nozawana)以長野縣為主要栽培地區,別名又叫信州菜,大多醃漬用,長野特產的「おやきoyaki」(麵粉製成的柔軟有彈性的外皮,包裹著以蔬菜為主的餡料)常常包入醃漬過的野沢菜(野沢菜漬け)。

(2) バインダー,英語為reaper-binder,作物的收割與綑綁成束同時進行的機器。

(3) ハーベスタ,英語為harvester,收穫用的農業機械,在日本多指脫榖專用、可在田間自由移動的機器。

(4) コンバイン,combined,為割稻與脫榖一體成形的農業機械、由日本獨自開發的自脫型コンバイン特徵是能夠針對作物的先端進行脫榖。

年中一期稻作收割後也留了一小片以這種晒法乾燥,實際工作時後續脫粒的工作量是增加了不少;此法是否比一般用鋪地日晒的方式好吃呢?曾詢問過農藝系專研究米稻的日本友人,他也回答不出來了。

我也不知道哪種比較好吃,但日本自古以來都是使用這種做法。舖地哂穀似乎台灣比較常見? 沒在日本看過稻埕,我想這跟2國傳統建築的不同或許也有相關吧!有人了解這差異的由來嗎?很想知道耶。明年一樣會種稻,情況允許的話再來用2種方法哂穀,測量哪種比較好吃好了:)

剛好,靜岡的朋友家也割了稻,做的就是倒掛稻。

關於那個方式好,有些分享,和我們做茶的原理相近,茶葉萎凋的時候,接觸地表的空氣流通迅速且溫度較低,在台灣的空氣濕度較高,將稻穀曬在稻埕上接觸地面,地表上穀物水分的蒸散作用較快,而日本空氣乾燥許多,直接在田裡倒掛即可。

個人認為應該是因地制宜。

謝謝古先生!的確農業本來就是因地制宜,台日兩國環境大不相同,沒有哪種方法好。即使明年真的実験了,得出了結果,也不表示它是絶対的,如果在台灣実驗,結果想必又不同。関於水稻,亞洲國家與之有千絲萬縷的連結,各國不同的稻作文化,十分迷人,不是嗎?

您好,不知您是否有信箱呢?可否進一步與您切磋討論?感恩。

小致您好,我的信箱是rhearhea00329@gmail.com,歡迎互相切磋,我也還在學習:)

曬穀的方式及文化值得傳承 ,據我家的實務方法中,其實還有一種可能已經失傳的方法

這種曬穀的方法其優點是碾米時不會有石頭水泥塊,曬穀期間若遇下雨時,場地不會積水,

這便是(牛糞製成的曬穀場).