文/鮮乳坊創辦人龔建嘉

2025 年台紐協定即將到來,屆時液態乳將全面零關稅踏進台灣國門,面對這巨大的衝擊,酪農們都惴惴不安,苦等農委會的應對政策。誰知農委會官員日前卻對媒體表示「酪農的飼養效率,乳品質在退步,因應政策是汰弱扶強」?此番言論實在令人無法苟同。

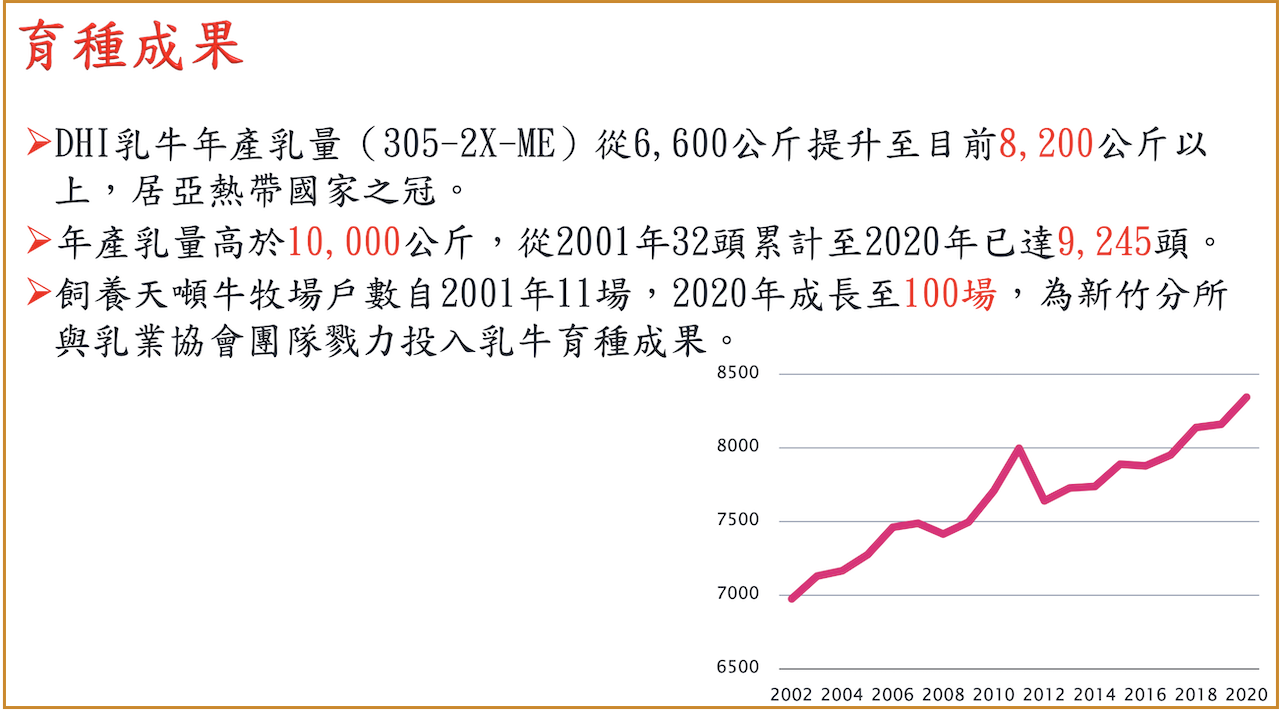

雖然台灣天氣炎熱,要飼養乳牛不易,但這幾年在產業各利害相關人的努力下,已經有了大幅的進步。無論是精準管理的導入,以及乳牛飼養管理的成熟,只要上「畜產種原資訊網」查看,都可以看到台灣各牧場乳品質在 DHI (Dairy Herd Improvement)乳牛性能改良計畫下的傲人成績,生產效率大幅提升,DHI 乳牛年產乳量 (305-2X-ME註1) 從 6,600 公斤提升至目前 8200 公斤以上,居亞熱帶國家之冠。

台灣各牧場乳品質也有很長足的成長,可以說是同緯度國家的模範生,體細胞 30 萬註2也已經是大部分牧場可以達到的標準,甚至和乳業進步的溫帶國家相比,也不遑多讓。過去國人總會覺得台灣牛乳品質不如人,不過透過育種、飼糧配方、科技化設備導入,台灣頂尖的酪農戶甚至已經能超過日本北海道的平均水準。

貿易政策開放而導致的台灣產銷失衡,並不是因為從業人員不夠努力,而是國家有更大的需求,所以把農業(農產品)作為交換的籌碼。讓業者寒心的是,農委會從 2013 年簽訂台紐協定到現在,幾乎沒有提出任何配套措施,要如何改善基礎建設?產銷平衡系統如何建立?都還沒能看到相關的內容。

更何況在台紐協定外,可預見的將來還有 CPTPP 與台美貿易協定,這些因為外交與「最大利益考量」的談判,政府不能要求農業作為犧牲打,卻容許農委會沒有任何後續配套。看到農委會用這樣一句不負責任的話打擊酪農,甚至還意圖引導輿論是因為牛乳品質不良,所以必須汰弱扶強,種種扯後腿的說法,實在讓人對乳業的從業人員感到不捨。

8 月以後,南海路上歡天喜地,農委會的招牌將換成農業部。但升格為「部」不能只是換個名字而已,我們期待看到更有資源,更有話語權的新部會,能夠用更高的格局來為台灣長期的農業發展用心。台灣是一個面臨戰爭高風險的國家,糧食安全是重要的民生議題,對於台灣整體國家發展至關重要。而農業存在的價值與意義,更是從農者最在乎的事。

未來的部長,您聽到了嗎?

配套措施或許可以類似大陸一些大型產業前往紐西蘭? 甚或加碼補助酪農赴紐發展的可能,包含輔導農業投資移民,甚或農業學校學生實習之類的? 成為紐西蘭輸出乳製品的一員?