雜糧復興10年 大糧倉政策後

學者專家呼籲提升農糧自給率

獎勵金制度適時配合產量調整

「社間合作提升農糧自給率」論壇 活動新聞稿 2023.9.9

發稿單位:台灣主婦聯盟生活消費合作社

活動名稱:「社間合作提升農糧自給率」論壇

時間:2023年9月9日,星期六

地點:台大農業陳列館二樓

論壇新聞稿:

主婦聯盟合作社於9月9日假台灣大學農業陳列館舉辦「社間合作提升台灣農糧自給率」論壇,邀請來自全台各區雜糧生產者,及農業界官方及學者出席本次活動,與會專家學者共八十餘位,在現場分享台灣雜糧生產的現況與困境,共同研討台灣雜糧生產未來的方向。與會學者專家一致認為,欲求提升農糧自給率,首先必須調整獎勵金制度。

我國雜糧種植面積在2003年到2010年間降到最低,引發國人對糧食自給率偏低的擔憂。農業部(時為農委會)2011年提出「稻田多元化利用計畫」,2016年提出「大糧倉」計畫,都是希望從生產端復興雜糧耕作,再從消費端提升民眾飲食需求,能對台灣糧食自主有所改善。

近年來,我國雜糧生產面積雖略有提升,但幅度仍嫌不足,各類問題也相繼浮現。民間團體對此問題也相當關注,為提升本土雜糧飼料生產的目標,主婦聯盟環境保護基金會曾於2017年10月舉辦「國產非基改飼料座談會」,對政府提出了若干建言。今年,主婦聯盟合作社再次集結各團體,共同舉辦本次論壇。

論壇先由推動無基改及保種運動的郭華仁教授開場,回顧雜糧運動的歷程,雜糧政策從2012年辦理論壇倡議復興雜糧,到政府推出大糧倉政策,再到主婦聯盟2017年進行本土非基改飼料倡議,推出「善糧」系列產品。走過10年,郭教授呼籲民間及政府應從生產面、技術面、產銷面等,重新檢視大糧倉計畫。

論壇上午場分別邀請了咱糧合作社、中都合作社分享雜糧產銷政策及非基改運動的下一步路線。在生產實務上,則邀請屏東紅豆生產者沈福來沈坤佑父子分享紅豆種植的歷程;雲林綠豆生產者蔡得黃分享無農藥肥料栽培因氣候變化,造成的鄰田污染問題;雜糧女農楊淑華分享多樣化小面積種植的甘苦談;原鄉部落則是邀請茶山劉南英分享如何以雜糧產業復興八八風災後的部落;花蓮瑪布隆部落分享雜糧栽種及小米復興之路。

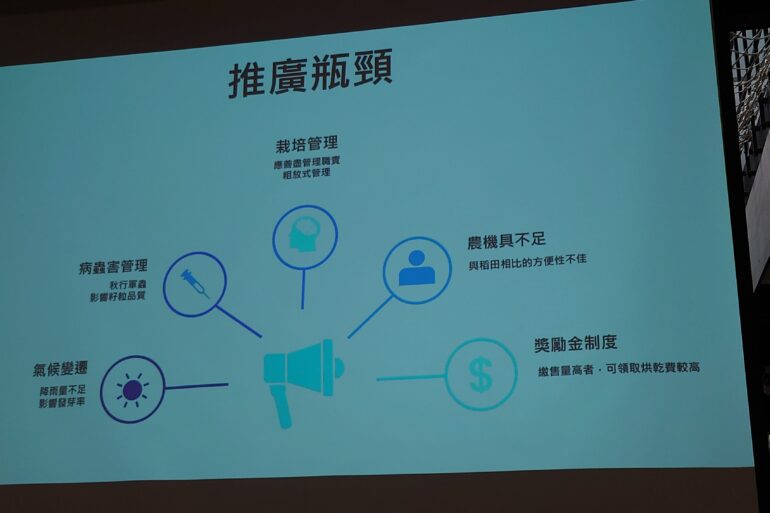

下午場則邀請農業專家短講:嘉義大學侯金日教授從雜糧栽種面積及產量等數字,了解大糧倉政策的落實情形;高雄農改場周國隆博士分享從毛豆復興的經驗,回看大豆如何繼續復興之可能;台東農改場陳振義博士則是分享如何協助原鄉部落進行特色雜糧的育種及農機研發歷程;台南農改場謝禮臣博士最後點出雜糧產業遭遇的瓶頸,以及突破之可能。

在場與會專家一致提出,政府的獎補助的制度必須檢討。有學者表示,日本、韓國愛用『國產品』已經根深蒂固,台灣近幾年才在學校推食農教育,希望孩子從小養成食用國產雜糧的習慣。慈心有機基金會的簡郁娟主任提出,東部推動種植多樣化雜糧面臨到的困境,期待政策面給予關注。來自茶山部落與花蓮瑪布隆農場柯春伎則認為,原住民有土地、有人力、政府應該鼓勵讓更多原住民青年返鄉耕種。

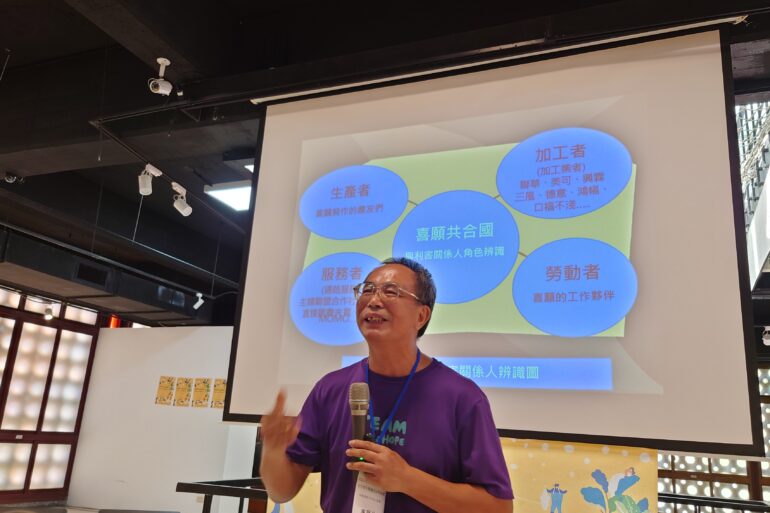

中都合作社馬聿安理事主席認為,台灣非基改運動的下一步就是要提倡愛用國產,還有從淨零減碳的角度切入。咱糧合作社施明煌總監提出跟農民利害關係人的想法,強調合作的重要。

彙整各界學者專家意見,針對雜糧業者面臨的諸多問題,提出以下建議:

1. 除了環境補貼,嘗試在不違反WTO的規範下,提供生產獎勵,包括降低碳足跡、提升糧食自給率。

2. 玉米、大豆面積的再增加可能有限,嘗試用多樣化打破瓶頸,即用鼓勵玉米、大豆的力道,施用於其他各項目前規模較小的雜糧。

3. 加強有機雜糧的推廣,特別是消費者可食用的項目。

4. 建構快速全面種植機制:囿於國產的成本遠高於進口價格,再怎麼鼓勵,能增產的面積還是有其侷限,因此換另一個角度來思考,要點是將來一旦發生問題無法進口雜糧時,我們如何而能在最短的時間內可以全面復耕。這需要開始就生產工具(包括種子、農機)、採收清理儲藏方面的設施、銷售管道等如何在短期間內備妥,進行能力建構,以備不時之需。

論壇直播連結

上午場:https://www.youtube.com/live/GAr3-veu8YQ?si=jSJIftcJwgMXJz

下午場:

https://www.youtube.com/live/s0pmIojWxAI?si=_vYJWG5R-8iLhcbC