蛋荒長期未解,除了進口蛋之外,是否有其他可能選項?台灣動物社會研究會(以下簡稱「動社」)今(25)日與立委、學者和蛋農聯合召開記者會表示,台灣蛋雞產蛋率僅 52%,遠低於其他國家的 80%,而友善平飼養雞,產蛋率高達 8 成,且更節省用地,全面改成平飼不僅善待母雞,還可以餵飽全台灣人,讓民眾吃到更優質的雞蛋,呼籲執政黨與總統參選人應直面養雞產業困境,協助蛋農轉向友善飼養,解決既有產銷問題,才能脫離缺蛋與禽流感惡夢。

參與記者會的雞農也提出呼籲,政府應積極輔導雞農學習友善飼養的知識,不要讓設備升級侷限在密閉水簾式雞場設備,產蛋率穩定的友善飼養雞場才能穩定國內雞蛋產銷。動社也指出,合理蛋價是促進養雞產業升級的根本,政府面對雞蛋困境,不應再以壓抑蛋價,限縮蛋農生產成本因應。消費者也該從購買「低廉的蛋」轉為「健康的蛋」,才能真正讓產業健康發展。

關心蛋雞健康,呼籲政府提出長遠產業改善政策

動社副執行長陳玉敏表示,這次雞蛋爭議沸沸揚揚,卻鮮少有人在意台灣蛋雞產業的處境,傳統開放式的格子籠飼養,加上落後的養雞設施,讓蛋雞只能塞在狹小的籠子裡,拉肚子、脫毛等不良狀況嚴重,「(消費者)怎麼能安心吃蛋?」然而農業部從未直面台灣蛋雞飼養狀況養雞產業攸關糧食安全與疫病控管,她呼籲各黨總統參選人提出更具願景的產業改善政策。

陳玉敏表示,農業部經常號稱格子籠產蛋率達八成,「但那是最理想的狀況」,格子籠雞易受疾病、天候等因素影響,產蛋率高高低低。根據政府回報給 FAO 的在養數及雞蛋產量來計算,台灣產蛋率僅有 52%。

雞農則補充,產蛋率有高有低,將禽流感「滅場」的數量算進去,會得出 52% 的平均率,其實傳統舍養得好還是有六、七成,但禽流感一來,產蛋率也可能為零。

也就是說,台灣蛋雞「養很多、蛋卻不夠」,去年約飼養 4500 萬隻蛋雞,但產蛋率卻遠遠不及許多國家的 80% 。農業部若只用進口雞蛋專案因應缺蛋,不積極投注產業升級,將無法解決缺蛋困境及雞糞污染等問題。

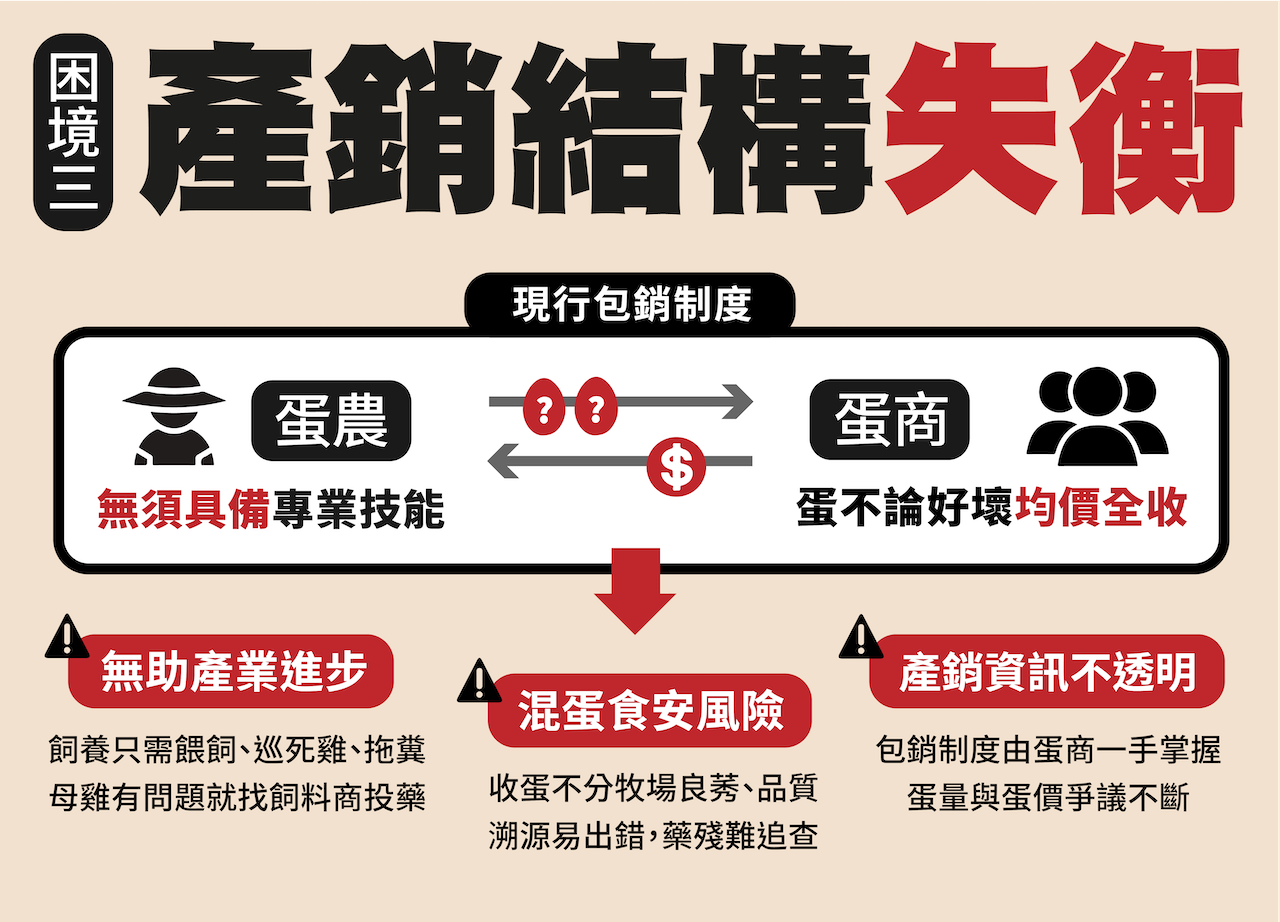

若養雞產業不逐漸脫離格子籠,陳玉敏認為,不僅是蛋雞身心狀況差,產蛋率與抵抗疫病能力無法提升,也將影響青農回鄉投入蛋雞產業的意願。她並指出,台灣蛋雞產業實行「包銷制」,蛋商收蛋後,無法區隔不同養雞場、品質的雞蛋,無助於雞農提升生產技術,若雞蛋出現食安疑慮,消費者也難以溯源。

陳玉敏強調,歐盟等許多先進國家提出廢除格子籠飼養蛋雞的政策,且根據動社計算,若台灣全數轉型為非籠飼飼養,養雞場面積可望減少一半。「曾經多次把計算結果給農業部,但他們都聽不進去」,陳玉敏呼籲,政府輔導蛋農轉型友善生產,而非打壓蛋價、限縮蛋農飼養成本,讓台灣養雞產業無法從「只有疾病與藥殘雞蛋」的困境脫離。

產蛋率低都是因為格子籠?學者:要考慮蛋雞年齡

台灣蛋雞產蛋率只有 52% 全是格子籠惹的禍嗎?中興大學動科系特聘教授陳洵一表示,溫度、飼養方式都會影響產蛋率,但也要考慮到雞的年紀。雞的產蛋率會隨著週齡提高而下滑,歐洲保障動物福利,因此禁止換羽(註),牧場裡飼養的都是一歲以內的新雞,但台灣近年來缺蛋又缺雞,雞場裡多是產蛋率較低的老母雞,「新雞和老雞比,有失公允」。

為何雞農不養新雞呢?陳洵一說明,一來是新雞不好養,蛋雞第一次產蛋時,身體會有轉換期,但這段期間是雞隻最脆弱的時候、容易死亡;二來是源頭供應不穩,雞農買新雞要排很久,不得已才改買其他養雞場的淘汰母雞回來換羽,「我的實驗室前幾個月有一批退役蛋雞,超過一歲、養得不錯,雞農聽到就搶購一空」。

雞農:補助不該只限密閉水簾式雞場

記者會上也有多位友善飼養的雞農應援。好日子畜牧場蛋負責人陳柏羽投入養雞產業時就執行友善飼養,他覺得身心健康的母雞才能產出好的雞蛋。然而他坦言,平飼、放牧等養雞方式更需要技術,確實影響老農轉型友善飼養。他認為執政黨與總統參選人應規劃友善飼養課程、講座,升級雞農飼養知識,才能從根本提升產業,並以此吸引更多青農加入。

育誠蛋品負責人林育誠同時為雞農與蛋商,他強調,透過友善飼養蛋雞,看似飼養隻數減少,產蛋率卻可維持八成以上,禽流感衝擊較輕,希望政府輔導雞農脫離格子籠飼養。他並指出,包銷制收購雞蛋讓蛋農沒有動力提升雞蛋品質;同時,政府也應協助產業設立更完整的雞蛋分級制度。

亞植自然農場同時有友善與有機驗證,蛋農黃彥哲表示,放牧飼養蛋雞,蛋農要仔細關注雞隻健康狀況,更能在源頭把關雞蛋品質,落實消費者對食安與疫病控管的需求。然而農業部目前只針對密閉水簾式設施給予補助,限制友善飼養蛋雞的發展,他希望政府也可以多給予友善飼養蛋雞的農民補助,讓產業升級不限縮在密閉水簾式。

糧知畜牧場採用人道飼養蛋雞,蛋農簡廷宇指出,農業部一向提倡將養雞場改為密閉水簾式設施,卻不重視友善飼養,這樣會讓禽流感越來越嚴重,「蛋荒就不會被解決」。他並提醒讀者,不只是政府,產業、學界乃至消費者,都需共同努力支持養雞產業轉型。

格子籠管理容易,能生產平價蛋

彰化雞農吳介元指出,對雞農而言,格子籠管理容易,若全是新雞,產蛋率可達八成,且格子與格子可以區隔雞隻,不會像平飼蛋那樣,雞隻彼此隨時接觸,一有問題就會很危險,「平飼如果那麼好,我早就投資了」。

雞農許續耀解釋,平飼需要雞農有很高的飼養技術,像是雞糞遺留在蛋雞活動的平地,讓其他蛋雞接觸,就可能讓場內的疫病擴散。此外國外的平飼環境與台灣現況差異很大,台灣地狹人稠,平飼的飼養成本遠高於籠飼,並會反映在蛋價上,「消費者能接受更貴的雞蛋嗎?」

不願具名的雞農則表示,蛋雞的生產週期比白肉雞等雞隻還要久,雞農更禁不起風險,平飼雞隻若未能妥善管理,感染疫病的風險不比籠飼低,會影響蛋雞農改成平飼的意願,「曾有蛋雞農嘗試(平飼),因為生產風險大,又改回(籠飼)」。

不過全佑養雞場雞農張建豐駁斥上述說法。他從父親手上接下 10 萬隻格子籠蛋雞後,因為雞隻飼養密度高、不通風、飼養環境不易管理,而轉為平飼飼養,「現在也回不去了」。另外,平飼的雞隻飼養密度比格子籠低,代表雞隻的活動空間變多、產糞量比較少,不論是清糞便利性與環境通風度都比較好,只要妥善管理養雞場,平飼的染疫風險較低。

立委:制定友善飼養指導單位 漸進輔導轉型

民進黨立委陳亭妃說明,農業部 2014 年就提出《雞蛋友善生產系統定義及指南》,友善飼養雞蛋是產業趨勢,卻讓雞農一直處在不好的飼養環境,蛋雞無法維持產量而缺蛋,又要再增養、進口雞蛋,惡性循環無法終結。她認為農業部應直面「雞多、蛋不夠」的問題,明確訂出執行、監督與輔導產業轉型的單位,才能讓農二代看見更好的養雞產業未來,願意回鄉務農。

民進黨立委林淑芬指出,現在農業部的養雞產業升級計畫還被束縛在「禽場改建」的思維,沒能思考進一步改善包銷制度、雞糞處理等問題,禽流感衍生的雞蛋議題未解,還為了平穩蛋價而花費大量公帑進口雞蛋。她指出,雞農已經實證友善飼養是穩定雞蛋供應的方法之一,後續政府應提出養雞產業轉型計畫,更應聚焦在透過補助,讓雞農逐漸變成友善、非籠飼飼養蛋雞。

時代力量立委陳椒華直言,缺蛋與雞蛋食安議題根源在於養雞產業落後,但農業部都不盡快提出改革政策,逐年協助養雞產業轉型。她指出,除了改善養雞環境,農業部也應設法協助雞農生產「統進統出」,減少禽流感在養雞場不斷滋生,「再不積極處理,國內雞蛋還是難以產銷平衡」。

業者、學者共同支持產業轉型,重申「合理蛋價」為根本

小農飯盒負責人郭睿杰認為,消費者的行為會對環境產生影響,也可以讓一個農業產業轉變。不論未來是誰執政,他都希望執政黨多關注農友的權益、動物的福利,讓消費者每一次的消費都可能促成產業進步。對味食堂負責人洪昭勝推動永續飲食,認為消費者跳脫飲食要「俗又大碗」的思維,選擇生產方式與品質更好雞蛋,就有機會帶動台灣養雞產業轉型。

學者謝昇佑指出,推動友善飼養蛋雞的政策看似不切實際,但國人共同承擔缺蛋、禽流感等困境,凸顯友善農業與畜牧業不是倡議,而是解決問題的方法。他呼籲政府「不要只會滅火」,在短期解決缺蛋,同時該提出長期改善養雞產業的政策,提升農業生產等民生產業。

食品技師陳貝瑜表示,自己負責稽核雞蛋等業務,深感台灣雞蛋以包銷制為主,容易有混蛋與疫病傳染風險。她呼籲政府提出更完善的管理制度,才能從農產品源頭確保食品安全。

陳玉敏重申,台灣蛋雞要有好的飼料、環境,才能維持永續生產雞蛋,「合理蛋價」是養雞產業升級的必要元素。政府不應再壓抑蛋農的生產成本,並且要協助教育消費者,從購買「低廉的蛋」轉為「健康的蛋」,才能真正平穩台灣雞蛋的產量與價格。

平飼飼養是否有機會取代格子籠,滿足國人的需求?至記者截稿為止,主管機關畜牧司仍在會議中,「不便回應」。

註 :自然環境中,母雞換羽是一個緩慢的過程,高產率過後,蛋雞透過兩、三個月的休養,羽毛漸漸掉光,再長出新羽,同時進入下一個產季。不過現代化養雞場會用「斷食」甚至「斷水」等方式,造成蛋雞緊迫,在七至十天內改變其激素週期,讓雞群加速、且速度一致地換羽,以節省成本及方便管理,從而提高產蛋率。