(續前文)美國掀起關稅戰爭,台灣欲以「零關稅」展開談判基礎,對農業將產生致命衝擊。但除了貿易逆差外,美方亦點名台灣進行「非關稅貿易障礙」,包含美豬標示、基改大豆進校園等都是美方關切項目。(閱讀美國要求點選這裡)

白宮貿易顧問彼得.納瓦羅(Peter Navarro)日前接受 CNBC 採訪表示,單純降低關稅並不能解決問題,因為許多國家還設有其他形式的貿易壁壘,例如增值稅和嚴格食品安全法規,他呼籲要與美國貿易談判,需同時解決「非關稅壁壘」。

總統賴清德在今 (10) 日投書彭博新聞社,承諾將採取具體的步驟來解決非關稅貿易障礙。不過包括檢疫及標示制度等美方所謂「非關稅壁壘」,是站在台灣的飲食習慣與保護國人食安的前提下訂立的,一旦這些政策產生鬆動,台灣農業將遭逢哪些影響?請看記者分析報導。

從牛肉到水果 美國農產品在台攻城掠地

長年以來,美國既是台灣最大的農產品供應來源國,也是農產品外銷第一大市場。

根據美國農業部資料,2024 年台美整體農產貿易金額達 46.7 億美元,其中台灣自美國進口農產品金額達到 37.8 億美元,較前一年增加了 2%,整體進口農產品中有超過五分之一(21%)來自美國。

2024 年,美國對台灣出口的前六大農產品類別包括牛肉(新台幣 230 億元)、黃豆(新台幣 195 億元)、玉米(新台幣 124.8 億元)、小麥(新台幣 105.63 億元)、新鮮水果(新台幣 85.15 億元)以及家禽(新台幣 85.15 億元)。即使不包括相關產品,台灣在 2024 年仍然是美國第八大農產品出口市場。

就個別項目來看,台灣是美國第六大牛肉出口市場;新鮮水果出口額在 2024 年成長了 16%,葡萄、櫻桃和桃子的出口額顯著增加,台灣是美國第四大新鮮水果出口市場;家禽出口額下降了 26%,不過台灣仍是美國第五大家禽出口市場;蔬菜保持強勁地位,台灣是第六大市場,主要靠馬鈴薯撐起一片天。

另外在大宗農產品類別,美國玉米出口額大幅成長 52%,黃豆則略為下降 3%,小麥出口額下降了 11%,但美國仍然是台灣最大的小麥供應國,且台灣是美國玉米與小麥的第六大出口市場。

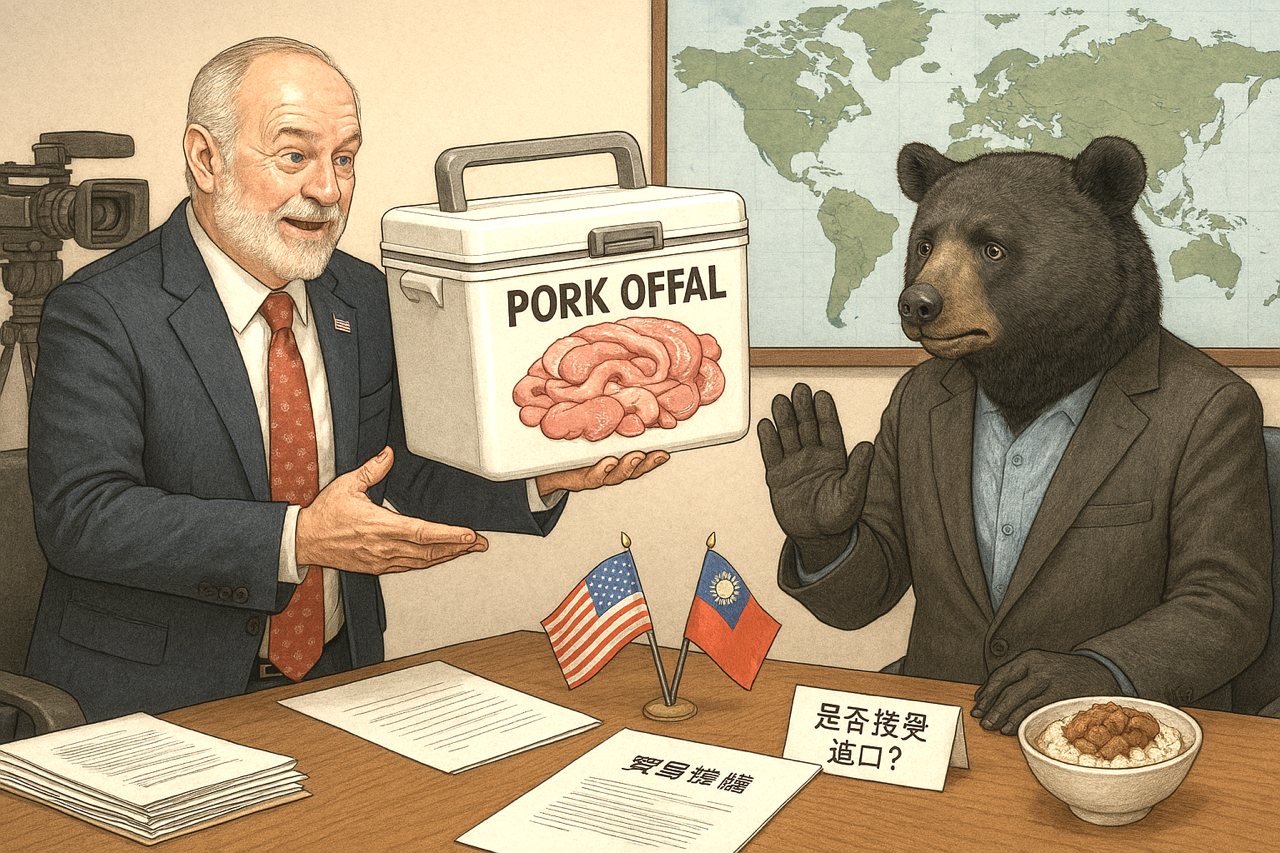

非關稅貿易障礙:美豬、美牛、紅豆皆是

日前被美國《2025 年對外貿易障礙評估報告》(NTE) 點名為「不必要的貿易障礙」的農產品包括美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品、米酒。另外美方也於 2024 年報告中認為,台灣針對紅豆 、文旦柚 、乾金針花 設置「特別保障措施(SSGs)」為貿易障礙。

根據 NTE,台灣僅能進口 30 個月齡以上美國牛肉,但禁止進口絞牛肉,且嚴格檢驗牛內臟;豬肉則以「與國際標準不符」的方法檢驗萊克多巴胺殘留,且要求必須標示產地,皆被美方視為非關稅貿易障礙。

事實上,美國也有「產地標示」(Country of Origin Labeling, COOL) 的規範,要求零售業者須告知消費者部分食品的來源資訊,卻同時將台灣的產地標示規範視為「貿易障礙」,實為對貿易公平原則的一大諷刺。

要求移除美豬標示,豬農:一定要守住

中華民國養豬協會秘書長潘建同指出,國產豬肉市佔率超過九成,連最在乎食材成本的餐廳也都喜歡用國產豬肉,即便美豬關稅降低,「我們豬農也不擔心」。不過,豬肉產地標示的法規一定要守住,如果消費者無法辨識產地,即便想支持台灣豬肉都沒有辦法,就會對國內的豬肉產業造成巨大的衝擊。

潘建同強調,「產地標示是 2021 年進口萊豬時對台灣豬農與消費者的承諾」,他呼籲衛福部千萬不要棄守。

乳協:政府需堅守「進口延長效期乳,不得標示為鮮奶」

中華民國乳業協會秘書長方清泉強調,美國牛乳自榨乳後到來到台灣超市的架上至少要 50 天,與台灣至多 24 小時就可以上架的新鮮度完全不能比擬,而且台灣鮮奶品質優異,「新鮮與品質是美國牛乳完全無法比擬的」。

雖然對台灣鮮奶有信心,但是方清泉提到,國內酪農爭取多年,好不容易才讓行政院拍板,只有國產鮮乳標章者才能命名為鮮乳,他擔心美國又用「貿易障礙」為由,要求我們修正法規,讓未上路的法規就「胎死腹中」,呼籲政府要嚴正以對。(閱讀最新鮮乳標示政策,點選這裡)

基改豆鬆綁恐衝擊校園市場,國產大豆憂「做不下去」

嘉義義竹雜糧合作社主席翁育群表示,國產大豆約五成作豆漿、三成作醬油、兩成作豆製品,市場版圖很固定,且以校園午餐為主要的消費族群。

目前進口基改大豆多半加工成豆腐、豆乾,也有豆漿業者使用。翁育群提到,一旦政府棄守「基改豆標示」的要求,或是允許基改豆製品進入校園,「國產大豆就不用做了」!

不過翁育群也認為,營養午餐四章 1 Q 的規範已經行之有年,他不相信政府會為了讓美國多進口一些大豆而把教育政策都改掉,「這個假設性的問題,我覺得不會成立。」

另外,國內大豆多為非基改,但美國種植的大豆以基改豆為主,若美方要求台灣撤銷「基改」、「非基改」的分流,也不要再標示,當然會影響台灣的產業,不過張乃文表示,「衛福部應該會以食安為前提,作整體考量」。

綜合分析:美牛最可能解禁,基改食品進校園難度最高

針對總統賴清德投書投書彭博新聞社,承諾致力消除非關稅貿易障礙。以目前法規及國際相關規定檢視,美牛為最可能解禁項目。《食安法》第 15 條明令禁止輸入近十年內發生狂牛症國家、地區之牛頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟及其他相關產製品,但美國已超過十年未發生狂牛症,上述部位理論上可輸台。

針對進口豬內臟的萊克多巴胺殘留,台灣訂定標準高於Codex,主要是考量國人有吃內臟的飲食習慣,以及產婦做月子的特殊需求,若要調整,則需重新評估風險,交付諮議會。不過,無論是牛、豬內臟,輸入形態多為散裝,亦無屠宰資訊標示,不易溯源管理,如需調整,台灣也必須提出配套管理、檢驗措施。

至於產地標示,台灣並未歧視美國,美國國內也以法規要求蔬菜、水果、肉類、水產等原產地標示。此外,美方也將台灣的基改原物料獨立稅號視為貿易障礙,然而,台灣將基改及非基改原物料做稅號區隔,是為了溯源管理,並未限制基改黃豆、玉米進口,產地、基改的獨立稅號都不應被視為貿易障礙。

所有非關稅貿易障礙中,消除難度最高的是校園午餐禁止使用基改食品,因牽涉《學校衛生法》,修法必須經過立法院,但目前執政黨並無人數優勢,調整的可能性極低。

學者:壓力大但不必悲觀,持續與美方溝通

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲曾參與 WTO 談判,他表示當年是多邊貿易,台灣可以尋求立場相近的盟友,談判時一起捍衛權益;如今卻是雙邊談判,壓力必然更大。

楊明憲特別強調,產地標示不只不能讓步,而且要更全面執行,台灣應該讓美國知道,「標示」只是提供資訊讓消費者選擇,不是為了阻擋美國農產品進口。

最後楊明憲強調,「我們不必過度悲觀」,台灣經歷過多次國際貿易的風浪,農業仍舊穩定成長,只要審慎因應,他相信這一關「台灣農業撐得過去」。

註釋:台灣對配額內農產品實施特別保障措施(SSGs),台灣對於採行「關稅配額」的農產品,保留了啟動「特別保障措施(SSGs)」的權利,這是指進口數量超過預設的觸發量,或進口價格低於設定的觸發價格時,台灣可以對該產品加徵額外關稅。

延伸閱讀: