歐盟規定,2025 年起,每支寶特瓶須含有至少 25% 再生塑膠(rPET),但台灣目前仍缺乏相關規定。今(21)日,主婦聯盟合作社推出台灣第一瓶 rPET 茶飲,瓶身以 30% 的再生塑料製作,讓台灣正式邁出「bottle-to-bottle」的食物循環。

-4.jpg)

台灣首支使用 3 成「再生塑膠」製作茶飲

所謂 rPET(recycled PET),是指回收原本可能被掩埋或焚化的廢棄寶特瓶,再製成新的食品級包裝材,能有效降低塑膠廢棄物對環境的衝擊。自 2022 年起,台灣已開放 rPET 可用於食品接觸用途,目前共有四家國內業者具備相應製程技術。

主婦聯盟生活消費合作社理事主席彭桂枝表示,合作社長年倡議減塑,並避免使用寶特瓶,但面對部分消費者對瓶裝飲品的實際需求,團隊開始思考是否有更友善環境的替代方案。因此,這款 rPET 瓶裝茶的推出,不僅是一項商品創新,也象徵著合作社對循環經濟理念的實踐。

雖然國內已有國際大品牌使用 rPET 瓶裝礦泉水、碳酸飲料,但台灣自製、且是茶飲的 rPET 瓶飲料,這是第一瓶。主婦聯盟環境保護基金會董事長林玉珮呼籲,消費者若仍有瓶裝飲品的需求,應優先選購使用 rPET 材質的產品,以支持資源再利用。

從回收到再製 推動「bottle-to-bottle」封閉循環

彭桂枝指出,雖然台灣寶特瓶回收率已超過九成,但多數回收品被用於抽紗製衣,屬於「開放式循環」路徑。這類用途讓塑膠一旦轉為其他產品後便難以再回到食品包裝系統,最終仍可能進入焚化或掩埋階段。

相比之下,歐盟等國則推動寶特瓶回收後仍製成新瓶的「bottle-to-bottle」封閉式循環,能有效延長塑膠壽命並降低整體用量。國內已有業者證實,寶特瓶經過六次回收再製仍無技術障礙,顯示台灣有能力建構完整的塑膠循環系統,關鍵在於政策誘因與制度設計是否完善。

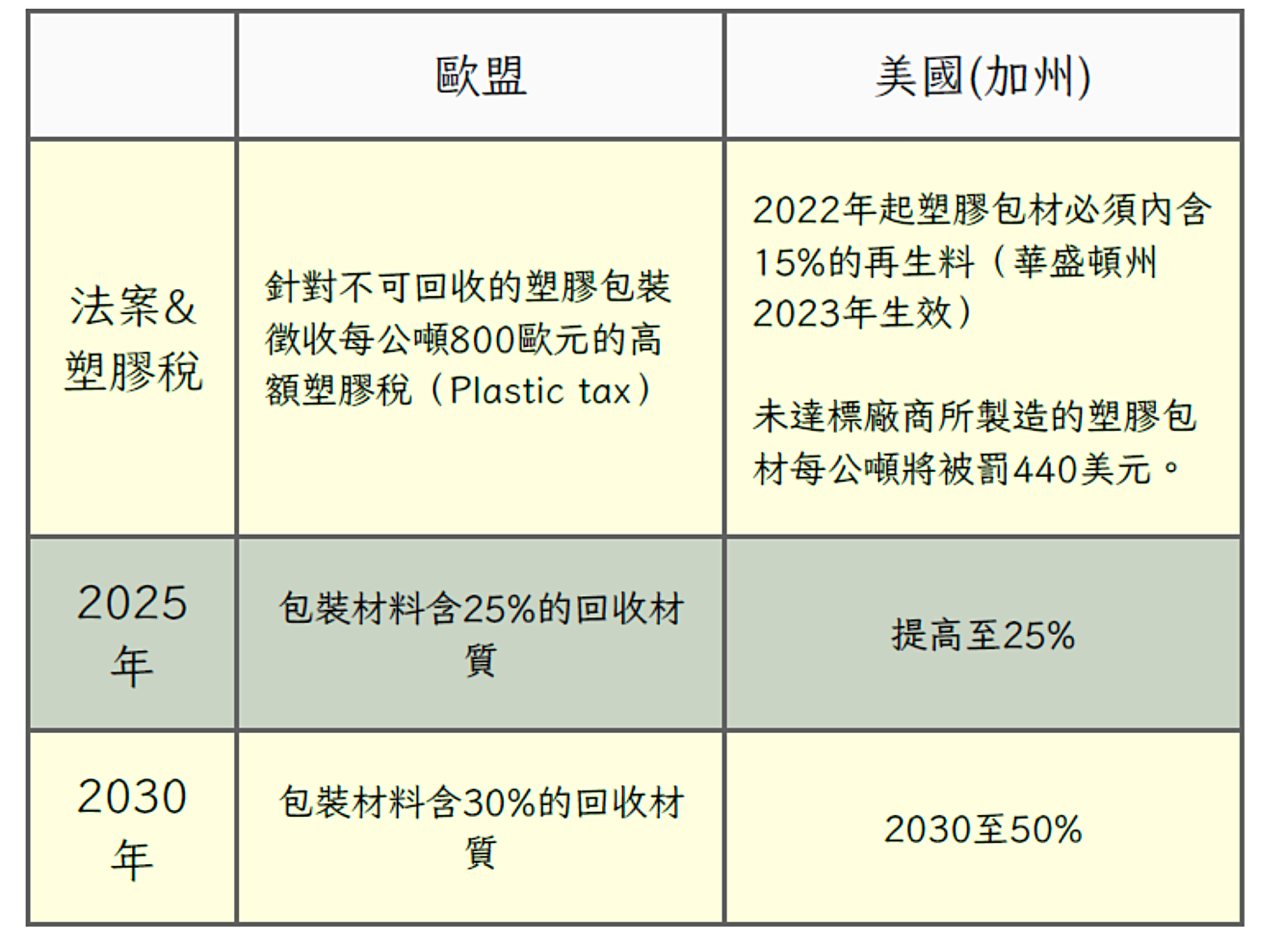

歐盟規定,自 2025 年起,每支寶特瓶須含有至少 25% rPET,並於 2030 年提升至 30%。彭桂枝憂心,目前新料價格低廉、再生料價格偏高,在缺乏法規引導下,業者自然會傾向選用新料。她呼籲政府應比照國際趨勢,訂定食品級容器使用再生材料的階段性目標,讓台灣更快接軌國際。

此外,她也期盼家樂福、全聯等大型連鎖通路可率先將 rPET 包裝導入其自有品牌商品。她表示,儘管主婦聯盟規模不大,但願意作為示範,呼籲企業在考量成本的同時,也要肩負相應的社會責任。

用產品與消費者溝通 合作社盼擴大再生使用

主婦聯盟生活消費合作社總經理陳思維指出,除歐盟外,美國加州也訂定企業須逐年提高再生料使用比例,未達標者將受罰。這些政策都在強化企業責任,引導產業轉向更永續的方向。

台灣的「2050淨零轉型計畫」也設定,2030 年包裝容器回收率須達 80%,非食品類塑膠容器則須加入 30% 再生料。不過,在食品級應用方面,雖然國際品牌已推出多款 rPET 瓶裝水與碳酸飲料,但台灣尚未訂立相應法規,使得主婦聯盟此項產品更具指標意義。

全球逐步規範 rPET 食品接觸用途納入管理

塑膠工業技術發展中心技術研發部組長李宇立指出,全球主要經濟體如美國、歐盟與中國,皆已建立食品級再生塑膠的管理制度。這些國家普遍採行「預市場 + 後市場」的雙軌監管模式,確保產品具備食品安全與溯源能力。

例如,美國由 FDA 評估再生材料的毒性與化學特性,採自願性申請機制;歐盟則要求更細緻的審查與強制性目標;中國也於 2024 年起開始導入與美國類似的申請制度,顯示正朝國際接軌。

李宇立表示,隨著《全球塑膠公約》與各國法規日益嚴謹,品牌商對再生料比例的要求亦日趨明確,台灣企業勢必面臨更大壓力。他也坦言,rPET 的品質驗證與來源控管雖遵循國際標準,但成本相對提高,若要普及 30% 再生料使用,除了環境部補助外,研發端亦需協助降低製造成本。

他進一步建議,政府可考慮成立「再生國家隊」,集中料源、建立資訊平台,提升回收流程透明度與消費者信任。

食藥署:rPET 食品用途有明確規範 強調風險控管

針對 rPET 的食品接觸安全,衛福部食藥署食品組簡任技正周珮如表示,食藥署早有針對塑膠容器可能殘留的重金屬、塑化劑等物質設立標準。為因應循環經濟趨勢,已於 2022 年建立 rPET 食品用途的申請機制,讓製造與輸入業者能清楚依循。

她表示,申請使用 rPET 有幾項關鍵要求,包括回收來源必須來自食品用容器,非食品用回收料摻雜率不得超過 5%,並需通過去污程序與挑戰性測試,相關標準參考美國與歐盟規範。目前已有四家業者通過審核,皆經科學風險評估與專家審議程序。

政府擬推強制機制 盼法制助攻塑膠循環

環境部長彭啟明表示,政府將於今年 6 月預告《資源循環推動法》,內容將涵蓋綠色設計、減塑措施、回收補助等政策工具,目標是建立完整的資源循環體系。他強調,消費選擇能影響生產模式,政府則應成為平台與橋梁,促進跨部會與產業的合作,引導社會邁向永續生活。

資源循環署署長賴瑩瑩補充,目前食品容器使用再生塑膠仍以鼓勵為主,但隨著新法上路,未來將逐步朝向設定使用比例、納入強制規範。

-293x293.jpg)