前言:竹東林場的珍貴歷史

竹東舊稱「樹杞林」,因為開發甚早,加上內灣支線的修築,便利了水泥、玻璃、農產等資源運輸,直到今天,竹東鎮行政區火車站、舊圓環、菜市場、銀行仍映照在高聳而茂密樹木的婆娑光影中,漫步其中,仍可感受到一股濃濃的古老風韻。

作為與東勢、羅東同為台灣三大林業集散地,早時竹東鎮內處處也都看得見林業開採的遺跡,林務局公務課辦公室原是日治時期植松材木竹東支店的辦公廳,這棟擁有歷史和傳統的日式建築,已經被整建為「竹東林業展示館」,從這裡可以緬懷竹東林業所流逝的風華,或自館內的展示瞭解竹東林業的歷史。

雖然我們留下了竹東林業的文化資產,也期盼著它的歷史能夠透過實地的田野調查、文獻分析和口述記錄公諸於社會,可惜的是竹東林場在戰後大幅開發的檜山和榛山(即今日觀霧地區)不但文獻稀少,也甚少從耆老口中建構出至少一甲子以前林業生產歷史的浮光掠影,那些見證竹東林場林業生產歷史的耆老隨著歲月的老去而日漸凋零,內心頗為焦慮,也清楚這個工作再不進行,爾後的五年、甚至二年都有可能失去這個機會,因此我們製作了《檜山邊境‧迷霧森林》系列,包含「竹東林場職人傳」以及「畫說林業」,希望彌足了這個長久以來的缺憾。

以下先跟大家分享「竹東林場職人傳」其中部分內容,後續再分享由高齡林業職人以繪畫保存林業歷史的「畫說林業」。

竹東林場職人傳─林場耆老口述紀錄

本書經文獻研讀、田野調查、耆老口述完成初步的材料蒐集工作,整理後進行分析、考證和寫作,全書以竹東林場早期檜山和觀霧兩地的林業勞動者為描繪的焦點,建構出一部竹東林場產業勞動史。

書寫的時間軸約為第二次世界大戰前日本殖民時期到1980年代頒佈禁伐令,林業的勞動者如伐木師傅、集材機司機、捆材解材工人、運材卡車司機、製材師傅、工寮的燒水工、炊婦、領工\監工為描述對象,以「報導文學」兼含「風俗人物誌」的雙重手法,融入文獻的考據、林業生產專業技術等硬性資料,統合採用敘述式的抒情軟調,娓娓地訴說出林業近半世紀的勞動身影和林業生產工作者的故事。

以下為竹東林場其中一位職人─徐金來的故事。

領工、監工職人傳:徐金來

1946年秋天林產管理局(林務局前身)接管日本時代的台灣拓殖會社和植松會社,成立竹東林場,分別在五峰鄉桃山村設立「鹿場分場」(現為觀霧工作站前身),以及尖石鄉錦屏村設立「香杉山分場」。1964年前人力伐木以台車和索道運材,軌道總長度大約二十五公里,索道則有七段。

若以伐木發包作業方式做分水嶺,民營木業商在標得林班之後,必須招來伐木、集材、台車、索道等下游小包,方能完成作業。這些小包工和林業工作者既形成勞資關係,同時存在著隱微的家人般的情感,即使1964年後林班標售改為直營伐木作業也沒有任何改變。

檜山運材路非常曲折迢遙

竹東地區徐氏家族在日本時代就擁有熬腦的執照,第二次世界大戰前出生的徐石榮、徐石房兄弟延續了林業的生產,在戰後創設了「建榮木行」。當時所謂的民營「製材所」或「木行」,並沒有清楚的定義,可能是承攬林務局林班開採的木業商,也可能只是「製材的公司」,甚至只是批發或零售木材行。

林業從生產到銷售是一條複雜又異質的鎖鍊,規模最大的木行可能還兼營製材,甚至同時是木料中盤商、木材零售商行。建榮木行比較類似一個「人力團隊」的供應點,專營伐木、集材、台車和索道運材四種工務,在那個時代通稱負責人為「領工」,其實也就是坊間所說的「包工」。

1953年建榮木行徐石榮、徐石房兄弟拆夥,由徐石榮獨自經營,徐石房則另立門戶。徐石榮長子徐金來(76歲)從十八歲就跟隨父親進入檜山從事林業,舉凡投標、伐木、開集材機、架索道、裝材或發落工人的落住膳食,沒有不嘗試、學習的,直到現在他還保存著泛黃的集材司機合格證、集材機參考教材、帳冊、制服以及手搖電話機、鋸子等生產機具和文物,在山林裡超過三十年,投入林業生產之深,可謂一生懸命。

「他是老實人,從來不說苦。我過慣了平地生活,嫁給他以後跟著進檜山,覺得很苦。」徐金來妻子黃松妹(74歲)是竹東地區木業商家族的掌上明珠,品格端方,個性率直熱情,與斯文、木訥的夫婿恰成對比。他們在檜山參與人力伐木作業長達十年,走回這段時光隧道,檜山是最原點,銘刻在心版的記憶卻不曾老舊。

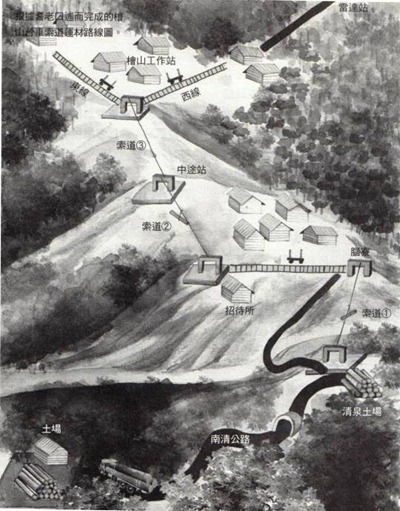

「從檜山把木材運到清泉的土場,要經過三段索道、兩段台車路。距離不遠,卻很曲折麻煩。」徐金來和黃松妹難以忘懷檜山伐木運材那一段路程與往事,眼前彷彿又回到還未闢建卡車路時的景象,那一路崇山峻嶺起伏連綿,山高坡陡的荒野絕地,伐倒的原木必須先經人力台車推出,到檜山工作站以後再藉由約八百多公尺長的③號索道吊鈎到中途站,再經②號索道到招待所,然後推送另一段六公里半公里的台車路方才抵達清泉土場。(見檜山台車索道運材路線圖)

人力台車採用單車作業,也就是單一輛台車載運原木,大多以編組列車方式運行,索道則使用雙筒式索道,這種單線索道,發送點台和到著台都是「軋板式」,在發送台後方有一個大型的木製平台,它的兩邊另有固定平台供作業人員站立,中間另設置可升降的木製平台,可用一支橫軸來控制升降,適於短距離的運行,使用上極為便利輕省。

為工人託管存摺印章的信任感

徐石榮的建榮木行其實是一個林業生產的工作團隊,他的家就是林場勞動工人入山、返鄉的「中繼站」。戰後至1960年代以前台灣的社會秩序面臨了巨大的崩解和重組,青年人只能靠做山、務農為生,工作機會少、勞動人口多,領工很容易就可以招攬到工人。

「那時只要找到一個工人,他就會幫你去問人。」藉由這種人際網絡,徐石榮家族所需人力源源不絕。黃松妹嫁入徐家,婆婆個性嚴厲,公公則慷慨溫厚,剛結婚時她不知道綠豆煮熟以後會膨脹起來,便為工人們煮了一大鍋「有料無湯」的點心,煮熟以後見狀她內心感到非常焦慮,公公見了卻沒有責備她,只是沈默不語,一副若無其事的模樣,而這樣的性格也反映在他對待工人的態度上。工人們在進入檜山以前,一定先到竹東徐家報到,離開林場返回老家,也一定要來打個招呼,人影交錯,來來去去,最多時竟至七十、八十人。

由於工人休假極少,領工與工人的家庭互動密切、聯繫頻繁,長期合作的老工人與領工就像一家人,最常見的情況是還沒有到發放工資的日子,就先向領工借支。

也有像集材工人陳鏡隆這類直接把存摺、印章託給黃松妹保管。每隔一段時日,黃松妹便主動到銀行提取現金給陳鏡隆的家人。對於現代人而言,直接把存摺印章交給他人,簡直是不可思議之事,然而現今徐金來、黃松妹和陳鏡隆憶起這段往事盡皆呵呵大笑,直嚷嚷著「有什麼好擔心、懷疑,完全的信任——」,所謂的信任,並不只林場工人單向的信任領工,而是雙方基於長期的共生與瞭解所形成的默契。

那時男人是一個家庭的經濟支柱,長年待在深山裡勞動,交通和聯繫都非常不方便,對於住在平地妻小的生活景況可說一無所知,所以像黃松妹這樣的徐家媳婦,便理所當然的把照顧工人的家庭視為自己的職責。

有時工人從深山裡出來,忽逢驟雨,衣服淋得濕濕的到了徐家,黃松妹見了就趕緊拿出乾淨衣服給他們替換;黃松妹住在山裡時,偶爾工人的太太來探視,也跟黃松妹擠在鋪著榻榻米的床鋪睡覺,儘管他們口裡「老闆娘、老闆娘」叫著,相處時卻不分誰是老闆、誰是工人,直到垂暮之齡,仍不時往來,與自家人無異。

大鹿林道開通,領工變監工

1964年台灣林業從人工伐木走向動力化,大鹿林道全線開通銜接南清公路,同時也將伐木、造材、集材和運材的領工招標制度改為監工制(即林務局直營制),此舉引起業界的一片嘩然,當時竹東地區幾位領工聯名,向台灣省議會請願——「領工制之工人,均係家無恆產、生活貧困之工人,其應雇入山工作之先,均先由領工墊借相當之安家費用,且領工既經林務機關審查合格者充任,經驗豐富,並擁有數十人同甘共苦之優秀工人,一旦改為監工制,原有工人頓告失業,且無安家費用,工人生活失去保障,尤以不易招募優秀工人,生產將受影響。」

徐石榮家族與其他領工一樣,對於實施了十餘年制度的驟變感到相當地茫然,首先,是不用再去看公告、打探「標林班」的消息,以前竹東地區的木業商只能標桃竹苗三地的林班,直營以後仍釋放少部分的林班給木業商,便可以投標全台各地的林班。

從荷蘭、清領至日治,台灣各個產業都有所謂的「苦力」,指的是沒有技術的勞工,而招募、管理、協調工資和照料工人生活起居的包工頭便被稱為「苦力頭」。林業生產的「領工」就是類似「苦力頭」或「包工頭」,不同的是林業的勞動需要充分的技術,而擔任領工的,多半都必須先經過勞動技術的養成,熟習之後才得以至勞動現場擔任管理者。伐木、集材、台車或索道各個分包的領工大約抽取百分之十所得,其中包含工人的伙食費,而百分之九十則作為工人的工資。

徐金來記得監工制取代領工制時,竹東地區那幾位領工也曾經到家裡請託他們參與,雖然沒有在請願書上具名,也都參加了抗議的活動。「有些木行(木業商)老闆或家族成員轉任監工,也些就乾脆歇業,把機器賣到印尼等東南亞國家,連帶地整個木行就沒落了。」黃松妹憶及竹東地區木行的繁華,嘴角揚起一抹淡淡的微笑,談至蕭條,又不勝欷噓。

至於工人們,仍舊隨著日昇日落照樣起工,原本向領工領取工資,改為監工制之後變成由林務局直接把工錢匯到自己的銀行戶頭,他們不諳體制更迭的內容和細節,更無暇和精力去研究所謂政府的組織法,以致於不少工人誤以為自己已經被納為林務局的正式員工,享有退休金等福利的保障,等到林業解組,從林場退下來才驚覺原來只是林務局的「約僱工」,而所謂安享公務人員的晚年生活只是一場夢幻泡影。

遙遠的呼喚來自生死與共

「他當監工時,最苦的事件就是遇到森林火災。留職停薪三年,沒有收入,日子很苦。」黃松妹煥發的容光裡閃過一絲憂鬱,刻畫在臉龐上些許的深刻紋路正訴說著與徐金來結褵以來同甘共苦的歲月痕跡。

那時熊熊火焰迅速地燃著一大片森林,徐金來偕同主管前往其他林班觀摩,並沒有在火災現場。因為燒掉的森林面積實在太大了,經查認定是人為因素。有工人跑來告訴徐金來,聽見了打獵的槍聲,應是砲火引燃森林大火;也有工人直指是集材班某某工人抽煙後亂丟煙蒂,也有工人說是這個工人因發現蜂巢,燃火欲燻走虎頭蜂、摘取蜂巢而引發大火。讓徐金來、黃松妹矛盾而掙扎的是他們並沒有在現場親眼目睹,萬一不是實情,等於在無法查證的情況下把罪名和責任推到這個工人身上,所以徐金來在法庭上應訊時,只得一口咬定「肇事原因不明」,並一肩承擔起監督不力的責任。

黃松妹一邊想法子掙錢、照顧孩子,一邊做功課、跑法院,最後還上訴到高等法院,刑法雖然判無罪,最後卻被懲處留職停薪。整整三年沒有收入,黃松妹只得回娘家籌募資金、找保人,租了兩部全新的集材機,做起木業商底下的集材小包工,由於她的聰明幹練,方才度過了經濟難關。

在集材班工人的眼裡,徐金來和黃松妹並非只是領工/監工或包工頭,其實,更多時候更像他們的親人手足,不管是什麼疑難雜症或突發事件,嚴重者處在生死存亡關頭,小事則如運材的拖拉庫卡在隧道而動彈不得,徐金來和黃松妹都會盡全力加以照護、解決;年輕的徐金來火速帶著鋸子來到隧道前,或把較小枝的雜木抽掉幾根,或把原木稍稍鋸低使之順利通行,那逝去的場景重新回到一群老人家的口中朗朗地回溯著、談論者,談笑間彷彿輕描淡寫,深刻的卻是隱藏在記憶匣裡經過歲月與風霜試煉的生死與共。

直到2012年,與徐金來共事短則十餘年、長則半甲子的集材班工人皆已雞皮鶴髮、垂垂老矣,有的仍住在竹東、關西、內灣一帶,有的則跟隨兒女遷居桃園、台北或更遠的城市。有的已經撒手塵寰,有的紅光滿面依舊、老當益壯,有的只半載不見,健康竟突然惡化、行動困難, 然而,不管如何只要老闆娘一通電話,他們總要想盡辦法前來團聚、敘舊,在如風燭的殘年裡,即便身軀走向殘敗,智力逐漸衰退,對他們來說,只因曾經那麼長久生死與共,見上一面,是何等的珍貴,是必定要現身的赴約。(更多精彩內容,請閱讀完整書籍)